Le Hip Hop souffre, tout comme l’histoire des sorcières et de l’inquisition, de nombreux problèmes de représentation. Quand il pense à cet art, l’imaginaire collectif voit souvent qu’une musique vulgaire et des textes sans recherches qui ne parle que de drogues, de sexe et d’argent. Eric Zemmour, journaliste et chroniqueur français très populaire, a d’ailleurs affirmé en 2008 que “ Le rap est une sous-culture d’analphabète. » Or, lorsqu’on l’intéresse à diverses théories politiques et à l’histoire entourant ce mouvement, on se rend compte très rapidement que la culture du Hip Hop est une véritable forme de résistance politique

Un des premiers textes à l’étude est celui de John Dewey sur les distinctions entre le public et le privé. Dans le chapitre sur la recherche du public, l’auteur explique que les actes humains engendrent nécessairement des conséquences. Ses conséquences peuvent seulement affecter les gens directement engagés dans la transaction ( vue comme un échange d’actions entre les deux sujets) ou elles peuvent aussi affecter des gens qui ne sont pas directement engagés. Dans le deuxième cas, on peut voir cela comme des conséquences collatérales. Ce concept nous permet de faire la distinction entre le privé et le public. Il est aussi intéressant de comprendre que lorsque les conséquences indirectes sont reconnues et qu’il y a des efforts pour réglementer ces transactions, on assiste à la naissance de quelque chose ayant les traits d’un État. Il faut donc noter que les différences entre le privé et le social n’ont aucun liens entre celles entre le privé et le social. Il n’y a donc aucune connexion nécessaire entre une transaction privé et son caractère non-social. On ne peut donc pas directement associer les intérêt des communautés avec l’État et sa propre communauté politiquement organisée. Il est important de savoir ces distinctions pour mieux comprendre la nature et les fonctions de l’État. Aussi, de par l’existence de tels conséquences, notre appartenance à un système politique influence notre façon d’agir et donc de penser.

Pour continuer l’exploration de la résistance politique, il est important de s’attarder sur divers termes et sur leur définition. Tout d’abord, l’apathie politique est le contraire de la résistance politique, elle est synonyme d’impassibilité, caractérisée par un état d’indifférence à l’émotion et aux motivations d’autrui. Ensuite, l’hégémonie est la suprématie d’un État ou d’une nation sur des individus. Finalement, la résistance politique est le fait de s’opposer à une idéologie mise en place ou face l’hégémonie d’un gouvernement ou autre.

Pour revenir à l’apathie politique, John Dewey a également écrit sur les causes de celle-ci dans le quatrième chapitre de Le public et ses problèmes. Une qui est particulièrement intéressante provient de la confusion qui a résulté de l’ampleur et des ramifications politiques et des activités sociales. Cela a rendu l’homme sceptique face à l’efficacité politique. Aussi, il se sent pris dans un flot de forces trop vastes pour qu’il les comprennent ou les maîtrisent. Alors, la pensée est souvent immobilisée et l’action, paralysée. Lorsque l’on fait des liens avec les distinctions entre les conséquences privées et public, on voit l’homme occdiental a intériorisé le concept de privatisation. Ce dernier influence sa façon de vivre et de penser, et ce, de manière consciente ou non. Plusieurs se détachent des communautés pour vivre de manière individualiste sans comprendre que leur transaction peuvent influencer d’autres gens et vice-versa. Cela entraîne une passivité face à ce qui se passe autour d’eux, comme les injustices faites à certaines communautées en étant convaincu que ça ne les affectent pas. On assiste alors à ce manque d’intérêt et d’empathie lié à l’apathie politique.

La réflexion précédente explique également l’enjouement qu’on les personnes de la classe moyenne américaine pour le libéralisme. Par définition, celui-ci prône la primauté des droits de la personne sur le droit de la nation et de l’état et il défend que la réussite de l’individu relève du domaine privé. Aussi, il promouvoit une neutralité de l’espace public qui se marie plutôt bien avec le concept d’apathie politique. Or, en opposition avec le libéralisme, il y a le communautarisme. Ce dernier implique que c’est les communautés qui permettent aux individus d’exister et qu’elles donnent un sens à la vie de ses membres. Il considère le vivre ensemble comme une nécessité ou chacun à quelque chose à apporter et que le cadre juridique de l’État devrait garantir ce vivre ensemble. Une chose intéressante à noter et que le communautarisme demande qu’on prenne en compte l’altérité sans imposer le conformisme. Face au communautarisme, les libéraux affirme que cela risque de faire éclater l’État en communautés séparées sans aucunes règles communes. Alors que les communautarismes affirment que la liberté prôné par le libéralisme est un mythe. Personne n’est réellement libre et détaché de tout liens sociaux. On assiste alors à une véritable forme d’aliénation. Aussi, cette fausse certitude de liberté peut être dangereuse, car personne n’est protégé par l’État, surtout pas les minorités, soit les plus vulnérables aux violences et à la discrimination, soit les communautés les plus désavantagés économiquement.

Or, comme on le sait, le libéralisme règne en force, et ce, encore aujourd’hui. Une question se pose alors : Comment faire pour dénoncer et résister à une idéologie politique si ancrée dans la société et si puissante ? Comment agir et organiser un changement des mentalités et des institutions ? Surtout lorsque la répression est aussi violente. James C. Scott, dans son texte sur la domination et les arts de la résistance, nous éclaire sur la problématique. Il aborde premièrement le concept du théâtre de la civilité, cela correspond aux codes sociaux établis, tel que la politesse, auquel tous les membres d’une société se prêtent et assimilent. Plusieurs formes de ce genre de performance publique est même imposée à tous ceux qui sont pris dans des formes élaborées et systématiques de domination sociale. L’exemple des noirs au États-Unis qui s’arrangeaient pour avoir l’air moins intelligent et plus pauvres pour pouvoir vivre en tranquillité et en sécurité est choquant et représente un paroxysme de ces jeux induits par la domination. D’ailleurs, ce jeux engendrent un texte public conforme aux souhaits des dominants. Le texte public représente donc l’hégémonie du discours et des valeurs dominantes. Cela signifie donc qu’il y a un texte caché, qui est le discours ayant lieu à l’abri du regard des puissants. La prise de parole sous la domination a recours à de nombreuses stratégies ou les groupes dominés arrivent à dissimuler des textes cachés dans un texte public sous des formes déguisés. Les romans de Kundera en europe de l’est ou ceux de Molière en France sont de bons exemples. On voit ici que l’art est un outils essentiel à la résistance politique, car il permet de contester le pouvoir dominant sans trop se mettre en danger et de faire passer le message sur la place public en se mettant un minimum à l’abri de la censure et de la répression.

Il est alors nécessaire de regarder l’histoire et la naissance du Hip Hop en tant que résistance politique. L’émergence du hip hop dans le south bronx est une forme de ralliement au biais de l’art pour parler d’une réalité peu montrée par les médias, ou lorsqu’elle est montrée souffre d’un problème de représentation. Il s’agit d’une forme de dénonciation présente dans le texte caché de cet art. Le texte de Jeff Chang nous montre que le hip hop est né dans un contexte de lutte des communautés afro-américaines et latino-américaines pour la liberté et l’égalité. Ces communautés constituaient presque l’entièreté des habitants du South Bronx, qui était l’un des quartiers les plus pauvres de New York. À cette époque, dans les années 1970, Robert Moses, l’homme le plus puissant de la métropole, souhaitait s’approprier le Bronx et le reconstruire à l’image de ses idées de promoteurs immobiliers. Cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=8uOWDFIVqS0) sur cet homme d’affaire explique comment il a construit la plage de Long Island en s’assurant que les afro-américains et les latino-américains n’y aient pas accès. Cela montre le racisme systémique auquel ces communautés ont affaire et représente la puissance et le danger de cet homme. Cela signifiait donc de désancrer et de détruire ces communautés habitant le quartier. La ségrégation et le racisme systémique sévissent encore et le contexte politique discrimine ces communautés. La majorité de ce quartier vit dans la misère et plusieurs ont recours à des activités illégales pour pouvoir survivre. Le Hip Hop ne caractérise pas seulement par la musique, mais aussi par le vandalisme, les graffitis et les rassemblements de ses communautés autour de la danse et de la musique qu’ils avaient créées. Les textes cachés dans le hip hop nous montre donc qu’il s’agit non seulement d’une mode, mais d’une forme de résistance politique.

Dans ce contexte, il est intéressant de faire une parenthèse sur les graffitis. Ils forment une partie importante de la culture Hip Hop et leur anonymat est révélateur. En tant qu’art de résistance et par leur nature liée au vandalisme, les artistes choisissent de les garder anonymes pour éviter la répression et pour se protéger. Aussi, on peut voir cela comme une dénonciation qui n’est pas uniquement propre à l’artiste, mais propre à tous.

Pour finir cette réflexion, il est tout aussi important de se pencher sur le Hip Hop et la culture du rap d’aujourd’hui. Plusieurs affirment que cette culture a été récupérée par le système et qu’elle est maintenant commerciale et sans message politique. Or, les théories vues auparavant sur le texte caché, par exemple, peuvent indiquer qu’il est trop simpliste de réduire ce phénomène à cette affirmation et à cette dite vérité. Le rap a toujours été vu par l’imaginaire collectif et par les médias comme moindre et sans profondeur. L’étude de l’histoire de sa naissance nous a prouvé que ce n’était pas le cas à l’époque, il est donc plus que probable que ce ne soit toujours pas le cas aujourd’hui.

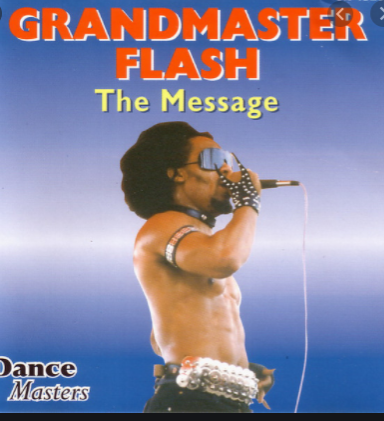

Image : tiré de la chanson The Message de Grand master flash, une des premières chansons Hip hop associé au rap conscient ou politique.