Journal de bord sur la problématique de la sorcière

Dans le cadre du cours, on s’est demandé ou plutôt fait demander si la problématique des sorcières était toujours d’actualité. J’étais et je suis toujours convaincu que le sexisme était toujours d’actualité, mais je ne saisissais pas l’ampleur de l’importance des sorcières dans cet enjeu. Je n’avais jamais été renseigné sur ces événements dans mes cours d’histoire et tout ce que j’avais appris avec les sorcières étaient directement sorti de la culture populaire. Vers la moitié du mois de septembre, j’assistais donc déjà à ce cours, moi et mes colocataires avons faits un barbecue et reçues quelques amis. À un moment de la soirée, la conversation se tourna sur la polémique du code vestimentaire en France et sur les jeunes femmes qui se sont faits renvoyer chez-elle en raison de leur tenue. On enchaîna ensuite sur un débat sur le sexisme et le contrôle du corps et de l’image de la femme dans la société occidentale. C’est alors que Isabel, une de nos amies, se mit à nous parler du livre qu’elle lisait à ce moment-là : Sorcières: La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. J’ai trouvé la coïncidence plutôt amusante et nous avons passé une bonne partie de la soirée à converser sur les sorcières. Je dois dire qu’elle est une des raisons que je me suis autant intéressée à ce sujet, car elle m’a vraiment convaincu de l’importance d’apprendre sur cette partie de l’histoire qui a duré jusqu’au XIXe siècle.

Une des premières questions qui m’est venue à l’esprit est de me demander pourquoi cette histoire si vaste et si importante reste-t-elle si méconnue. Cela me frustrait. J’ai pourtant décidé qu’il serait mieux de me renseigner et de comprendre l’histoire de sorcières enfin de mieux pouvoir répondre à cette question davantage complexe et problématique.

extraits de mes notes de cours qui m’ont aidée ou que j’ai trouvés marquants.

Contrairement à la vision misérabliste que l’on se fait du moyen âge et de la société féodale, la femme n’était pas aussi faible et soumise qu’on le croit. En lisant ces mots, je pense tout de suite à Marie de France et à Christine de Pizan, c’est femmes n’auraient pu survivre à l’inquisition. Comme l’explique Judith Lorgée dans l’émission Têtes chercheuses présentée sur France Culture, la condition des femmes au Moyen âge n’était pas aussi mauvaise et inégalitaire que par la suite lors de la Renaissance. Il est drôle de l’apprendre, car cela va à l’encontre de l’idée que la mémoire collective s’est faite. Le passage de la société féodale à la société capitaliste est donc l’un des problèmes. L’entrevue de Sylvia Federici intitulée L’esclave, la sorcière et le capitalisme a été, pour moi, très marquante et éclairante. Elle explique, je me permets ici de la paraphraser, que lors de ce passage, il a fallu refaire la société et la vision du monde des individus de a à z. Discipliner les femmes étaient alors très important, car elles sont le réseau qui tient la communauté unie. La chasse aux sorcières a donc permis à l’État de s’approprier le corps et la vie des femmes en se servant des croyances religieuses de la population et de raisonnement dits scientifiques. Dans l’économie capitaliste, la capacité de reproductivité des femmes ou la capacité de créer de nouveaux travailleurs était vu comme une importance primordiale pour l’accumulation de richesses et pour le fonctionnement du système. Il fallait aussi contrôler la sexualité de celles-ci, car la sexualité est une chose dangereuse pour l’État, car elle peut bouleverser les classes. C’est pourquoi bien des femmes ont été accusées de sorcellerie pour avoir eu des relations avec des hommes plus riches. Ce besoin de contrôler les femmes pour une émergence réussie du capitalisme explique pourquoi au XVe siècle, les femmes deviennent la majorité des persécutés par l’inquisition sous le prétexte de sorcellerie, alors que précédemment il y avait presque autant d’hommes. De plus, le capitalisme se devait de détruire les systèmes horizontaux (égalitaires) et l’État a dû se servir de l’assujettissement des femmes pour briser la solidarité féminine. Durant le système féodale, les femmes travaillaient beaucoup ensemble, alors qu’après avoir des amies est devenue dangereux et assez pour justifier une accusation de sorcellerie. Une dernière phrase de Federici qui m’a marqué est lorsqu’elle affirme que s’attaquer aux femmes, c’est s’attaquer à la vie et qu’il n’y a rien de plus efficace pour détruire une communauté ou un système.

Maintenant que je comprends un peu mieux les origines de la chasse aux sorcières, je me demande comment l’État a-t-il réussi à justifier ses actions. Il est étonnant d’apprendre qu’une bonne partie d’entre elles ont été justifiés par la science. Bien des penseurs de l’époque, comme Machiavel ou Descartes, ont associé les femmes à la nature, à l’irrationalité. Elles étaient perçues, même par les mouvements érudits des Lumières, comme des objets dont on peut se débarrasser quand ils ne fonctionnent plus. Cela va main dans la main avec le mode de pensée du capitalisme basé sur la production. Les femmes qui ne servaient pas la société comme on l’entendait était inutile, une dépense de plus et une menace envers le fonctionnement du système. Il se servait donc de la science et de croyances liés à la religion encore présentes dans l’imaginaire collectif pour s’en débarrasser. Cela continua même au XVIIe siècle, lors du changement de paradigme aristotélicien au galiléen, même si les penseurs n’étaient plus dans une méthode de recherche empirique et qualitatives, mais dans une méthode de recherche quantifiée et mathématique. Comme quoi cela n’a pas permis à ces hommes de ne confondre la réalité et la représentation. Je peux ici faire un lien avec le texte de John Dewey, lu au premier cours, que j’ai interprété de cette façon : Tout est fruit du cerveau humain, qui analyse l’information dans ses propres intérêt consciemment ou non. Pour ce qui est du contrôle de la sexualité des femmes, mentionné précédemment, la leçon 3 et le texte de Pierre de Lancre me permet de comprendre comment cela a été possible. J’en suis venue à la conclusion qu’en associant la femme et les pulsions sexuelles au mal et au pêché, les religieux et les hommes d’état ont réussi à faire paraître cela comme des choses dégoûtantes et souillées qu’il fallait combattre.

J’en reviens à la question d’origine, pourquoi ne parlons-nous pas de cette immense partie de l’histoire occidentale. Comme l’affirme Federici, même Marx l’a ignoré. Je peux ici faire un lien avec les différentes controverses sur le déboulonnage de statue, l’histoire à été écrite par très peu de personnes, souvent des hommes qui bénéficient du système présent. Or, cela veut aussi dire que ce sont eux qui contrôle la mémoire collective. Il est donc à nous de réécrire l’histoire. Aussi, je me permets de faire un lien avec les idées de Noam Chomsky sur les médias et la politique économique libérale. Il dit dans un de ces essais, que les élections détournent l’attention du publique des institutions et des ramages du système et qu’il se concentre seulement sur le qui (qui gagne, qui est élu). Dans les luttes sexistes, j’avance l’idée que le combat hommes vs femmes et les mauvaises représentations détournent notre attention du système et de la réelle histoire, soit du pourquoi.

Notes : Je n’ai pas vraiment parlés des problèmes de représentations dans ce journal de bord, mais je conserve cela pour mon texte d’atelier.

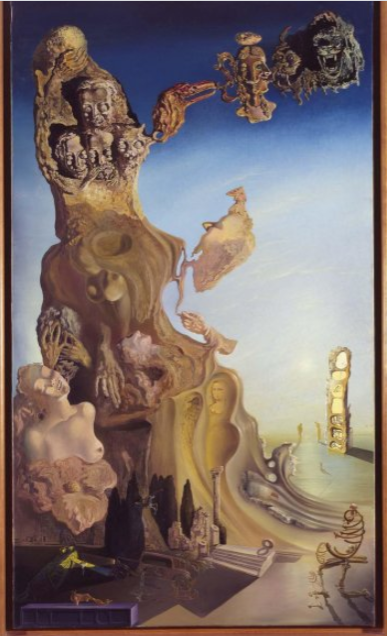

Tableau : La mémoire de la femme-enfant, Salvador Dali, 1929.