La relation entre les autochtones et les québécois sera toujours un sujet sensible a aborder. Historiquement, les Premières Nations se sont faites enlever leur terre, leur maison, leur culture et pratiquement leur vie. Et tout cela c’est passé il n’y a pas très longtemps.

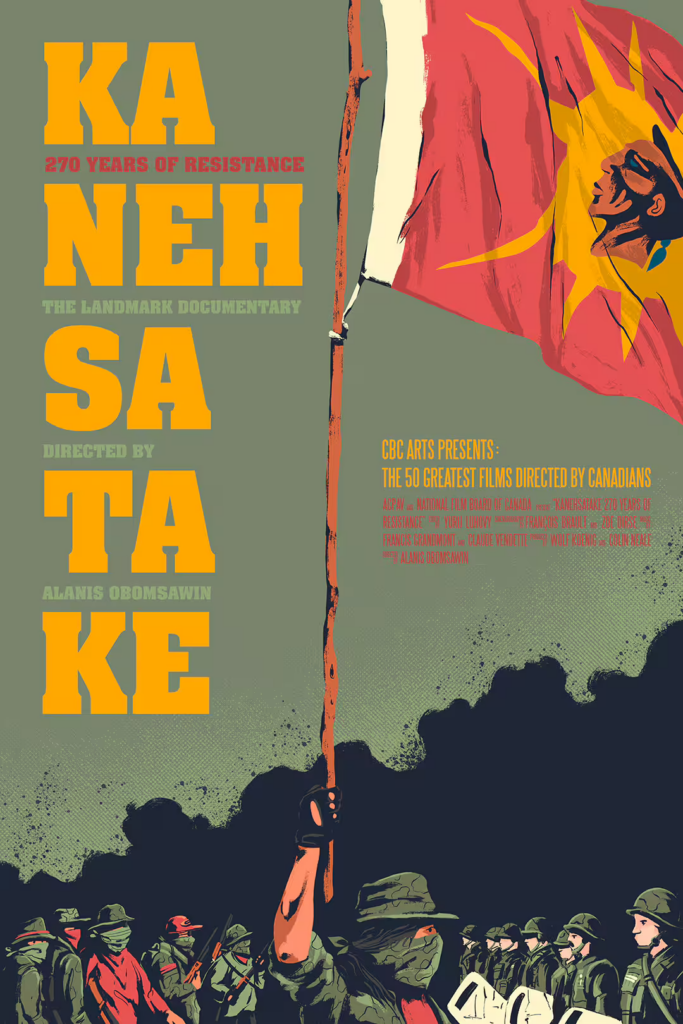

Kanehsatake, 270 ans de résistance, un documentaire d’Alanis Obomsawin https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/

Le documentaire d’Alanis Obomsawin nous montre une histoire réel qui s’est déroulée il n’y a pas très longtemps à Kanehsatake, une municipalité dans la ville d’Oka. La nation des Mohawks y habitent. Du 11 juillet au 26 septembre 1990 marque la crise d’Oka, un évènement politique qui marquera la nation des Mohawks à jamais.

11 juillet 1990: Le caporal Lemay (Sureté du Québec) décède d’une balle perdu lancé entre les Mohawks et la sureté.

L’aménagement de nouveaux projets de développement résidentiel et l’ouverture d’un nouveau terrain de golf menace les terres des Mohawks où se trouve un cimetière mohawk sur un territoire qui les appartiennent. Ces projets sont approuvés par le maire d’Oka qui ne prendra pas le temps de consulter les habitants avant de prendre cette grande drastique décision qui va en fâcher beaucoup (avec raison). La nation des Mohawks de Kahnawake vont bloquer le pont Mercier par solidarité avec Kanehsatake. La Sureté du Québec va initialement être responsable des interventions policières jusqu’à ce que l’Armée canadienne prend la relève. L’armée fera un ultimatum en les annonçant qu’ils ont trois jours pour ouvrir le pont Mercier sinon ils avanceront.

29 juillet 1990: Ouverture d’un camp de paix à Oka

À travers le Canada et le monde, les gens démontrent leur soutien à Kanehsatake. À Oka, un camp de paix va être installé pour permettre aux personnes de démontrer leur soutien aux Mohawks de façon passive. Beaucoup tenteront de livrer de la nourriture aux Mohawks mais se feront tourner de bord par l’armée. Partout au Canada, des peuples autochtones bloqueront des routes et des voies ferrées par solidarité avec Kanehsatake.

270 ans auparavant…

Tout débute en 1535 lorsque Jacques Cartier se rend au principal village iroquois, Hochelaga maintenant devenue Montréal. Plus de cent ans vont passer et les messieurs du séminaire Saint-Sulpice furent nommés les seigneurs de Montréal ce qui va engendrer une dépossession des populations aborigènes du pays. Les Mohawks se font expulser de leurs terres et déplacer à multitudes reprises par les sulpiciens. En 1716, les Mohawks se feront finalement donner un territoire par le roi de France qu’ils perdront à nouveau aux mains des sulpiciens un an plus tard sans se faire informer. Les sulpiciens réussissent à se faire accorder l’entièreté de Montréal grâce au gouverneur. La raison derrière cette décision: «cette mesure aiderait à la conversion des sauvages et qu’en temps de guerre, les Mohawks protègeront les français contre les invasions des autres peuples iroquois . Malgré cela, les Mohawks vont quand même perdre leur territoire de chasse et rester fidèle au roi de France et à l’église catholique. En 1721, les dernières familles de Mohawks quittent Montréal pour Kanehsatake.

Lorsqu’on pense à des situations comme la crise d’Oka on peut se poser la question suivante: La réconciliation est-elle possible sans une reconnaissance complète des injustices historiques subies par les Premières Nations, et si oui, sous quelle forme?

Sources: