- Je suis une maudite sauvagesse

Œuvre marquante, publiée pour la première fois en 1976 et rééditée ainsi que traduit récemment par Mémoire d’encrier.

- Témoignage et réquisitoire puissant contre la colonisation et l’assimilation forcée des peuples autochtones.

- Écrit en innu-aimun – traduction française

- Sert à dénoncer les injustices subies par les innus, notamment la dépossession de leurs terres, la destruction de leur culture et l’imposition des valeurs occidentales

An Antane Kapesh reconte son expérience personnelle et collective, notamment l’impact des pensionnats, la sédentarisation forcée, tout en affirmant la richesse et la résilience de la culture innue

Le titre :

Le titre provocateur reflète sa volonté de reprendre les mots péjoratifs utilisés contre elle pour en faire une déclaration identitaire forte et revendicatrice.

L’œuvre à un aspect éducatif et historique important qui aborde des thèmes universels comme la résistance, la mémoire et le dialogue culturel.

La réédition a permis aux nouvelles générations de découvrir cette œuvre qui est considère comme étant un classique de la littérature autochtone canadienne.

L’aspect de répétions en utilisant le terme « blancs » à travers le livre démontre justement le nombres d’accusations qui méritent d’être porté envers les colonisateurs et mets d’ailleurs l’accent sur le fort écart de pouvoir qu’il y avait à l’époque

« Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n’a demandé de permission à personne, il n’a pas demandé aux Indiens s’ils étaient d’accord. »

An Antane Kapesh, Je suis une maudite sauvagesse

- Visite au musée – Exposition Alanis Obomsawin

Présentations de 13 de ses films les plus marquants (64 films au total)

Présentation d’archives, de dessins, de masques et d’oeuvres visuelles. Chaque section met en lumière ses motivations et les thématiques sociales et politiques qu,elle a abordées tout au long de sa carrière

Inclusion d’un espace de réflexion qui sert à inviter le public à aborder les contenus sous l,angle de la guérison et de la transmission

- Rôle dans la reconnaissance et la mise en lummières des réalités des communautés autochtones, offrant un panorama de son impact culturel et artistique.

- Indian horse

Le film illustre des abus physique, culturels et spirituells infligés aux enfants autochtones.

Le personnage principal, Saul, est forcé à tout abandonner. Sa langue, ses traditions et son identité.

Le film symbolise l’effort de destruction culturellemené par le gouvernement et l’Église.

À travers le hockey, une confrontation au racisme systémique, démontreront que des compétences ne suffisent pas pour le protéger des préjugés.

Le film invite à la réflexion sur les répercussions durables du colonialisme et sur lù,importance de la vérité et de la réconciliation.

- La culture :

La musique autochtone

Quelques exemples:

La danse et les rituels:

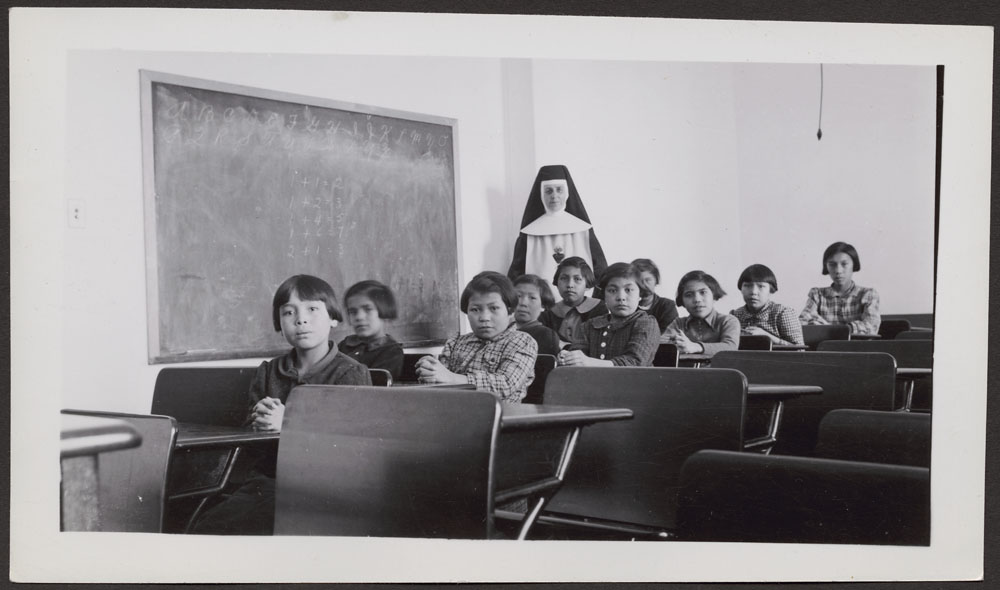

Pensionnats Autochtones

1831– Premier pensionnat autochtone administré par l’église

Plus de 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats autochtones. Plusieurs d’entre eux n’en sont jamais revenu

En 1920 = la Loi sur les Indiens a rendu obligatoire la fréquentation des pensionnats autochtones par les enfants (âgés de 7 à 15 ans) ayant le statut d’Indien des traités.

« La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a conclu que les pensionnats autochtones « ont constitué un outil systématiquement utilisé par le gouvernement pour détruire les cultures et les langues autochtones et pour assimiler les peuples autochtones afin d’effacer leur existence en tant que peuples distincts. » »

Parler sa propre langue dans les pensionnats était fortement puni et le mode de vie qui leurs étaient imposés étaient très pauvre. L’éducation et l’espace ainsi que les soins offerts aux enfants étaient très inférieurs.

De nombreux élèves ont été victimes de violences physiques et sexuelles dans les pensionnats. Tous ont souffert de solitude et désiraient profondément retourner dans leurs familles.

Encore à ce jour plusieurs séquelles par rapport aux traumas du passé occupe l’esprit de génération en génération.

- Une promesse d’excuse publique . Le 11 juin 2008, Stephen Harper, alors premier ministre, a présenté des excuses officielles au nom du Canada. On pouvait y lire « Il n’y a pas de place au Canada pour les attitudes qui ont inspiré le système de pensionnats autochtones, pour qu’elles puissent prévaloir à nouveau. »

« En septembre 2020, Parcs Canada a annoncé que les pensionnats autochtones étaient désormais désignés comme des événements d’importance historique. Cette désignation s’applique à certains éléments de l’histoire canadienne, qu’ils soient positifs ou négatifs, qui ont eu une influence à long terme sur l’évolution de la société canadienne. »

https://parcs.canada.ca/culture/designation/pensionnat-residential

Les pensionnats ont existé au Canada jusqu’en 1990

Parmi celles-ci, les analyses des données de l’ERS 2002-2003 au Manitoba, incluant 2953 membres des Premières Nations du Manitoba, dont 611 ayant fréquenté les pensionnats, indiquent que le fait d’avoir été affecté par la fréquentation des pensionnats était associé à un vécu de maltraitance (physique, psychologique ou sexuelle), pas nécessairement lors des pensionnats, et que ce vécu était à son tour associé à des antécédents d’idées ou tentatives de suicides (Elias et al., 2012).

https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2016-n25-efg03027/1039497ar

Exemple de pensionnat : Pensionnat de Pointe-Bleue

Le pensionnat autochtone de Pointe-Bleue est un pensionnat canadien pour Autochtones situé à Mashteuiatsh, au nord de Roberval, au Québec.

À l’origine, il peut accueillir jusqu’à 200 enfants

Il ouvre ses portes en 1960 sous administration catholique. En 1980 le pensionnat ferme, mais des élèves résident toujours dans les dortoirs. Le bâtiment est utilisé à partir de 1987 comme école secondaire.

L’établissement de Pointe-Bleue est le dernier pensionnat à ouvrir au Québec. Il sera aussi le dernier à fermer, en 1991.

Pour l’année scolaire 1960-1961, ils sont 192, dont 99 filles, en résidence à Pointe-Bleue. L’année suivante, ils sont 319, issus de plusieurs réserves différentes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pensionnat_autochtone_de_Pointe-Bleue#cite_note-ICI_1045386-3

Les réserves

Terres de compétences fédérales réservées à l’usage ainsi qu’au bénéfice exclusif des Premières Nations.

Le gouvernement fédéral administre les terres des réserves indiennes et offre des services aux communautés qui y résident ou qui vivent dans les établissements. Chez les Inuit, le régime est plutôt de type municipal et relève entièrement du Québec.

« Au Québec, les terres réservées aux Autochtones totalisaient 14 786,5 km2 en 1998. Les terres conventionnées de catégorie I représentent 95 % de cette superficie. Les réserves et les établissements n’occupent que 5 % de l’ensemble du territoire, bien qu’ils regroupent 70 % de la population autochtone. »

Carte démontrant la séparation du territoire

Santé mentale/handicap :

“Les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée par le handicap, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale. Si l’on ajoute à cela les répercussions de la pandémie, les Premières Nations connaissent bien plus de problèmes de santé que les autres communautés canadiennes.”

Le taux d’Autochtones souffrant d’un handicap est de 20 à 50 % supérieur à celui des autres Canadiens.

Selon Statistique Canada, environ un tiers des membres des Premières Nations et des Métis vivant hors réserve ont un handicap.

Les membres des Premières Nations sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie chronique.

56 % des membres des Premières Nations déclarent avoir reçu un diagnostic d’une ou de plusieurs maladies chroniques, contre 48 % des autres Canadiens.

Les Autochtones sont touchés de manière disproportionnée par les problèmes de santé mentale.

Par exemple, on estime que le taux de suicide chez les Premières Nations est de cinq à six fois plus élevé que chez les populations non autochtones.

Les personnes âgées des Premières Nations sont plus susceptibles de souffrir d’isolement social que les personnes âgées non autochtones.

Parmi les personnes âgées autochtones vivant en milieu urbain, 23 % disposent de faibles revenus, contre 13 % des personnes âgées non autochtones.