MON AMI BLANC

REPRÉSENTATION ET APPROPRIATION AUTOCHTONE DANS LA VIE QUOTIDIENNE

La représentation et l’appropriation des cultures autochtones dans la vie quotidienne sont des sujets importants. On voit souvent des éléments de leurs traditions, comme des motifs ou des symboles spirituels, utilisés dans la mode ou la décoration sans vraiment comprendre leur signification. Cela peut diminuer la valeur culturelle de ces éléments et montrer un manque de respect envers les communautés autochtones.

APPROPRIATION AUTOCHTONE DANS LES SPORTS

Les Chiefs de Kansas City, les Braves d’Atlanta, les Blackhawks de Chicago, les Indians de Cleveland (jusqu’en novembre 2021) et les Redskins de Washington (jusqu’en février 2022) partagent tous l’utilisation de noms, de logos ou de mascottes associés aux peuples autochtones dans le sport, mais ils diffèrent dans leur approche et leur réaction face aux critiques.

1. Redskins de Washington et Indians de Cleveland :

Ces deux équipes ont été particulièrement critiquées pour l’utilisation de noms jugés offensants. Le terme « Redskins » est perçu comme une insulte raciste, ce qui a poussé l’équipe de Washington à changer son nom en Washington Commanders en 2022 après des années de pression sociale et commerciale. De leur côté, les Indians de Cleveland ont abandonné leur nom pour devenir les Guardians en novembre 2021, reconnaissant que leur ancien nom et leur logo (le caricatural Chief Wahoo) étaient irrespectueux envers les peuples autochtones.

2. Chiefs de Kansas City et Braves d’Atlanta :

Ces équipes conservent encore leur nom, mais elles font face à des critiques similaires. Les Chiefs, par exemple, utilisent des pratiques comme le « tomahawk chop » et des chants qui imitent des traditions autochtones, ce qui est considéré par plusieurs comme une forme d’appropriation culturelle. Les Braves d’Atlanta ont également été critiqués pour ces pratiques, mais ils continuent à défendre leur nom et leurs traditions, affirmant qu’ils veulent honorer les peuples autochtones, bien que cela ne soit pas toujours bien reçu.

3. Blackhawks de Chicago :

Les Blackhawks diffèrent légèrement car leur nom rend hommage à un chef autochtone historique, Chief Black Hawk. L’équipe affirme travailler avec des organisations autochtones pour promouvoir l’éducation et la sensibilisation culturelle. Cependant, leur logo reste controversé, certains estimant qu’il perpétue des stéréotypes sur les Autochtones.

Différences clés :

La différence principale réside dans la réponse des équipes aux critiques. Les Redskins et les Indians ont choisi de changer de nom, marquant une rupture avec des pratiques jugées offensantes. En revanche, les Chiefs, les Braves et les Blackhawks maintiennent leurs noms et traditions, souvent en s’appuyant sur des justifications liées à l’héritage ou à l’honneur, ce qui continue de susciter des débats sur le respect et l’appropriation culturelle.

MAORIS

La Nouvelle-Zélande a repris le record du monde du plus grand haka collectif le 29 septembre à Auckland. Plus de 6000 personnes se sont réunies au stade Eden Park pour exécuter le haka « Ka Mate », une danse de guerre maorie rendue célèbre par les All Blacks. Avec 6531 participants, ils ont surpassé le record précédent de la France, établi en 2014 par 4028 personnes. Cet événement visait à célébrer le haka comme un trésor national et à ramener la fierté (mana) associée à cette tradition. Composé vers 1820 par le chef Te Rauparaha, le « Ka Mate » est aujourd’hui sous la protection culturelle de la tribu maorie Ngati Toa.

AUTRES SPHÈRES

https://archipel.uqam.ca/12187/1/rapport_griaac_appropriation_culturelle.pdf

https://destinationindigenous.ca/fr/arts-artisanat-cadeaux/creativite-autochtone/

CULPABILITÉ COLONIALE

La culpabilité coloniale désigne le sentiment de responsabilité ou de honte ressenti par certaines personnes ou sociétés à cause des injustices et des violences commises durant la colonisation. Ce terme est souvent utilisé pour parler des efforts faits aujourd’hui pour reconnaître ces erreurs, comme les excuses officielles, la restitution d’objets culturels ou des discussions sur les réparations.

Ce sentiment peut se ressentir au niveau individuel ou collectif, et il pousse parfois les sociétés à réfléchir sur leur histoire et à essayer d’améliorer leurs relations avec les peuples qui ont été colonisés.

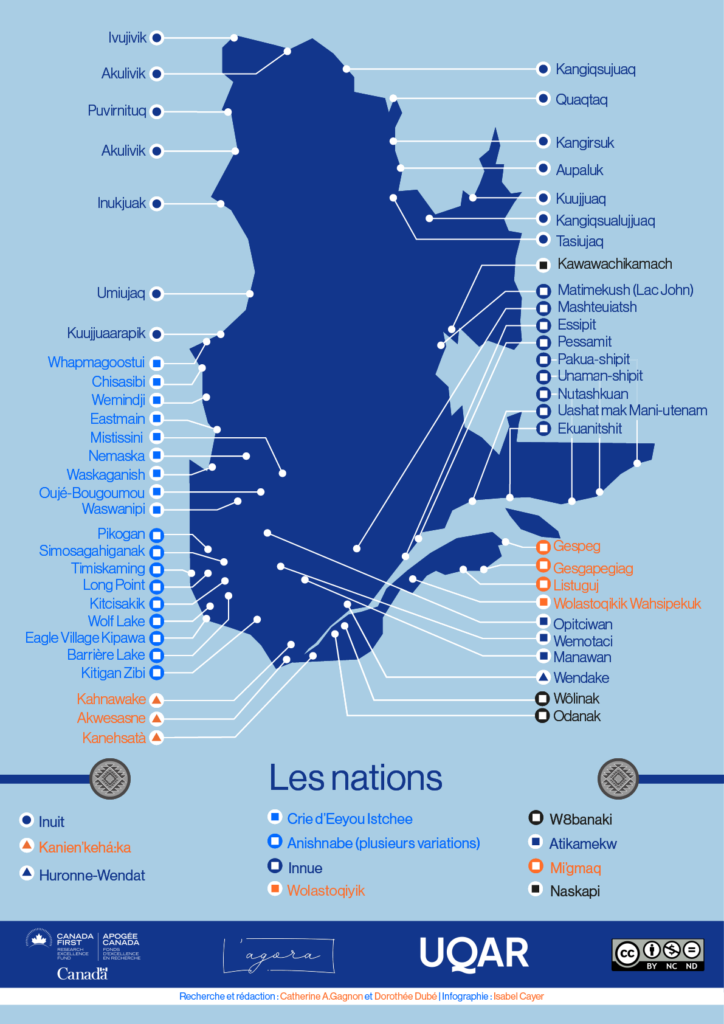

NOMS DES 11 NATIONS

Anishnabe (Algonquine)

Atikamekw

Eeyou (Crie)

Innu / Ilnu (Montagnaise)

Inuit

Kanien’kehá:ka (Mohawk)

Migmaq (Micmac)

Naskapi

W8banaki (Abénaquise)

Wendat (Huronne-Wendat)

Wolastoqiyik (Malécite)

Métis

RÉSUMÉ KUESSIPAN

Le livre suit Mikuan, une jeune fille innue vivant dans une réserve au Québec, et explore son amitié complexe avec Shaniss, marquée par des épreuves personnelles, culturelles et sociales. L’histoire commence avec des souvenirs d’enfance heureux où les deux amies partagent un lien fort, promettant de ne jamais se séparer. Mais en grandissant, leurs chemins divergent. Shaniss vit une enfance troublée, confrontée à une mère négligente et une situation familiale instable. Mikuan, témoin de ces difficultés, essaie de la soutenir, mais leurs vies prennent des directions différentes. Shaniss tombe dans une relation abusive avec Greig, tandis que Mikuan rêve d’une vie en dehors de la réserve, notamment en poursuivant ses études à Québec. Le livre explore également les défis de Mikuan liés à sa double identité. À l’école, elle défend l’idée d’un équilibre entre les traditions ancestrales et la modernité, mais elle ressent souvent les préjugés de la société blanche. Sa relation avec Francis, un garçon blanc, illustre ces tensions : bien qu’ils partagent des moments intimes, leurs différences culturelles et sociales finissent par les éloigner. Les tensions culminent avec plusieurs événements marquants : une bagarre qui mène à l’arrestation de Greig, les violences qu’il inflige à Shaniss, et la mort tragique du frère de Mikuan dans un accident. Ces drames exposent les réalités brutales de la communauté tout en montrant la force des liens familiaux et amicaux. Malgré tout, Mikuan décide de suivre ses aspirations et de quitter la réserve pour le cégep à Québec, symbolisant un choix courageux de tracer sa propre voie. La scène finale montre une réconciliation émotive avec Shaniss, qui attend un autre enfant. Ce moment souligne leur lien indestructible malgré leurs différences, tout en marquant la transition de Mikuan vers une nouvelle étape de sa vie.

ANALYSE KUESSIPAN

Personnages principaux :

Mikuan : Une jeune femme réfléchie et ambitieuse, qui aspire à poursuivre des études à l’extérieur de la réserve. Elle est déchirée entre ses rêves et ses responsabilités envers sa communauté et sa culture.

Shaniss : L’amie d’enfance de Mikuan, qui vit des défis plus sombres, notamment la violence domestique et la difficulté de se projeter dans un avenir différent.

Francis : Un garçon blanc avec qui Mikuan entretient une relation amoureuse compliquée. Leur relation met en lumière les tensions culturelles et les différences de vécu.

Greig : Le partenaire violent de Shaniss et père de ses enfants, incarnant les défis liés à la toxicité et au cycle de la violence.

Thèmes abordés :

Identité culturelle :

Le film explore les tensions entre modernité et traditions innues. Mikuan lutte pour équilibrer son désir de progresser dans un monde moderne tout en restant connectée à ses racines. Les scènes de vie quotidienne, les cérémonies et les éléments spirituels (comme les funérailles en innu) illustrent cette dualité.

Amitié féminine :

La relation entre Mikuan et Shaniss est centrale, oscillant entre soutien inconditionnel et conflits. Leur amitié est mise à l’épreuve par leurs choix de vie divergents, notamment quand Mikuan aspire à quitter la réserve.

Violence et résilience :

Shaniss subit des violences de la part de Greig, illustrant les défis auxquels font face certaines femmes autochtones. Le film montre également les impacts intergénérationnels de la violence et les efforts pour briser ce cycle.

Colonialisme et oppression systémique :

Les conversations sur le territoire, les ressources et les préjugés rencontrés par les personnages montrent les impacts persistants du colonialisme sur les communautés autochtones. La remarque maladroite de Francis (« C’est cool que des gens comme vous viennent ») met en lumière les micro-agressions et la distance entre les cultures.

Rêves et sacrifices :

Mikuan incarne l’espoir de changement et de réussite. Son départ pour le cégep symbolise une volonté de construire un avenir différent, bien que cela implique des sacrifices personnels et familiaux.

Chronologie et interprétation de moments clés :

Déménagement de Mikuan : La scène finale, où Mikuan quitte la réserve, symbolise un nouveau départ, mais laisse entrevoir les liens indéfectibles avec sa communauté, notamment par son adieu à Shaniss.

Ouverture et enfance : L’innocence des premiers moments du film, avec les filles qui jouent et rient en famille, contraste avec les défis adultes qu’elles affrontent plus tard.

Scène du bar : Cette scène souligne la marginalisation et les dangers auxquels les jeunes femmes autochtones font face, tout en illustrant leur solidarité.

Violence conjugale : Le départ de Shaniss vers une maison pour femmes battues illustre son combat pour protéger ses enfants, bien qu’elle refuse de se considérer comme une « victime ».

CRISE D’OKA

La crise d’Oka (ou résistance de Kanesatake) est un conflit majeur survenu à l’été 1990, entre les Mohawks de Kanesatake et les autorités canadiennes. Elle a été déclenchée par un projet d’expansion d’un terrain de golf sur des terres revendiquées par les Mohawks, incluant un cimetière sacré. Pendant 78 jours, les tensions ont opposé les Mohawks à la police provinciale, puis à l’armée canadienne.

Contexte historique

Les Mohawks revendiquent leurs droits sur ces terres depuis le 18e siècle, mais leurs demandes ont été constamment ignorées ou rejetées. En 1989, le projet d’expansion du terrain de golf à Oka, sans consultation des Mohawks, a exacerbé les tensions.

Escalade et barricades

En réponse, les Mohawks ont érigé des barricades pour bloquer l’accès à la « pinède ». Après un raid policier raté le 11 juillet, où le caporal Marcel Lemay a perdu la vie, la situation a empiré. D’autres Mohawks, notamment de Kahnawake, ont soutenu le mouvement, bloquant le pont Mercier, un axe clé reliant Montréal à la rive sud.

Les événements à Châteauguay :

Les blocages ont suscité une grande frustration chez les habitants non-autochtones, surtout à Châteauguay, située près du pont Mercier. Les résidents, irrités par les embouteillages et les impacts sur leur quotidien, ont organisé des manifestations massives.

Une des scènes marquantes s’est produite lorsque 10 000 personnes ont défilé à Châteauguay, exigeant la fin des blocages. Certains manifestants sont allés jusqu’à brûler un mannequin représentant un guerrier mohawk, symbolisant leur colère. De plus, lors d’un incident choquant, des habitants ont lancé des pierres sur des voitures quittant la réserve de Kahnawake, transportant surtout des femmes, des enfants et des aînés.

Fin de la crise

Après l’intervention de l’armée et des négociations prolongées, la crise a pris fin le 26 septembre 1990. Bien que le projet de golf ait été annulé et que les terres aient été achetées par le gouvernement, elles n’ont toujours pas été officiellement reconnues comme territoire mohawk. L’événement a révélé les profondes tensions entre Autochtones et non-Autochtones, exacerbées par des siècles d’injustices.

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-crise-doka-1

KANEHSATAKE 270 ANS DE RÉSISTANCE

OUTILS DÉCOLONISATION

https://cvm.libguides.com/premiers-peuples/accueil