Le 13 juillet 1977, un événement majeur a secoué la ville de New York : un blackout qui dura près de 25 heures. Alors que des milliers de foyers se retrouvaient plongés dans le noir, une série de conséquences sociales et économiques se sont produites, principalement dans les quartiers déjà marqués par des inégalités profondes. Mais au-delà de la simple coupure d’électricité, cette panne de courant révèle un aspect bien plus complexe de l’histoire de la ville, notamment en ce qui concerne l’impact que ça a eu sur la communauté afro-américaine.

Panne d’électricité ou un révélation des fractures sociales?

À première vue, un blackout pourrait sembler être un événement purement technique, une coupure d’électricité causée par un manque d’entretient dans le réseau électrique ou autre. Cependant, à New York en 1977, cette panne d’électricité a rapidement dégénéré en une crise sociale importante.

Le jour du blackout, une accumulation de facteurs: mauvaise gestion économique, chômage élevé et tensions sociales, avait déjà mis la ville sur la corde raide. En plein été, avec des températures élevées et une ville victimes de difficultés financières qui grandissent, l’extinction soudaine du réseau électrique a été vécue par de nombreux New-Yorkais comme un élément déclencheur de violences et de pillages.

Mais ce qui est souvent sous-estimé, c’est l’impact disproportionné que cet événement a eu sur les populations marginalisées, en particulier dans les quartiers où vivaient principalement des Afro-Américains et des Latinos. Ces communautés, déjà victimes d’inégalités économiques et sociales, ont vu les tensions se former autour de cette panne géante.

Les émeutes et les pillages : symptôme d’une société fracturée.

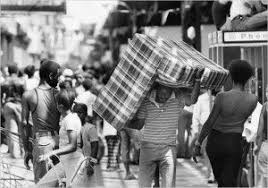

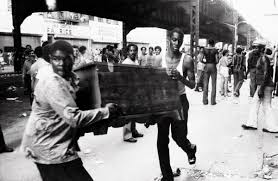

Cet événement a été accompagné de scènes de pillages massifs, particulièrement dans les quartiers du Bronx, de Brooklyn et de Harlem. Les magasins ont été dévalisés, et des scènes de violence ont éclatées dans des zones où l’économie était déjà particulièrement fragile.

Ces vols sont souvent interprétés comme des actes de vandalisme ou de criminalité, mais il est crucial de comprendre le contexte social et économique dans lequel ils ont eu lieu. Dans un environnement où le chômage touchait de manière disproportionnée les jeunes afro-américains, où la police était oppressante, et où les quartiers pauvres manquaient d’investissements publics, ce chaos n’était pas qu’un simple dérapage. Il était le résultat d’une société qui avait laissé certains de ses citoyens dans une position désespérée et surtout injuste.

En effet, beaucoup de ceux qui participaient aux pillages n’étaient pas seulement motivés par le besoin de biens matériels, mais aussi par un sentiment de frustration accumulée. Le système ne répondait pas à leurs besoins, et le blackout a mis en lumière de manière frappante la constante oppression qui s’abattait sur eux.

Inégalités raciales et socio-économiques : un problème structurel.

Si les images des émeutes sont devenues emblématiques, c’est que l’impact du blackout dépasse largement l’aspect de la violence qui est commun de voir en ville. Ce qui a été mis en évidence au cours de cet événement, c’est l’écart du traitement entre les communautés riches et les quartiers pauvres, en plus des inégalités raciales qui régnaient alors à New York depuis un bout.

Pour la communauté afro-américaine, déjà fortement discriminée aux plans économiques et sociaux, le blackout a mis en lumière la manière dont les politiques publiques souvent marginalisaient ces quartiers. Le manque d’infrastructures et les investissements publics insuffisants dans les communautés afro-américaines n’ont fait qu’augmenter les tensions, alimentant un sentiment d’abandon. Aussi, les préjugés raciaux dans les médias ont rapidement transformé les pillages en « révolte de criminels », sans jamais véritablement questionner les causes profondes qui se manifestaient ce soir-là.

NYC – 1977

Une prise de conscience sociale et politique.

L’impact du blackout de 1977 ne se mesure pas uniquement par les émeutes et les dégâts matériels, mais aussi par la prise de conscience qui a émergé dans les années qui ont suivi. Si le gouvernement et la presse ont tendance à minimiser les raisons et causes des émeutes, de nombreux militants et intellectuels afro-américains ont utilisés cet événement comme un point de départ pour questionner les politiques urbaines et les inégalités raciales qui persistaient à New York.

Des organisations communautaires ont intensifiées leurs efforts pour attirer l’attention sur les besoins de ces quartiers, et sur la réforme de la police, l’amélioration des infrastructures et l’égalité des chances se sont amplifiées. Le blackout a donc aussi été un aspect primordiale pour faire éveiller ou apparaitre une conscience politique accrue, notamment au sein des jeunes afro-américains, qui ont vu dans cet événement un exemple frappant des fissures sociales profondes dans lesquelles ils étaient déjà plongés.

Le blackout: une représentation des inégalités américaines.

Cet incident majeur n’était pas qu’une simple coupure de courant. Il a agi comme un miroir qui a reflété les inégalités sociales, économiques et raciales qui avaient prit l’emprise de la ville. Tandis que les images de violence et de chaos sont souvent le sujet des récits historiques de ce genre d’événement, il est crucial de rappeler que ce sont les conditions de vie précaires, les injustices systémiques et la marginalisation persistante de certaines communautés qui ont rendues ces émeutes inévitables. Pour les jeunes d’aujourd’hui, comprendre l’impact du blackout de 1977 sur la communauté afro-américaine permet de saisir plus largement les défis liés aux inégalités structurelles qui continuent d’exister dans la société américaine contemporaine.