https://magazine.culturius.com/10-mots-pour-definir-le-mouvement-punk-britannique/

Mise en contexte politique de l’époque

Une instabilité économique et politique surgit dans les années 70 ce qui provoque une crise socio-économique sévère marquant le pays. L’Angleterre est désignée comme « l’homme malade de l’Europe ». Une forte inflation a engendré des grèves ouvrières qui se sont multipliées, se battant pour leurs droits afin d’améliorer leurs conditions de travail. Ces nombreuses grèves, dont plusieurs ont été gagnées, ont tout de même paralysé l’État. Le gouvernement travailliste qui siégeait au pouvoir durant cette période, c’est-à-dire de 1976 à 1979, a été discrédité aux yeux des citoyens, perdant plusieurs électeurs. Lors des élections de 1979, le parti conservateur a repris alors le pouvoir avec à sa tête Margaret Thatcher. La dame de fer (1979-1990) a mis en place des réformes radicales économiques et a remis en avant-plan des valeurs chrétiennes et méthodistes. Madame Thatcher a non seulement privatisé des entreprises publiques, mais elle a réussi à réduire l’influence des syndicats sur le marché du travail, ce qui a engendré une augmentation des inégalités économiques. Les syndicats ne contribuaient aucunement à son projet de révolution économique et de réforme du marché de travail, d’où sa volonté de réduire leur influence. Une de ses stratégies pour limiter leur pouvoir a été de fermer petit à petit des mines au niveau national. Les mines étaient un gouffre budgétaire dans les finances publiques et ne s’accordaient pas à aux réformes économiques de privatisation de madame Thatcher. De cette manière, elle diminuait directement l’influence du NUM (National Union of Mineworkers) appauvrissant ainsi leur pouvoir d’action. Du même coup, cela a entraîné un chômage massif dans les régions minières, ce qui rendait plus difficile la force de négociation des syndicats face à un gouvernement déterminé à limiter leur influence. Le message du gouvernement politique néolibéral strict de Thatcher était simple : le gouvernement ne céderait plus face aux revendications ouvrières.

La grève des mineurs a entraîné des difficultés économiques très graves pour les familles, d’autant plus que les ressources des syndicats étaient insuffisantes pour soutenir les grévistes à long terme. La pauvreté s’est installée petit à petit dans les communautés minières malgré tous les efforts de solidarité des travailleurs. C’est après un an de lutte que la grève s’est terminée, en 1985, sans aucun compromis du gouvernement, causant un déclin social et économique massif, modifiant profondément les relations entre l’État et les syndicats, amorçant une précarisation du monde du travail.

Margaret Thatcher était surnommée la « la dame de fer » par le journal soviétique L’étoile rouge en 1976 pour son anticommunisme. Ce surnom a été adopté par plusieurs à la suite de la publication de cet article et a été utilisé tout au long de sa carrière.

L’apparition et les revendications du mouvement punk

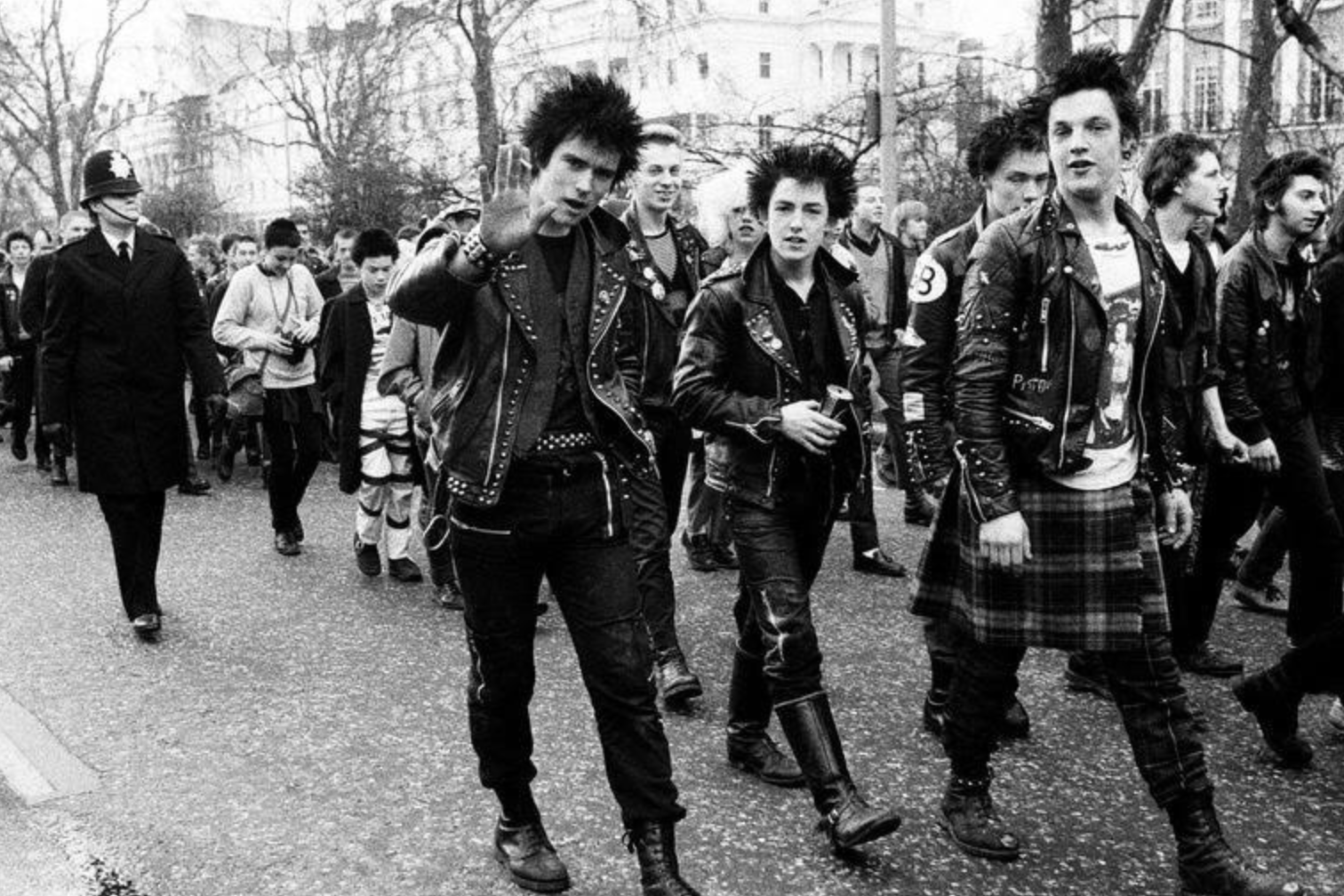

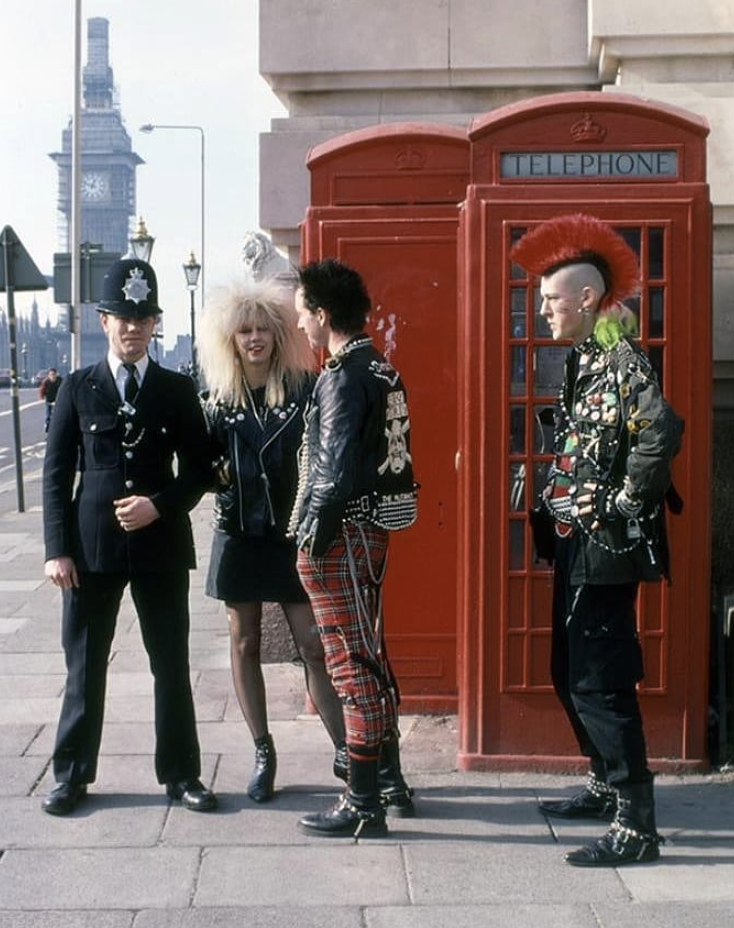

Le mouvement punk est apparu au milieu des années 1970 en Angleterre dans ce contexte socio-politique instable, sous couvert d’une crise politique, d’un chômage grandissant et d’une cassure entre la population ouvrière et l’État. La jeunesse britannique, frustrée par le gouvernement au pouvoir, se sentant délaissées par ce dernier qui ne répondaient pas à leurs besoins et aspirations, déçue par l’absence de perspective, cherchait un moyen d’exprimer son rejet de l’ordre établi et des valeurs conservatrices de la société. Le punk naît d’une rupture, un rejet de la culture dominante conformiste, élitiste et qui ne convenait plus à cette génération en désir de rébellion, mais surtout de liberté. En plus, d’être un réel symbole de rébellion, le mouvement punk devient un symbole de provocation, contre les normes sociales et contre les institutions. Les codes esthétiques et musicaux traditionnels sont aussi naturellement rejetés.

Le principe est simple, la culture esthétique se veut brute, provocante et associée à un style musical rapide, énergique qui refuse le raffinement technique au profit d’une expression sincère. Le punk a une créativité libre et s’autoproduit, chacun prend le rôle qu’il souhaite sans demander une quelconque approbation de qui que ce soit et encore moins des structures traditionnelles. En plus des sons bruts et des rythmes rapides, les paroles sont essentiellement dénonciatrices des corruptions politiques, des injustices sociales et de l’asservissement du peuple. L’anti-conformisme règne, c’est pourquoi les vêtements sont majoritairement déchirés, les cheveux sont colorés, il y a des accessoires métalliques et du piercing. Le mouvement punk devient un mouvement rassemblant les marginaux et les exclus, ceux qui se sentaient invisibles et sans avenir, se sont unis pour se révolter contre un système oppressif, revendiquant la liberté d’expression, la liberté individuelle, le non-conformisme et l’action directe.

Plusieurs chercheurs et journalistes ont formé la base d’interprétation actuelle des valeurs punk. Dick Hedige, sociologue britannique et auteur de Subculture : The Meaning of Style (1979), analysant les sous-cultures, dont le mouvement punk, comme une réponse aux tensions sociales, explorant des thèmes comme le DIY et la provocation. Greil Marcus, quand à lui, a exploré dans son oeuvre Lipstick Traces : A Secret History of the 20th Century (1989), comment un mouvement de rébellion peut agir comme un mouvement esthétique et politique en le reliant à des mouvements d’avant-garde comme le dadaïsme et le situationnisme. Caroline Coon, est une militante et journaliste qui a documenté la scène punk dans les années 1970, et qui a souligné les idéaux d’autonomie et de solidarité du mouvement. Jon Savage, auteur de England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock (1991), explore l’histoire du punk en abordant les thèmes de rébellion et de provocation, en mettant en avant l’impact des Sex Pistols, dont le mouvement reflète les préoccupations de la jeunesse en colère. Et enfin, Vivien Goldman, professeure et journaliste a énormément écrit sur le rôle des femmes, sur la solidarité et l’inclusivité dans le mouvement, ce qui a contribué à mettre l’accent sur la diversité et les valeurs du mouvement.

Ces multiples analyses fondamentales ont inspiré le professeur Seth Kahn-Egan à établir les « Cinq Piliers » du mouvement punk. Ces piliers se composent de valeurs et d’attitudes qui font du mouvement un symbole puissant de la contestation sociale et culturelle. Voici les 5 principes (il y a la version anglaise suivi de sa traduction en français entre parenthèse) :

- The Do-It- Yourself (DIY) ethic, which demands that we do our own work because anybody who would do our work for us is only trying to jerk us around (L’éthique du Do-It-Yourself (DIY), qui demande que nous soyons maîtres de nos créations, car toute personne qui le ferait à notre place cherche simplement à nous manipuler).

- A sense of anger and passion that finally drives a writer to say what’s really on his or her mind (Un sentiment de colère et de passion qui pousse un écrivain à dire ce qu’il ou elle pense vraiment.)

- A sense of destructiveness that calls for attacking institutions when those Institutions are oppressive, or even dislikable (Un sentiment de destruction qui appelle à attaquer les institutions lorsque celles-ci sont oppressives, voire détestables).

- A willingness to endure or even pursue pain to make oneself heard or notice (Une volonté d’endurer, voire de rechercher la douleur pour se faire entendre ou remarquer).

- A pursult of the « pleasure principle, » a reveling in some kind of Nietzchean chasm (Une recherche du « principe de plaisir, » une jouissance dans une sorte de gouffre nietzschéen).

Les paroles des groupes comme les Sex Pistols et The Clash dénoncent la déconnexion des classes dirigeantes et l’absence de perspective pour les jeunes. On peut faire un parallèle entre la montée du mouvement punk en Angleterre et celui du hip-hop dans le Bronx aux États-Unis. Ce mouvement se propage en même temps que d’autres mouvements comme rap / hip-hop dans le Bronx, qui partage la même colère dans sa proposition d’expression des sentiments de révolte contre une société vide de sens. En quête de sens, cherchant à pointer du doigt et critiquant l’ordre établi, ces mouvements musicaux sont une plateforme d’expression pour celles et ceux qui se sentent aliénés ou marginalisés.

Les sex pistols et leur importance dans la propagation du mouvement

Le groupe musicale les Sex Pistols se sont fait connaître dans une Angleterre tourmentée, pendant que l’inflation et les grèves ouvrières bloquaient le pays. La confiance était déchiré entre les jeunes marginaux et l’État, le mécontentement grandissait. C’est au cœur de ce climat complexe que les Sex Pistols ont émergé, non pas comme un simple groupe de rock, mais comme le porte parole d’une génération enragée. Avec Malcolm McLaren à la tête, ils ont détruit la scène musicale et défié chaque convention en place, balançant leur révolte à la face d’une société arriéré et trop conformiste pour répondre ou juste leur tenir tête. Des morceaux comme Anarchy in the U.K. et God Save the Queen n’étaient pas de la musique, mais des bombes à retardement. Chaque riff, chaque parole était une attaque frontale contre la monarchie et l’ensemble des gens en place qui contrôle l’ordre établi et qui cherchent à se maintenir, une dénonciation sans détour de l’hypocrisie ambiante. Les Sex Pistols n’étaient pas là pour adoucir les mœurs, ils voulaient réveiller les consciences et donner à la jeunesse les mots pour se battre contre un système qui la méprisait. Leur brutalité et leur sincérité ont fait d’eux bien plus qu’un phénomène musical : ils incarnaient la rébellion elle-même, brute et sans filtre. Mais l’empreinte des Sex Pistols allait bien au-delà de leur son. Leur image, leurs concerts chaotiques, leurs vêtements déchirés décorés d’épingles et de slogans provocateurs incarnaient l’essence du punk : un rejet total du conforme et de l’ordre. Avec eux, la culture du DIY (Do It Yourself) devenait une manière de vivre, un moyen de se libérer des exigences imposée de l’industrie et de revendiquer son autonomie. Au cœur de cette révolution se trouvaient Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Leur boutique de Kings Road, baptisée d’abord « Too Fast to Live, Too Young to Die » puis rebaptisée « SEX », était bien plus qu’un simple magasin : c’était un sanctuaire pour les rebelles et les refoulés, en somme ceux qui se retrouvés dans ce style. Westwood a pris la mode et en a fait un cri de guerre. Le cuir, les chaînes, les tissus déchirés, les slogans imprimés, tout était pensé pour narguer et se confronter à la société. McLaren était un maître de la provocation, il a donné l’impulsion et enraciné cette énergie dans le groupe des Sex Pistols, faisant de leur musique et de leur image un tout uni. Kings Road devenait alors le cœur palpitant de l’anti-conformisme. L’album Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols n’était pas juste un disque, mais une déclaration d’affirmation et de projet, un manifeste. Un sonate qui avait pour but de pointer du doigt la déconnexion des élites et l’illusion d’un avenir prometteur. Chaque morceau était une attaque, un rappel que la musique pouvait être une arme de contestation. En somme, ils ont prouvé que l’art pouvait être une contestation permanente, une rébellion vivante, une force capable de secouer le pouvoir et de donner un sens, un rythme et des mots à la colère collective.

L’influence des Sex Pistols a dépassé la scène punk britannique et a donné de l’inspiration à des mouvements comme le rap et le hip-hop du Bronx, qui partageaient une sorte de même colère contre l’injustice et la marginalisation. « The Message » de The Grandmaster Flash and the Furious Five, explique les dures réalités de la vie urbaine et la négligence des autorités. Public Enemy dans « Fight the Power » appelle à la résistance contre les systèmes oppressifs et racistes. Tout cet héritage de rage et de combat persiste encore de nos jours et démontre que la justice ne se réclame pas et encore moins la liberté, elles se prennent et se défendent avec dévouement.

Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/982

https://www.csub.edu/~mault/subcultures.pdf

https://www.filmandmedia.ucsb.edu/publication/subculture-the-meaning-of-style