- La construction de la « Cross-Bronx Expressway » à partir des années 1940 divise en deux les communautés qui se trouvent de part de d’autre de cette cicatrice urbaines. À l’aide de projets d’infrastructure publics, les gouvernements et les urbanistes de l’époque créent des barrières physiques qui empêchent l’intégration des différentes races. D’un côté, les blancs et de l’autre, les noirs et tous les autres.

- Un des personnages les plus influents par rapport à l’implantation de ces politiques a été Robert Moses. Cet homme n’a jamais tenu de poste en tant qu’élu dans aucun gouvernement, mais il possédait un énorme pourvoir sur les décisions prises par les politiciens à cette époque. Il était quelqu’un d’influent et ses choix et politiques ont eu des ramifications importantes sur le développement de la ville de New York. Il a été accusé par plusieurs de racisme, haine qui l’aurait influencée à construire toutes ces autoroutes parce qu’il désirait garder certaines parties de la ville pour les blancs seulement. On l’a aussi critiqué pour son dédain du transport en commun qui connaissait un certain déclin à New York alors qu’il occupait son poste de « Comissionner of Parks and Recreation » de 1934 à 1960.

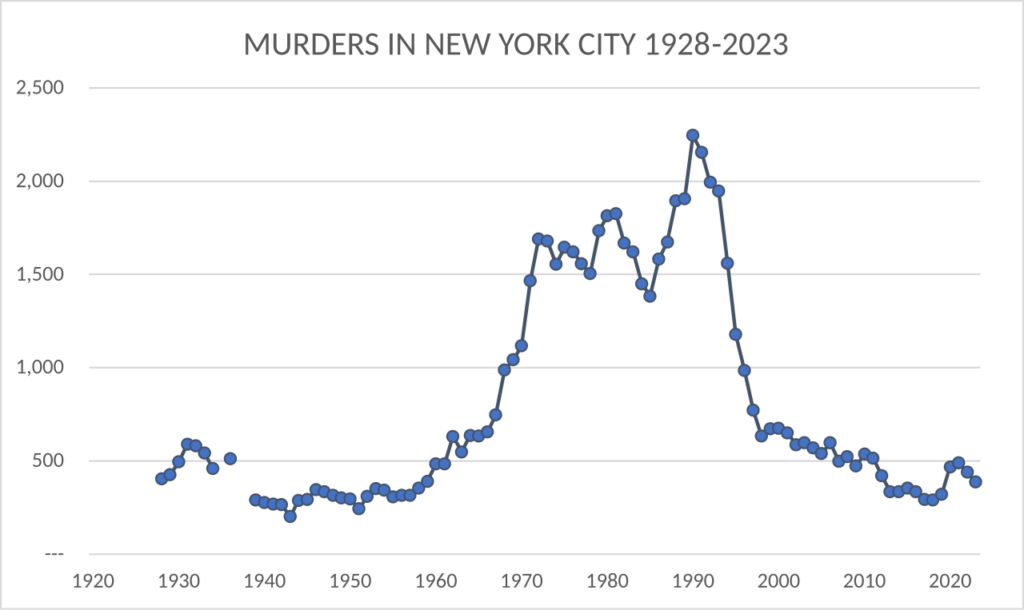

- À partir des années 1950 jusqu’au années 1970, on assiste à une ghettoïsation du Bronx. La communauté disparait petit à petit et le tissu social qui unissait les habitants de l’arrondissement se détériore lui aussi. Le taux d’homicides et le crime en général montent en flèche et les services publics sont largement déficients.

C’était donc là le Sud non reconstruit – le South Bronx, un spectaculaire champ de ruines, une mythique terre de désolation, une maladie infectieuse et, ainsi que l’observa Robert Jensen, « un état de pauvreté et d’effondrement social, plus qu’une zone géographique. »

– Chang, Jeff, Can’t Stop Won’t Stop, Une histoire de la Génération Hip-Hop, Éditions Allias, Paris, 2015.

Émergence du Hip-Hop

Il est nécessaire de bien saisir les courants de pensée qui régissent nos actions et nos choix parce que les individus, de même que les collectivités, sont tous portés par des idéologies. Dans le cas du Hip-Hop, il est pertinent de comprendre et de comparer deux idéologies principales. D’abord, regardons les principes du libéralisme:

- Au cœur du libéralisme se trouve l’idée que chaque individu doit avoir la liberté de penser, de s’exprimer, de se déplacer, de choisir ses croyances et d’agir selon sa propre conception du bien.

- Chaque individu possède en lui la responsabilité de sa propre réussite sociale, et non la société ou l’État.

- L’espace public est neutre, le moins biaisé possible et il accommode les individus dans leurs pensées et leurs idées.

Ensuite, penchons nous sur les idées du communautarisme:

- La communauté donne un sens à la vie, elle façonne l’individu et forme ses appartenances.

- Le rôle de l’État est de favoriser le vivre-ensemble, cultiver des valeurs communes.

- L’espace public est diversifié et tient compte des opinions de chacun pour arriver à des consensus communs.

La comparaison de ces deux idées qui se situent chacun de leur côté du spectre idéologique est utile pour comprendre l’émergence du Hip-Hop parce que ce dernier a été en quelques sortes une réponse à l’impasse que présentaient ces philosophies au moment de sa création. Le libéralisme prédominait dans les sphères politiques et les gens au pouvoir prenaient des décisions qui allaient à l’encontre de certains principes communautaires. Les communautés du Bronx à partir des années 1950 ont vécu de plein fouet les dommages du libéralisme qui blâmait d’une certaine manière les individus pour leur statut socio-économique, alors que ce sont ces mêmes structures qui ont effrité le tissu social qui aurait permis à ces individus de s’épanouir.

L’été 1977

3 événements se produisent à l’été 1977 qui marquent l’invention symbolique du Hip-Hop:

- Lors des séries mondiales du baseball qui se déroulent à New York au Yankee Stadium, un caméraman met le focus sur des bâtiments en feu dans le quartier avoisinant le stade, ce qui amène à une prise de conscience sur la situation alarmante présente dans le Bronx

- Reggie Jackson frappe 3 coups de circuit, ce qui propulse les idées du Hip-Hop parce que ce joueur incarne la tension entre intégrer le monde blanc ou rester fidèle à ses racines et à sa communauté noire.

- Le blackout de 1977 permet la création de récits qui forment la base du Hip-Hop

Et voilà Reggie Jackson à l’été 1977, dans une chambre d’hôtel luxueusement aménagée, qui jouait sur les deux tableaux en s’abritant à la fois derrière les droits civiques et le Black Power. « Je suis un homme noir costaud avec un QI de 160, qui gagne 700 000 dollars par an, et on me traite comme un chien », dit Jackson. « Ils n’ont jamais eu un joueur de mon niveau dans cette équipe auparavant. »

– Chang, Jeff, Can’t Stop Won’t Stop, Une histoire de la Génération Hip-Hop, Éditions Allias, Paris, 2015.

Le pouvoir de l’art

L’histoire du Hip-Hop montre la possibilité qu’a l’art d’être un moyen de revendication. C’est à travers l’utilisation de la musique et de la poésie que les communautés afro-américaines ont pu exprimer leur mécontentement face à leur situation dans la société. Le vidéoclip de « The message » sorti en 1982 montre les contradictions qu’incarne le Hip-Hop. C’est sur une musique dansante et avec des images comiques que Grandmaster Flash fait état de la situation sociale dans le Bronx. Il exprime sa réalité et celle de sa communauté à travers la musique, médium qui a le potentiel de rejoindre un public large dût à sa facilité d’accès. Le message social du Hip-Hop est selon moi indissociable de la capacité qu’a la musique d’unir les classes sociales. La musique, alliée de la poésie et de la culture populaire permet de faire passer des messages d’une manière claire et efficace tout en évitant une potentielle répression politique. L’art dans le cas du Hip-Hop se réfugie sous les principes de la liberté d’expression si chère à nos sociétés occidentales libérales.

La musique du Hip-Hop peut-elle être considérée comme de l’action directe dans la lutte contre la répression? Le fait que les paroles mettent en lumière une partie du discours caché, devenu public avec la musique, force-t-il les dominants à revoir leur propre discours?

Il est certain que cette dynamique du discours caché/public et l’utilisation astucieuse qu’en ont fait les artistes du Hip-Hop a eu une influence sur la culture au sens large. Des individus marginalisés prennent pour la première fois la parole devant une Amérique qui dort à poings fermés sur les questions de l’oppression et de la pauvreté. La majorité blanche a depuis bien longtemps quitté les quartiers en déclin du Bronx pour les banlieues de Long Island ou de Westchester, ce qui laisse la place aux minorités noires, latinos et juives de se réapproprier le récit qu’on se fait sur leur sort.

« Comme je connaissais le pouvoir des Blancs et leur hostilité envers les personnes de couleur, j’évitais toujours dans mon comportement de leur paraître désagréable […]. D’abord, je dissimulais le peu de biens ou d’argent que j’avais en ma possession, et j’endossais autant que possible l’apparence d’un esclave. Ensuite, je m’efforçais toujours de passer pour moins intelligent que je ne l’étais en réalité. Tous les Noirs du Sud, esclaves ou affranchis, savent qu’il leur faut respecter ces quelques règles pour leur tranquillité et leur sécurité.

– Lunsford Lane, The narrative of Lunsford Lane, New York, Harper and Row, 1969. dans La domination et les arts de la résistance de James C. Scott