Idées de départ:

- Mère adepte de tarot (ce qui l’a poussé à faire ça, expérience inexplicable, ésotérisme, réel)

- Livre Le bal des folles (hystérie au 19e siècle, encore une représentation transformée, santé mentale ou misogynie?)

- Film, sorcière méchante (Narnia, Magicien d’Oz (Circé et Médée les deux sorcières?), Sacrées sorcières)

Réflexions personnelles :

J’aimerais commencer par aborder ma relation avec l’ésotérisme. J’ai grandi avec, d’un côté, ma mère, adepte de tarot qui m’a raconté des histoires inexplicables mais bien réelles qu’elle a vécu. De l’autre, mon père, un homme de science, entomologiste, qui n’a fois qu’en la science et la rationalité. Puis, au centre, il y a moi. Je croyais étant jeune qu’il fallait absolument prendre un camp, que ça ne pouvait être noir et blanc mais bien soit l’un, soit l’autre. Je n’ai pourtant jamais décidé de flancher pour une ou l’autre des théories ou croyances. Serait-ce possible de croire à la fois aux phénomènes inexplicables tout en appuyant le reste de nos connaissances par la science? C’est peut-être là où les occidentaux se sont plantés.

Dans le roman de Victoria Mas, Le bal des folles, l’infirmière en chef de l’hôpital de la salpêtrière se fait interner après une vie de rigidité et de sérieux à se faire dicter ce qui était permis de dire ou de penser. Grâce à une aliénée, elle découvre le doute et se sent libre pour la première fois de sa vie malgré le fait qu’elle soit maintenant enfermée à l’hôpital et qu’elle ne puisse plus en sortir. Nous savons bien que, tout comme durant la période de l’inquisition, le 19e siècle n’est pas favorable au sort des femmes qui osent douter ou divaguer de ce qui est attendu d’elles. L’histoire des asiles et de l’hystérie au 19e siècle reflète sur celle des sorcières par l’interprétation qui en a été fait.

Représentation et interprétation: La rationalité a continué de faire du mal aux femmes bien au-delà de l’inquisition, mais de la même manière. On a essayé d’expliquer par la science et la médecine la condition féminine. On a donné aux femmes des diagnostics et des traitements pour des syndromes que l’on ne comprenait pas réellement. La population y a cru et a enfermé ses femmes au moindre doute qu’elles soient névrosées. Les termes folle, hystérique, névrosé et bien plus ont été attribués aux femmes et pas à n’importe lesquelles. Il s’agit là du même type que celui des sorcières de l’inquisition. On accusait les femmes dérangeantes, rebelles ou simplement celles qu’on ne pouvait pas comprendre. On voit dans le roman ce à quoi la Salpêtrière servait vers la fin du 19e siècle: « Entre l’asile et la prison, on mettait à la Salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer : les malades et les femmes. » Le mot malade ou fou s’est transformé dans les décennies et est passé d’un état physique ou mental à la condition féminine. Au-lieu de chercher à comprendre réellement ce que certaines femmes pouvaient vivre ou essayer de dire, on leur donnait ce titre pour les caser et rassurer la société afin qu’elle ne soit pas dérangée par certains propos ou actes qui viendraient affecter la cohésion sociale.

Privilégier les préjugés avant la réalité: La société pense que ces femmes sont dérangées, qu’on les aide en les enfermant, qu’on doit les soigner, alors qu’elles sont là à cause d’hommes, d’hommes qui ont abusé d’elles et qui leur ont enlevé qui elles étaient, d’hommes qui n’osent pas s’avouer qu’au fond ceux qui sont troublés sont ceux qui restent en liberté. Ceux qui envoient ces femmes se faire interner pour qu’elles ne puissent plus voir le grand Paris. Ce grand Paris malade au fond. On veut les soigner, mais soigner quoi? Soigner le malaise d’hommes intimidés et apeurés? Ce n’est pas pour elles qu’on les enferme, mais pour eux. Faire face à la réalité est-il si gros demandé?

Pourquoi Le bal des folles?

Photo du bal de la mi-carême de 1903

Ce roman a mis des mots sur des sentiments que j’ai éprouvé toute ma vie, ou en tout cas depuis que je suis devenue visible aux yeux des hommes. J’ai laissé couler plusieurs larmes, de peur, de colère et de tristesse suite à des événements où je ne me suis pas sentie en sécurité et où je me suis fait rappeler brutalement ce qu’était mon image aux yeux de cette société. Avec ce livre, je n’étais plus toute seule, ces femmes partageaient ma colère. Le bal des folles m’a amené à me questionner sur ces trop nombreux moments et sur l’histoire des femmes au travers des époques. Nous avons beaucoup progressé, mais alors pourquoi est-ce que je m’identifie encore autant au sort des sorcières du Moyen-Âge? Je ne donnerai plus à ces hommes le pouvoir de me rabattre, de faire en sorte que je souhaite devenir invisible, de les laisser gagner. J’ai le droit à ma place et dans la forme que je veux. Les yeux du monde ne peuvent rien changer à cela.

Cette colère s’est propagée au fil de ma jeunesse en une incompréhension. Je me suis sentie si impuissante que tant de femmes vivent des injustices, des abus et de la cruauté. Tout cela parce qu’elles sont des femmes? Je ne pouvais y croire. L’homme a-t-il un si grand besoin de dualité, un besoin d’entraîner l’autre dans l’infériorité et dans la crainte? J’ai donc voulu rassembler mes réflexions du livre et du cours pour donner suite à un personnage qui ne prend pas beaucoup de place dans l’œuvre alors qu’il en mériterait davantage, soit celui de Louise.

Analyse des personnages

Tableau de Tony-Robert-Fleury représentant le docteur Pinel avec une aliénée

J’ai vu au travers des personnages du roman des fortes représentations. Les quatre femmes que nous suivons dans le roman représentent chacune des éléments qui touchent à ce qui a le plus été critiqué, ne correspondant pas à la définition d’une femme «modèle» et «acceptable» selon la société:

Louise: Culture du viol, hypersexualisation de la femme, la femme objet

Eugénie: Ésotérisme, indépendance, force d’esprit

Thérèse: Travail du sexe, amour fou

Geneviève: Connaissances, ambition

L’auteure apporte une forte critique de la vision patriarcale de la femme au travers des internés. Elles sont toutes enfermées à cause de ces éléments et surtout à cause d’hommes qui en étaient dérangés. On peut même constater que plusieurs de ces éléments se rapportent à la figure de la sorcière de l’inquisition. Dans tous les cas, ce sont des femmes en marges qui refusent de se contorsionner dans un moule trop restrictif et contrôlant au goût du patriarcat. Il semblerait que l’histoire ne fait que se répéter dans un discours et un contexte différent. D’une part des sorcières, de l’autre des folles.

Pour ce qui est des figures masculines du roman, l’auteure leur a aussi donné des rôles symboliques. Pour ce qui est du docteur Charcot qui dirige alors l’hôpital de la Salpêtrière, il est l’incarnation du patriarcat. il contrôle le sort des femmes de l’hôpital sans même les connaître ou les côtoyer. Elles ne sont pour lui que des symptômes et des diagnostics, des objets d’étude. Il ne daigne même pas montrer de respect pour l’infirmière en chef, Geneviève, lorsqu’elle lui parle du cas d’Eugénie qui devrait être liberée puisqu’il n’y a, selon l’infirmière, rien à guérir chez elle. Le docteur lui fait alors comprendre que sa place n’est pas de prendre ce genre de décision, alors qu’elle doit être celle qui connaît le mieux la condition des patientes de Charcot. Il ne semble voir que lui-même et les autres hommes médecins. De plus, le père d’Eugénie prend aussi un rôle important dans la figure de l’homme patriarcale. Il est le chef de la maison et le laisse paraître. Il dicte constamment à Eugénie comment agir selon ce qui est attendu d’une femme. À la table, la conversation ne tourne qu’autour de lui et de son fils Théophile alors qu’il y a trois autres femmes présentes autour de la table avec eux. Au moindre mot qu’Eugénie place, il la réprimande sur ses paroles. Aussi, l’oncle et la tante de Louise incarnent la culture du viol, de l’inceste et de l’hypersexualisation de la femme. L’homme abuse de Louise alors qu’elle débute son adolescence et sa tante la blâme et l’envoie se faire interner après qu’elle ait des crises nerveuses suite à l’incident troublant qu’elle a vécu. Les hommes du roman sont ainsi une bonne représentation de la misogynie et de ce que les femmes ont dû et doivent encore endurer. Ils sont pour le roman ce que les hommes de pouvoir étaient à l’inquisition. Ils sont convaincus de leurs actes puisque toute la société y croit et les a construit pour agir ainsi.

Passages marquants du livre

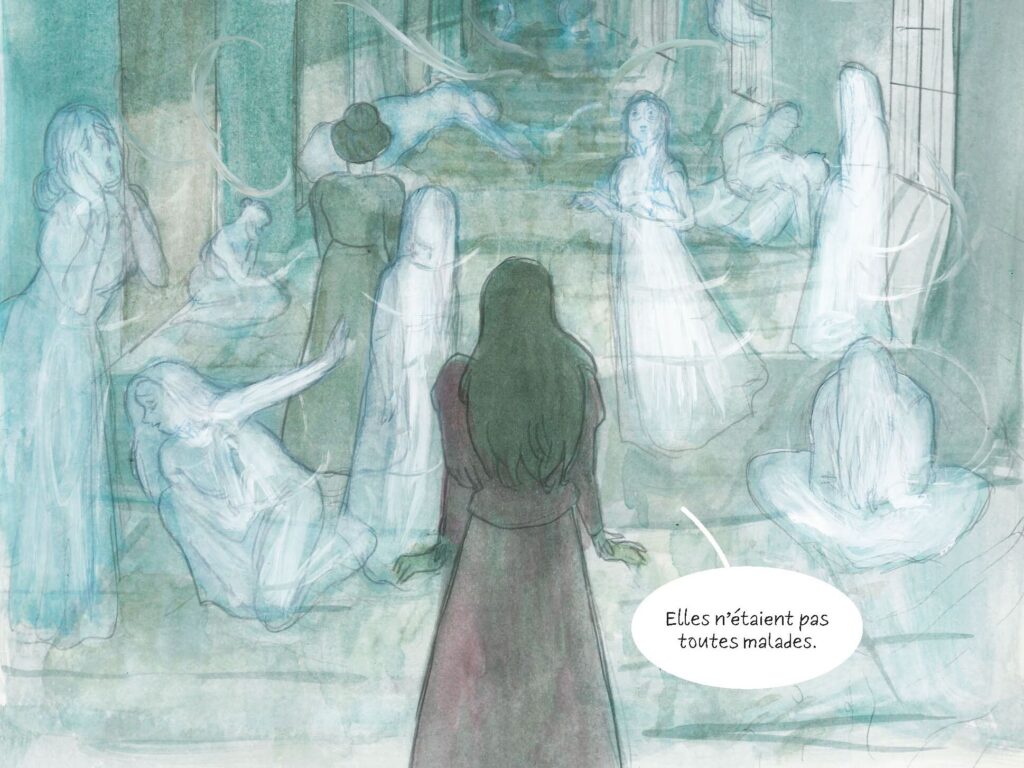

Image de la bande dessinée Le bal des folles

« Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes, elles ne sont pas des femmes qu’on regarde ou qu’on considère, elles ne seront jamais des femmes qu’on désire ou qu’on aime : elles sont des malades. Des folles. Des ratées. »

« Loin d’elle une vie comme celle de sa mère, assise à sa droite – une vie confinée entre les murs d’un appartement bourgeois, une vie soumise aux horaires et aux décisions d’un homme, une vie sans ambition ni passion, une vie sans voir autre chose que son reflet dans le miroir – à supposer qu’elle s’y voie encore -, une vie sans but autre que de faire des enfants, une vie avec pour seule préoccupation de choisir sa toilette du jour. Voilà, c’est tout ce qu’elle ne souhaite pas. Autrement, elle souhaite tout le reste. »

« Les débats sont moins des débats que des discours convenus, des idées apprises par cœur que ces supposés esprits instruits récitent sagement. »

« Les esprits les plus fiers ne veulent pas qu’on vienne les ébranler – surtout pas une femme. Ces hommes-là n’estiment les femmes que lorsque leur plastique est à leur goût. Quant à celles capables de nuire à leur virilité, ils se moquent d’elles, ou mieux encore, s’en débarrassent . »

« Geneviève ne compte plus les hommes qu’elle a vus s’asseoir sur cette chaise : ouvriers, fleuristes, professeurs, pharmaciens, marchands, pères, frères, époux – sans leur initiative, la Salpêtrière ne serait sans doute pas aussi peuplée. Certes, certaines femmes en ont déjà amené d’autres – des belles-mères plus que des mères, parfois des tantes. Mais la majorité des aliénées le furent par les hommes, ceux dont elles portaient le nom. »

« On ne converse pas avec les morts sans que le diable y soit pour quelque chose. Je ne veux pas de cela dans ma maison. A mes yeux, ma fille n’existe plus. »

« Eugénie, dans son habit propre et distingué, un habit de fille de bonne famille, lui fait soudain penser à une sorcière – oui, cette brune aux cheveux longs est exactement ce que devaient être les sorcières d’autrefois: charismatiques et fascinantes d’apparence, vicieuses et dépravées de l’intérieur. »

« Entre l’asile et la prison, on mettait à la Salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer : les malades et les femmes. »

« Ici, j’suis protégée. On est entre femmes. J’tricote des châles pour les filles. J’me sens bien. Non, dehors, plus jamais. Tant qu’les hommes auront une queue, tout l’mal sur cette terre continuera d’exister. »

« Mais la folie des hommes n’est pas comparable à celle des femmes: les hommes l’exercent sur les autres ; les femmes, sur elles-mêmes. »

« Le corps de Louise était étendu sur l’estrade. Elle agitait son bras gauche, criait, appelait au secours, sans qu’aucun homme intervienne, comme si ce désespoir féminin les pétrifiait. »

« -Avant je trouvais ça beau. Maintenant, ça me fait plus rien.

-Trouves-tu encore des choses belles ?

-Je suis pas sûre. Je crois… quand j’pense à ma mère. Je me souviens que j’la trouvais belle, elle. C’est tout.

-Ça suffit.

-Oui. Ça me suffit. »

L’hystérie et la psychanalyse

Tableau D’André Brouillet représentant Charcot dans une leçon clinique avec l’aliénée Blanche Wittman

L’inquisition n’est malheureusement pas la seule période historique où les femmes ont vu leur sort se faire dicter par des hommes ignorants et au pouvoir disproportionné. En effet, parmi ces périodes sombres pour les femmes, le 19e siècle, qui a été marqué par l’arrivée des asiles psychiatriques et avec celle-ci le retour de l’hystérie. Au départ, l’hystérie était caractérisée comme un mouvement imprévisible de l’utérus vagabond dans le corps d’une femme. L’hystérie était alors dans les discours religieux et la sorcellerie au Moyen-Âge. Elle est étudiée scientifiquement pour la première fois par le docteur Charcot. Il réalise que ses crises peuvent être provoquées sous hypnose et donne donc des cours publics à la Salpêtrière pour n’importe quel homme de la société qui voudrait assister à ce phénomène. Freud a été l’élève de Charcot et a poussé l’étude de l’hystérie en y amenant ses théories de l’inconscient et avec elles la psychanalyse. Les explications du diagnostic changent alors et on le nomme comme la conséquence d’un refoulement dans l’inconscient d’un conflit d’un individu (Larousse, s.d.)

Références:

Larousse. (s.d.). Hystérie. Repéré à https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hyst%C3%A9rie/59592

Mas, V. (2019). Le bal des folles. Paris: Albin Michel