⭐️ La médecine autochtone est bien trop peu connue. En effet, c’est l’une des plus anciennes. M’intéressant grandement à ce qui m’entoure, de la richesse de ce que nous avons pas besoin de créé, la vision autochtone sur le soin me fascine. J’ai donc voulu comprendre pourquoi et comment la médecine que les communautés Autochtones ont développée avant nous est mise de côté et est perçue comme « non- fiable» .

Voici donc les plusieurs documents ( vidéos, balados et concerts ) qui m’ont cultivés sur le sujet:

https://mediafilm.ca/sn_uploads/fck/Un_The_dans_la_toundra__Extraits_.pdf

Joséphine Bacon est l’une de mes autrice favorite, chaque vers qu’elle pose me font ressentir un réconfort immédiat, j’ai donc décidé de recueillir un extrait du receuil « Un Thé dans la Toundra » comme exergue.

Isabelle Falardeau, Auteure et praticienne autochtone 📖 avec son livre:

Usages autochtones des plantes médicinales du québec, https://www.lametisse.ca/collection (Sandrine l’a rencontrée) https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2567233

il faudra réactiver ta carte

Alain Cuerrier – ethnobotaniste – balado Kuei! Kwe!🎙️

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/kuei-kwe/segments/entrevue/402488/nature-environnement-plantes-savoir-autochtone

Articles sur les femmes autochtones, savoirs et territoire

Femmes et territoire : démarche d’intégration des savoirs des femmes wȢbanakiiak dans les travaux du Bureau du Ndakina https://api-gestion-ciera.crilcq.org/fichiers/pdfs/CahiersduCIERAno22article4_20230621185514.pdf

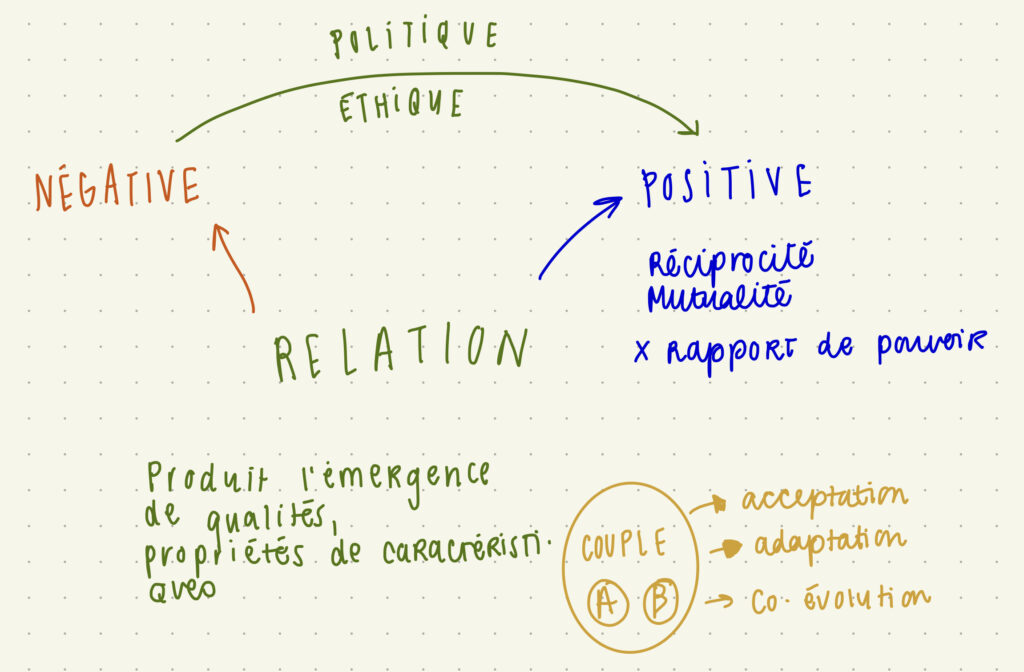

Dans mon enquête, j’ai essayé de comprendre à travers la relation notre réticence! Voici donc les notes de cours que j’avais pris au sujet de la relation quant aux cultures autochtones.

J’ai décidé d’accompagner ma rédaction avec ce concert :

Bonne écoute, bonne lecture!! 🙂

Réflexion finale:

Éthique et Politique

Le lichen me nourrit

La mousse soigne mes larmes,

Je suis l’enfant d’une mère botaniste et d’un père musicien pratiquant d’anciens instruments. Mon éducation a toujours été constituée d’ouverture, et c’est récemment, du haut de mes 19 ans que je découvre petit à petit la richesse des savoirs, qu’ils ont collaboré, à me transmettre.

Ma mère ayant travaillé pendant un bon moment au Jardin botanique de Montréal a développé un intérêt important pour les cultures autochtones, s’immisçant dans un doctorat en éducation relative à l’environnement.

Du côté de mon père, il a récemment créé un spectacle avec son groupe de musique Constantinople, s’illustrant comme un « chemin musical à travers les chants et les musiques autochtones mi’kmaq, Khöömei de Touva, mais surtout à travers la nature et de quelle façon celle-ci nous habite » . (constantinople.ca, 2021 ) Il se fait donc que l’étude des nations autochtones, à travers le monde, a toujours été omniprésente dans ma socialisation.

Je crois que c’est de mon éducation que découle mon intérêt pour l’autonomie à me soigner. Depuis mes 14 ans, je recherche dans ce qui m’entoure, dans ce qui m’est accessible, à me soigner. Évidemment, puisque j’habite en ville, il m’arrive souvent de devoir aller me procurer ces ingrédients en magasin (contre intuitif non?) Pourtant, chaque année, ma famille et moi attendons avec patience la pousse des « pousses de sapin de Beaumier » afin de les récolter avec amour et de les utiliser tout au long de l’année, en tisane ou bien en macérations pour des produits thérapeutiques. C’est grâce aux savoirs autochtones et la médecine que l’on nomme dans notre société occidentale « traditionnelle », que ma famille et moi sommes nourris de ces informations. C’est la perspective de la gratitude et de l’appréciation qui rend ce moment de cueillette si précieux. L’exploitation n’est pas au rendez-vous.

Les propriétés des huiles, des beurres et même des plantes « à cru» me fascinent, et de voir le terme « alternative » prendre place dans notre société quant aux savoirs que les autochtones nous ont légués quant à la médecine naturelle me semble problématique. Je me sens intriguée par l’impasse que l’on traverse dans nos rapports aux savoirs autochtones. Je suis perplexe face à cette réticence qui est vers la médecine autochtone, car elle est de mon point de vue, tellement riche : l’expérimentation de ces savoirs sont les plus anciens, pourquoi donc les remettre en question?

À partir de cette question, j’ai décidé de me concentrer et de me cultiver sur le sujet ci-dessus.

Lors de mon écoute du balado de Kwei! Kwe!, produit par Ohdio ( Radio-Canada ) nommé « L’ethnobotanique, un savoir autochtone », une entrevue avec l’ethnobotaniste Alain Cuerrier, j’ai appris beaucoup de choses. Premièrement, décortiquons ce qu’est l’ethnobotanique. L’ethnobotanique se traduit comme l’étude de la relation entre l’homme avec les plantes. Descartes affirma que l’humain est maître de la nature : il y a là une fermeture complète à l’idée qu’elle est un tout; pourtant l’ethnobotanique est une profession qui existe, et qui cherche à prouver que la relation est belle et bien présente entre l’homme et la nature. Même si l’ethnobotaniste cherchera à mieux comprendre les propriétés des plantes médicinales par le panel des savoirs culturels, il est important de savoir que l’ethnobotanique par dans certains contextes de l’« autre», car c’est un terme issu des blancs. Alain Cuerrier affirme qu’avec 20 ans d’expérience dans l’apprentissage par les communautés autochtones sur les savoirs médicaux et ancestraux que l’ethnobotanique est « la danse de la confiance et du respect ».

L’assimilation que l’on a entreprise dans le passé a de multiples conséquences, toutefois, je m’attarderai aux conséquences qu’elles ont pu avoir sur le savoir médical autochtone. La peur de perdre le savoir chez les communautés autochtones est immense : nous leur avons déjà tout volé. Les inquiétudes face aux « étranger» sont bien présentes et c’est avec raison : nous avons détruit la confiance qu’ils auraient pu avoir.

Les ethnobotaniques acceptées dans les communautés pour apprendre d’eux se doivent d’être «humbles et de ne rien forcer », a témoigné Alain Cuerrier.

De plus en plus le milieu scientifique s’adapte et se décolonise en reconnaissante les savoirs autochtones, car pendant longtemps, ces savoirs étaient non légitimes et étaient vus comme des : « contes» ( il est important de spécifier que dans la plupart des communautés autochtones, le savoir se transmet de façon orale ). Dans les normes scientifiques occidentales, où tout est diagnostiqué et évalué dans un dossier, le fait que les connaissances des savoirs se transmettent oralement peut être perçu comme « difficile à valider ».

La médecine autochtone a historiquement marginalisé et opprimée, ce qui a contribué à sa stigmatisation. Les politiques coloniales et les tentatives d’assimilation ont souvent éradiqué les pratiques médicales autochtones au profit des approches occidentales. D’après moi, la marginalisation des savoirs autochtones a pu contribuer à construire la perception du manque de crédibilité quant à la médecine autochtone.

Je trouve effectivement dommage de constater qu’une certaine peur et réticence surgisse en nous lorsque l’on parle de la médecine autochtone, même si elle est l’une des plus anciennes. D’ailleurs, je m’interrogeais, lors de cette dissertation sur le terme « traditionnel ». Pourquoi et comment le terme « traditionnel » est-il péjoratif dans son interprétation ? Dans notre monde contemporain, avons-nous complètement oublié ce que nous étions et avons découvert auparavant?