Effet de la loi sur les indiens:

- Interdiction de chasser –> famine

- Perte des savoirs ancestraux

Le gouvernement doit alors subvenir aux besoins des communautés

Boucle : le gouvernement appauvrit les communautés autochtones, celles-ci deviennent alors sous la tutelle de l’État, donc celui-ci soit subvenir à ses besoins –> les communautés autochtones sont prisonnières et sont obligées de se retourner vers l’État afin de survivre et de combler leurs besoins vitaux.

Dépendance à l’État

Perte de savoirs ancestraux –> dépossession de leur culture et de leur autodétermination

- Si la chaîne est brisée : désavantageux pour les communautés autochtones

- Si la chaîne persiste : désavantageux également

Continuation de l’assujettissement en gardant ce phénomène de boucle, de cercle vicieux

Institutionnalisation de l’assujettissement des communautés autochtones

Mouvement de résistance politique –> nationalisme (idéologie d’autodétermination)

Nationalisme ou intégrationisme?

Autochtones sont le territoire (esprits indissociable) –> pas de notion de propriété privée

Selon les communautés autochtones, l’être humain ne peut se dissocier de son environnement. Il ne le possède pas

Où est le commun si notre définition n’est pas la même?

Reconnaissance doit comprendre une relation de réciprocité

PROBLÉMATIQUE: Qu’est-ce qui explique que le taux d’itinérance chez les populations autochtones soit beaucoup plus élevé que chez les populations allochtones?

——————————————————————————————————

Tiohtiá:ke – Michel Jean (Analyse du cas de la personnage principale)

«L’itinérance autochtone, relativement marginale avant les années 2000 à Montréal, contrairement aux villes à l’ouest du Québec, s’est développée de façon importante ces dernières années. L’itinérance chez les Autochtones au Canada est trois fois plus importante que chez les Allochtones. Alors qu’ils représentent 3 % de la population canadienne, 10 % de la population itinérante du Canada est composée d’Autochtones. Cette situation est le reflet des conditions vécues par les membres des Premières nations et des Inuits. Celles-ci sont d’ordre économique, social, politique et culturel : inégalités sociales et économiques, exclusion sociale et tutelle politique. Si les Autochtones urbains sont plus à risque que d’autres groupes sociaux de vivre des situations de grande pauvreté et d’itinérance, c’est parce qu’ils sont isolés et marginalisés dans les villes où ils sont amenés à vivre. Ils risquent, en raison de leur origine ethnique, d’être plus directement confrontés au racisme et à l’exclusion sociale.»

«Deux grands traumatismes ont eu des effets dévastateurs chez les peuples autochtones. La colonisation et la législation raciste et punitive de la fin du XIX siècle, dont les pensionnats autochtones sont le symbole le plus fort du génocide culturel de l’État. Leur méfiance envers les Blancs se comprend à la lumière de leur histoire. Il est ainsi fréquent que les personnes itinérantes des Premières nations refusent d’aller vers les refuges de la métropole. Beaucoup d’entre elles ont connu les écoles résidentielles tenues par des religieux blancs. Les grands refuges sont encore empreints d’un certain héritage religieux, ne serait-ce que dans leurs noms. Pour certains, s’adresser à ces refuges, c’est leur demander de retourner vers leurs traumas ou celui de leurs parents. Plusieurs personnes témoignent d’un sentiment de discrimination à leur égard lorsqu’ils fréquentent ces ressources. Cette expérience discriminatoire peut être assimilée à celle vécue au quotidien par les membres des Premières nations et les Inuits.»

«Cela s’expliquerait par le fait que les itinérants autochtones sont hésitants parce qu’ils craignent le racisme systémique

qui existerait dans ce type de centres, avance Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et codirectrice de Résilience Montréal.»

repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2010288/itinerance-autochtone-quebec-montreal-refuge

«L’itinérance chez les personnes autochtones découle du traumatisme historique, de l’oppression, du racisme et de la discrimination. On peut soutenir qu’elle devrait être considérée comme une conséquence de la colonisation et de l’exploitation qui a résulté de la conquête de l’Amérique du Nord par l’Europe.»

«En réalité, des recherches réalisées par Belanger et al (2013) ont conclu qu’une personne autochtone sur 15 vivant dans les centres urbains est itinérante, contre une sur 128 pour la population générale. Cela signifie que les personnes autochtones qui vivent dans les villes sont huit fois plus susceptibles de devenir itinérantes.»

«Les conditions de logement dans les réserves et dans les communautés de Métis et d’Inuits sont souvent insalubres, ce qui a poussé certains chercheurs et activistes des questions autochtones à déclarer que la vie dans les logements dans les réserves devrait également être considérée comme une forme d’itinérance.»

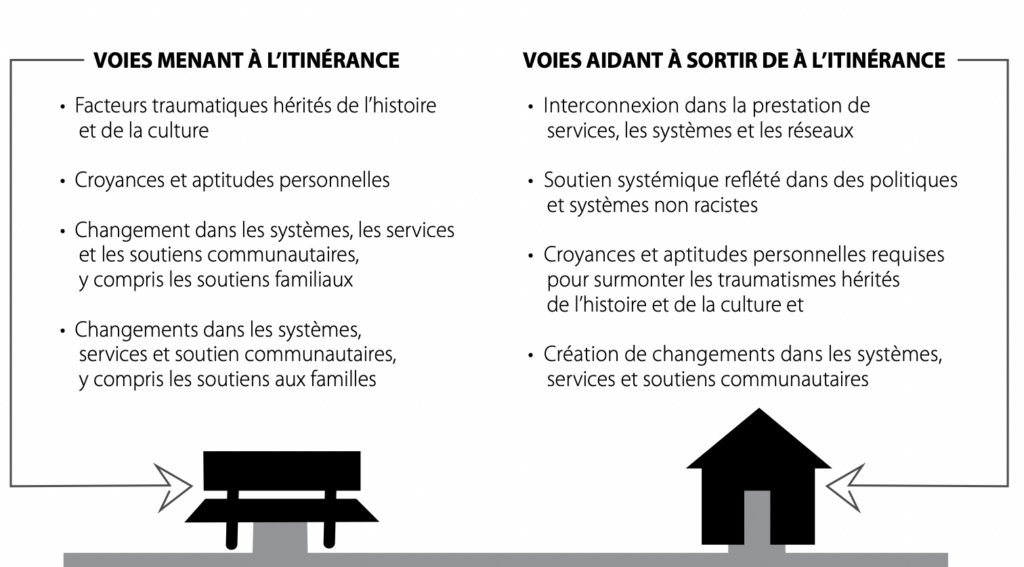

«Des abus et des traumatismes importants sont survenus dans le cadre des pensionnats qui ont servi à héberger et à éduquer les enfants autochtones. En outre, la razzia des années 1960, pendant laquelle on a pris les enfants autochtones pour les placer dans des familles blanches dans le cadre du système de protection de l’enfance, a engendré des familles et des ménages instables. De nombreuses difficultés personnelles (y compris des dysfonctionnements familiaux, l’abus de substances, la dépendance, les problèmes de santé et la violence communautaire) auxquelles font face les personnes autochtones et qui contribuent à l’itinérance peuvent être directement reliées à différents types de traumatismes historiques. Les problèmes structurels peuvent comprendre la transition des réserves à la vie dans les villes, le racisme, la discrimination par les propriétaires de biens immobiliers, le faible taux d’études et d’emploi.»

«Le traumatisme historique, selon l’approche développée par Brave Heart, se

définit comme un produit de la colonisation avec un grand C; une blessure

émotionnelle et psychologique ressentie et transmise de génération en génération,

laquelle résulte d’un ensemble de violences et de tragédies subies collectivement. La constellation de maux contemporains découlant du traumatisme vécu par ces peuples se nomme la « réponse au traumatisme historique ».

«La RTH, (réponse au traumatisme historique) inclut la dépression, les comportements autodestructeurs, les pensées et gestes

suicidaires, l’anxiété, la faible estime de soi, la rage, la difficulté à exprimer et

reconnaître ses émotions ainsi que la toxicomanie comme stratégie d’automédication en vue d’éviter la douleur»

«La démarche était continue et sanctionnée par les institutions étatiques : pratiquer les traditions spirituelles devint illégal, chasser hors des réserves aussi, les enfants ont été enlevés aux mains des parents et placés de force dans des pensionnats qui détruisaient les systèmes de parenté et interdisaient les

langues autochtones pendant plus de 100 ans, etc. Mais ce n’est pas tout. Les Indiens d’Amérique n’avaient pas de lieux où retourner ou immigrer après la Conquête ; tous ont dû s’installer ou ont été relocalisés sans leur consentement à plusieurs reprises (parfois très loin de leurs territoires traditionnels), dans des lieux jugés sans valeur aux yeux des colons (terres non cultivables, loin des cours d’eau)»

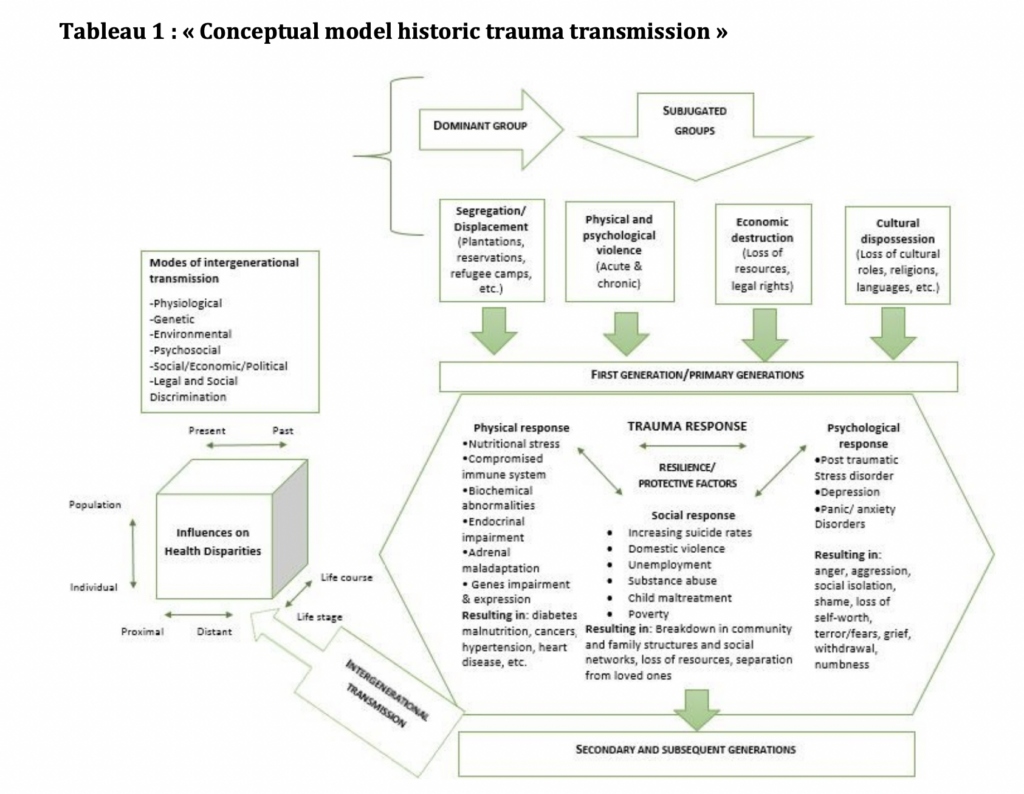

«Selon cette approche, le TH fonctionne comme suit. Une ou plusieurs générations « primaires » vivent la subjugation par la ségrégation et le déplacement territorial, la violence physique et psychologique, la destruction économique et la dépossession culturelle. C’est le traumatisme de masse. En réponse à ce traumatisme de masse, les personnes appartenant à ces générations développent un ensemble de conditions sur les plans physique, social et psychologique, conceptualisé sous l’appellation « réponse traumatique ».

«Les générations secondaires, celles n’ayant pas connu le traumatisme de masse, naissent dans un contexte socioéconomique considérablement transformé par le TH. C’est là où la question de la transmission intervient. Selon Sotero, les modes de transmission sont multiples : physiologiques, génétiques, environnementaux, psychosociaux, par la voie des systèmes sociaux, économiques et politiques ainsi que par la discrimination légale ou sociale. Ultimement, ces modes de transmission assurent une survivance des effets du TH pour les générations subséquentes. Les écarts en santé observés entre les populations autochtones et les populations non autochtones sont donc un produit de la trajectoire de précarisation d’une personne porteuse d’un héritage biologique, cognitif et génétique ; héritage aussi incarné dans le contexte historique, économique, politique, légal et social dans lequel cette personne évolue.»

«L’itinérance décrit la situation d’un individu ou d’une famille qui n’a pas de logement stable, permanent et adéquat, ou qui n’a pas de possibilité ou la capacité immédiate de s’en procurer un. C’est le résultat d’obstacles systémiques et sociétaux, d’un manque de logements abordables et adéquats, et/ou de défis financiers, mentaux, cognitifs, de comportement ou physiques qu’éprouvent l’individu ou la famille, et de racisme et de discrimination. La plupart des gens ne choisissent pas d’être sans-abri et l’expérience est généralement négative, stressante et pénible»

«Menzies (2008) fait valoir que les Autochtones du Canada ont été dépossédés de leur expérience de « chez-soi » par des politiques sociales comme la Loi sur les Indiens, les pensionnats indiens et la législation sur la protection de l’enfance. L’impact de ces politiques continue à se faire sentir dans la vie des Autochtones sans abri qui ressentent généralement une rupture profonde avec leur culture et la société. Des entrevues avec des hommes autochtones sans abri à Toronto ont montré à Menzies (2010) que les perturbations familiales pendant l’enfance (dont la violence, l’abus d’alcool et de drogues ou la pauvreté), le placement dans des foyers non-autochtones d’accueil ou d’adoption ou dans des foyers de groupe et la rupture avec leur communauté et leur culture qui en découle, ont eu des conséquences dévastatrices sur des générations d’Autochtones. Cela l’amène à suggérer que ces hommes étaient sans domicile (c’est-à-dire qu’on pouvait les considérer comme itinérants) dès leur plus tendre enfance.»

«Une étude faite au Saskatchewan montre que les sans-abri autochtones migrent vers les réserves parce que leur revenu est insuffisant, qu’ils ont perdu leur logement ou pour échapper à des relations interpersonnelles destructrices dans la ville. Les gens quittent les réserves pour fuir des conflits familiaux ou la violence conjugale, pour poursuivre leur éducation ou trouver du travail hors réserve, ou pour entrer dans un établissement de soins ou un service correctionnel»

«L’itinérance devrait être vue comme le symptôme de souffrances sociales causées par des insuffisances sociétales et plus spécialement dans le cas des Autochtones, par la continuation d’une oppression aux racines historiques.»

Reportage de Radio-Canada très intéressant sur la condition féminine et autochtone dans la rue

https://youtu.be/52LkXVG8b3A?si=6LSeh4TIx8Q_tgFe

10% de la population itinérante à Montréal est autochtone alors que les premières nations représentent en tout 0,6% de la population montréalaise

https://youtu.be/-aPETpXLHuo?si=AtKzsj8k1HcCztXG

Reportage extrêmement pertinent!

https://youtu.be/4ZtXbf8mV6s?si=nTgnu9tzPlG7TOYc

Plusieurs personnes issues des nations autochtones se rendent à Montréal afin d’obtenir des soins de santé appropriés, car ceux-ci ne sont pas souvent disponibles dans les régions du Grand Nord. Malheureusement,

déracinés culturellement, milieu hostile

avion payé pour les soins de santé (état paye)

- meilleure vie à Montréal? –> marginalisés

Merci pour les statistiques et le résumé incroyable : https://www.mmfim.ca/wp-content/uploads/2016/12/AM.Turcotte-Itinerance-autochtones-Qc.pdf