Les femmes natives et vulnérables:

Le site web de Statistique Canada s’est investit dans la propagation d’information sur la victimisation des autochtones. La victimisation signifie que les natifs sont prônés à être des cibles de violence. La source de cette dernière implique un traumatisme intergénérationnel duquel les peuples natifs souffrent. La victimisation affecte principalement les femmes et les enfants. Cependant, les femmes aux foyer sont notamment plus susceptibles de subir de la violence dite conjugale comparée aux hommes. Un article de Radio-Canada décrète que la marginalisation et le racisme institutionnel en sont la raison. Cette photo en provenance d’un article de Radio-Canada représente une femme avec une main rouge sur la bouche symbolisant la solidarité des femmes autochtones disparues ou assassinées.

En 2020, la pandémie était un contexte propice à l’isolation des femmes autochtones concernant leurs problèmes conjugales. Selon Radio-Canada, une deuxième pandémie se déroulait en même temps que celle de la COVID-19. C’était celle de la pandémie de l’ombre ou le trois quarts des femmes autochtones auraient reporté une augmentation de la violence conjugale.

L’équipe de Santé des Autochtones de l’Institut national de santé publique du Québec stipule que la violence conjugale est plus grave chez les femmes natives que chez celles qui ne le sont pas. Il est donc vrai qu’elles en sont plus vulnérables. L’équipe encourage la distribution concernant cette forme de violence de manière holistique. Autrement dit, cette violence devrait être représentée en général peu importe s’il s’agit d’un enfant d’un homme ou autres, car elle est surreprésentée chez le sexe féminin autochtone.

La violence envers les hommes autochtones n’est non plus négligeable. Cependant, ils préfèrent garder le silence par crainte d’être jugés. Ces jugements sont variés, mais l’un d’entre eux est d’être considéré moins viril. Par exemple, s’ils sont victimes de violences dans leur couple, ils préfèrent rester dans le silence.

La violence policière:

La violence policière affecte les autochtones et c’est le cas d’un homme nommé Sean Kudluk. Deux policiers, Dulac et Paiement, ont arrêté un homme, kudluk, sous l’influence de l’alcool. Il accuse le policier Dulac de lui avoir donné deux coups de pied et de lui avoir pointé une arme à feu. Le juge du procès a uniquement pris en compte la menace au pistolet, car selon lui les allégations de Kudluk lui paraissaient peu crédibles. Pour le policier Paiement, les actions de Dulac découlaient du racisme. Cette histoire est l’une des 17 autres responsables du soulèvement de plusieurs autochtones ayant commencé à se révolter.

Vidéo d’une minute sur des dénonciations autochtones contenant 213 plaintes et 17 accusations contre la police :

https://www.ledevoir.com/societe/591020/denonciations-autochtones-215-plaintes-17-policiers-accuses

La violence policière frappe de nouveau et cette fois-ci les policiers sont accusés de voies de fait par monsieur Kenneth Larivière. Il raconte l’histoire aux autochtones dans la crainte des répercussions de cette action. Larivière le fait dans l’espoir d’unir les natifs à se soulever contre la violence qu’ils subissent. Il a été victime de violence verbale et d’une brusque arrestation.

Des graphiques de victimisation avec violence:

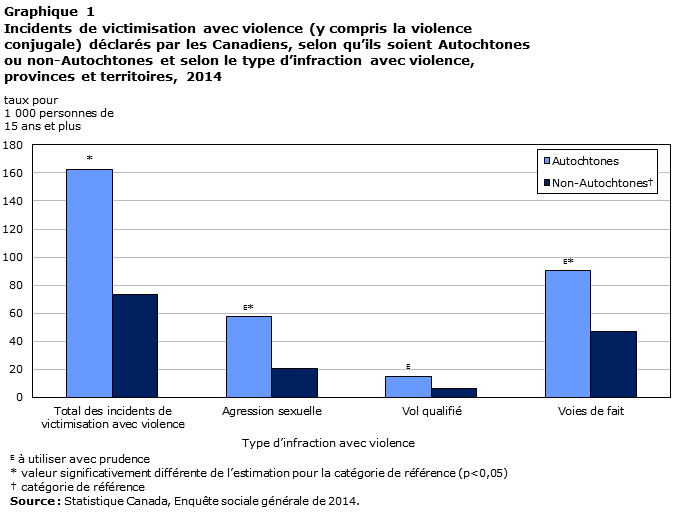

Le graphique qui suit présente visuellement et avec des chiffres la grande disparité en lien avec la violence des autochtones et de ceux qui ne le sont pas. Il est évident ici que les autochtones sont largement plus disposés à être victimes de plusieurs types de violence.

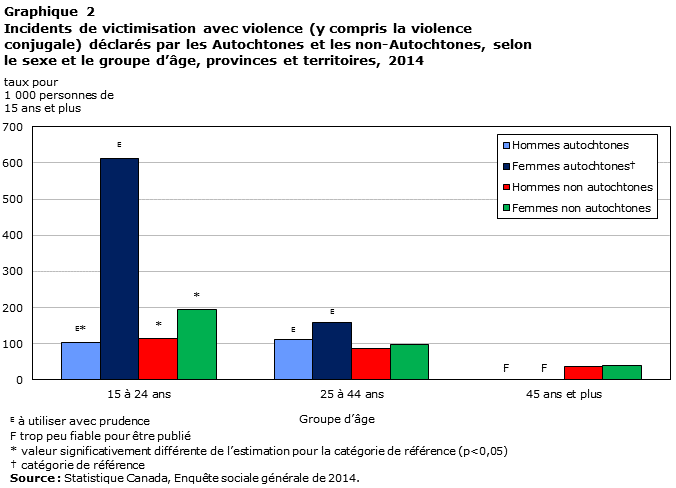

Ce deuxième graphique créé par Statistique Canada prouve la vulnérabilité qu’ont les femmes autochtones dans un contexte social. L’âge est important à considérer, car elle indique que la violence subite par les natifs est à son apogée lorsqu’ils sont jeunes.

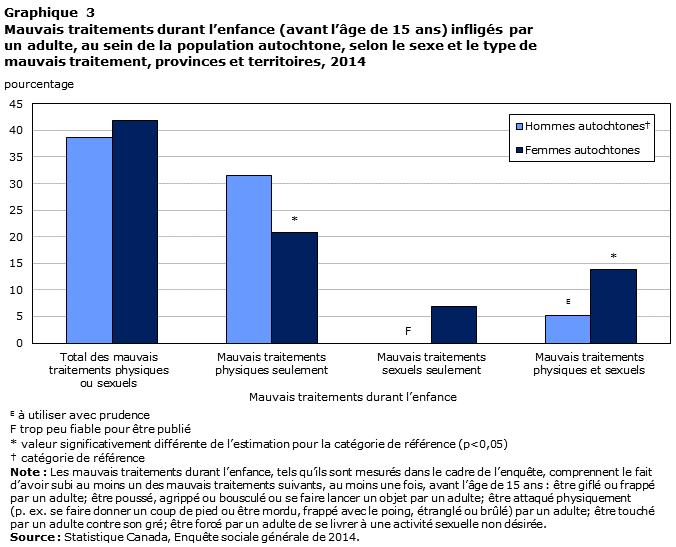

Ce dernier graphique explique que les enfants autochtones ne sont pas à l’abri de la maltraitance que peuvent subir les adultes, ce qui est malheureux. De plus, non seulement, ils peuvent subir de la violence, mais aussi de la négligence qui est très souvent reportée.

.

Le délai de réaction de la police:

Les autorités agissent moins rapidement en situation dangereuse lorsque les natifs sont en contextes. Par exemple, une dame a retrouvé sa fille longtemps après avoir fait appel aux systèmes de justice pour la retrouver en 2011. Sa fille a eu le temps pendant ce temps d’être enlevé, agressée et violentée alors que la majorité aurait pu être évitée. La seule excuse ayant poussé les autorités à repousser les recherches était que la fille de la dame avait probablement fugué. Il y a là une baisse de confiance des autochtones envers le système juridique de leur entourage. Les policiers ont un mépris envers les plaintes déposées contre eux de la part des autochtones. Diverses histoires similaires circulent dans les communautés natives où les autorités seraient même responsables de la disparition de fille native augmentant encore leur mise en garde.

Sortir de la victimisation :

L’art est un moyen incontesté de faire face à la victimisation. Tout comme le hip-hop, elle permet de faire passer un message par la voie émotionnel afin de ne pas susciter de mépris de la part du peuple colonisateur. L’autochtone de la bande Cri, Kent Monkman, a peint en 2017 un tableau représentant l’enlèvement d’enfant directement aux Premières Nations pour les influencés à leurs modes de vie. L’art est un atout contribuant à la décolonisation et à trouver un chemin vers l’autochtonisation.

Le vandalisme est aussi une façon utilisée par les autochtones pour se faire entendre. Plusieurs membres des Premières Nations n’approuvent pas cette méthode. L’évènement de la photo ci-dessous montre le déboulonnement et la destruction d’une statue de John A. Macdonald.

Définition:

Disparité : Manque d’égalité. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/disparit%C3%A9/25926

Victimisation : C’est le fait de transformer quelqu’un ou un groupe de personnes en victime. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/victimisation

Assimilation : L’intégration forcée ou non de deux peuples dans le contexte de cette recherche. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/assimilation/5836

Assujettissement : Une soumission https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/assujettissement/5909

Sentiment de responsabilité envers les communautés autochtones : Répondre à ses actes et en supportant les conséquences. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9