On apprécie tous l’art sous ses plusieurs formes différentes telles que la musique, le dessin et le spectacle, pour n’en nommer que quelques-unes. Bien qu’on puisse voir les arts comme quelque chose de superficiel, de juste beau et avec comme seul but de plaire à l’œil ou aux oreilles, ils ont en fait une fonction. Pour beaucoup d’artistes, l’art est un outil d’expression.

Si l’art peut être un moyen de véhiculer sa tristesse ou sa joie, il peut aussi être un moyen de résistance politique.

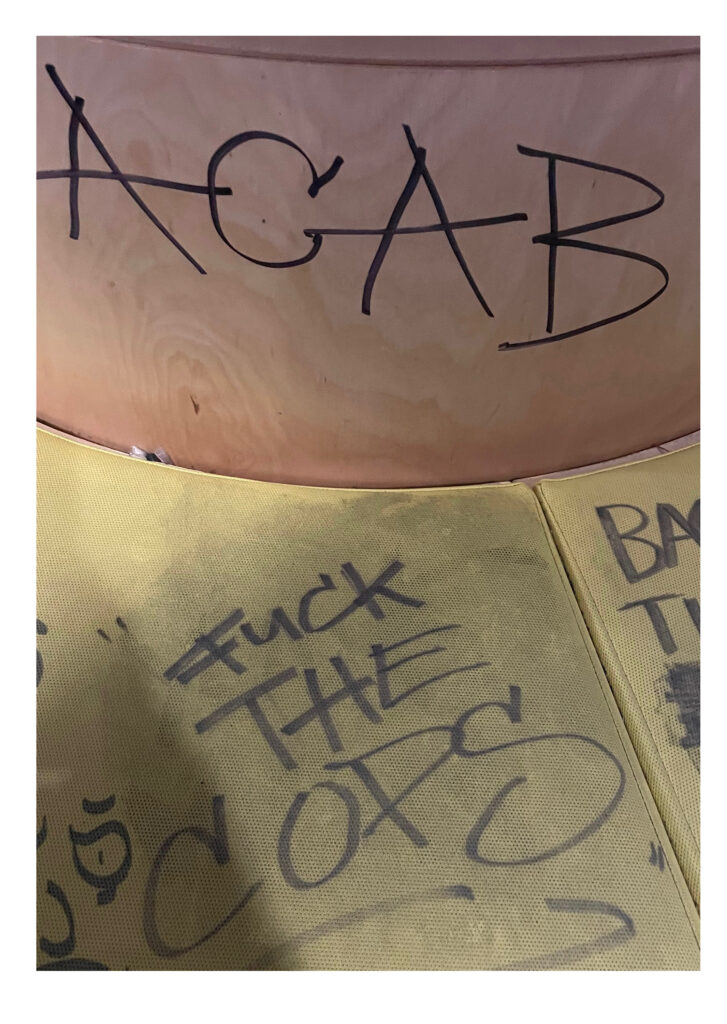

Les graffitis en sont un bon exemple.

Sur ce graffiti que j’ai photographié à l’Exode, on a un très bon exemple de résistance politique, d’une critique du pouvoir. Le slogan « ACAB », raccourci de All Cops Are Bastards, vient explicitement critiquer le corps policier, qui est un grand symbole de pouvoir et d’autorité. Le graffiti qui se trouve juste au-dessous et qui lit « Fuck the cops » vient rappeler le même message, mais a aussi une ressemblance flagrante au fameux titre de NWA « Fuck tha Police ». Bien que le slogan « ACAB » soit né lors de la grève des mineurs britanniques, si aujourd’hui on le voit autant arborer les murs, c’est principalement à cause de la mort de George Floyd en 2020 aux mains d’un policier qui voyait la couleur de peau noire du défunt comme motif de le tuer. Cette ignominie absolue venant du policier a mené à une vague de mobilisation mondiale qui a popularisé le terme à nouveau. Une analogie peut être facilement établie avec la chanson mentionnée plus tôt, « Fuck tha Police ». Les premières paroles sont assez poignantes et explicites :

« Fuck the police comin’ straight from the underground

A Young nigga got it bad ’cause I’m brown”

On comprend rapidement que, comme dans le cas de George Floyd, les membres du groupe NWA, se sont vus persécutés par la police en raison de la couleur de leur peau.

À travers leur musique, de genre Hip Hop, ils vont venir directement critiquer le pouvoir, comme plusieurs autres artistes afro-américains de l’époque.

Le Hip Hop est donc, à l’époque, un mécanisme de résistance politique, une façon pour un peuple dominé et dont les droits sont réprimés de se faire entendre.

Avec la place qu’ils avaient dans la société, le seul moyen de dénoncer l’État pour les afro-américains était de masquer leur critique dans leur musique.

Ce qui définit le Hip Hop ce sont donc les tensions; celles que tant d’artistes essaient de dénoncer. Celles marquées par le libéralisme et le communautarisme, donc le public et le privé, l’individu et le social, la conviction que les communautés sont nécessaires afin d’exister et qu’il faut les préserver elles ainsi que les traditions qui en découle, alors que la société mise sur les droits individuels et dans la réussite à travers le domaine privé.

Plus tôt, j’ai mis l’accent sur les afro-américains, mais la réalité est la même ici au Québec et à Montréal notamment, ce qu’on appelle la Montréalité. Dans un contexte comme celui étudié en classe, je vois la Montréalité comme le fait de reconnaitre qu’il y a la « street » ici; la criminalité, la vente de drogue, la violence, la rivalité entre certains quartiers. Bien que ce ne soit pas le cas dans tous les quartiers, ça reste une réalité que beaucoup, majoritairement de minorités visibles, vivent, soit la Montréalité.

Montréal est marquée par une grande diaspora haïtienne et le taux d’immigration élevé du Québec fait que plusieurs personnes ayant la peau noire vivent ici et comme ils partent à zéro et ne se voient pas offerts les mêmes opportunités que les blancs en raison du racisme ancré dans la société, beaucoup n’ont pas le choix de se tourner vers le crime. Les artistes ayant immigré ici se tournent beaucoup vers le Hip Hop pour évoquer cette problématique et on compte beaucoup de rappeurs au Québec. Pourtant, c’est surtout les rappeurs Québécois, qui s’éloignent du but et de l’essence première du Hip Hop, qui font parler d’eux. Il suffit d’écrire « Rappeurs québécois » sur un moteur de recherche pour le voir, les premiers noms qui sortent sont Loud, FouKi et Koriass, tous les trois d’origine québécoise. Ils n’ont évidemment pas connu la même réalité que les communautés noires d’ici, celle qui est à l’origine du Hip Hop. Les rappeurs qui font preuve de résistance politique sont donc moins souvent mis de l’avant dans les médias, chose qui ne surprend pas quand on a un premier ministre qui nie le racisme systémique dans la province.

Faisons un retour aux États-Unis, ainsi que dans le passé afin de voir dans quelles conditions le Hip Hop a émergé.

Il est toujours question d’une opposition entre le libéralisme et le communautarisme ainsi que de fortes inégalités entre les peuples afro-américains et latino-américains et les blancs. Des militants contre ces inégalités font donc la promotion de plusieurs mouvements.

D’un côté, Martin Luther King prône l’intégrationnisme; l’intégration sociale et les droits pour tous indépendamment de leur race, cause pour laquelle il lutte de façon non-violente. De l’autre : Malcom X, qui fait la promotion du nationalisme noir, l’émancipation et l’autonomie des afro-américains par le biais de la violence et, selon lui, la seule manière pour les afro-américains de se sortir de cette inégalité qu’ils avaient par rapport aux blancs. Bien que les approches des deux étaient différentes, ils voulaient tous les deux la même chose; la justice et l’égalité. Leur militantisme a donc mené à une vague de résistance politique.

Le Hip Hop découle fortement de cela.

Le mythe fondateur du Hip Hop nait en 1977, toujours aux États-Unis, mais plus précisément dans le Bronx. Le Bronx, majoritairement peuplé par des afro-américains est à son plus bas; incendies, criminalité et, le 13 juillet 1977, totalement plongé dans le noir. Les habitants profitent de cette occasion pour voler les magasins et beaucoup en ressortent avec de l’équipement de musique. Il aura fallu ça pour fonder le Hip Hop. Le militantisme concernant les inégalités raciales ainsi que la possibilité pour plusieurs de faire de la musique a permis à beaucoup de dénoncer l’État et le pouvoir selon leur réalité et ce, à travers l’art de la musique. On connait ainsi le Hip Hop. Dans la musique, ils trouvaient la liberté et la voix qu’il ne leur était pas offertes, considérant la couleur de leur peau.

Là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance, alors le rapport dominant/dominés joue aussi un grand rôle dans le Hip Hop -> Les dominants (blancs) et les dominés (afro-américains)

S’il n’était pas de la hiérarchisation du pouvoir, le Hip Hop ne serait pas et ça va de soi. Mais en tant que femme, je ne peux m’empêcher de penser à la place des femmes noires dans cette histoire.

| Dominants | Dominés |

| Blancs | Noirs |

| Hommes | Femmes |

Une femme noire serait donc, en plus d’être déjà assujettie à l’homme, dominée par les blancs et serait donc la victime de deux formes d’oppression.

Malgré cette réalité, beaucoup de femmes ont parvenu à s’imposer dans le Hip Hop, bien que ce soit un milieu majoritairement masculin. Un nom qui me vient en tête est Beyoncé. Il peut être contesté qu’elle soit une artiste Hip Hop, puisque la majeure partie de sa discographie est du genre Pop ou R&B, mais elle a définitivement exploré le Hip Hop, notamment dans son album Lemonade. Icône de la musique et à l’origine de l’hymne féministe « Run the World (Girls) », elle a souvent fait critique du pouvoir, ce qui vient rejoindre l’essence du Hip Hop. Elle l’a fait dans des chansons Pop, mais aussi dans des chansons du genre Hip Hop et c’est sur quoi j’aimerais me pencher lors de ma rédaction; comment Beyoncé, à travers son hit « Formation » et autant dans les paroles que le vidéoclip, vient faire une critique du pouvoir à l’égard des femmes noires et comment elle vient ainsi s’inscrire dans la sphère du Hip Hop et ses valeurs originelles.