L’imaginaire collectif contribue grandement aux perceptions et aux idées véhiculées dans notre société. En effet, il est fascinant de constater que la fiction peut détenir ce pouvoir sur les individus. C’est en grande partie la faute d’histoires réalisées par les membres du clergé que nous avons assisté à une inquisition de femmes et une chasse des sorcières. Malgré qu’il semble facile de remettre en question l’existence de la magie et des vols nocturnes, des femmes se sont vues victimes de violence basée sur des images véhiculées dans des fictions . Ces évènements démontrent que même les médias à travers lesquels l’imaginaire s’articulent ont des effets sur les sentiments, les actions et la connaissance objective de la réalité. Il est donc pertinent de poser un regard critique sur notre imaginaire collectif et de l’interpréter afin de pouvoir reconnaitre ces mécanismes dans la culture populaire qui affecte la figure de la femmes aujourd’hui.

La démonisation de l’hyperféminité

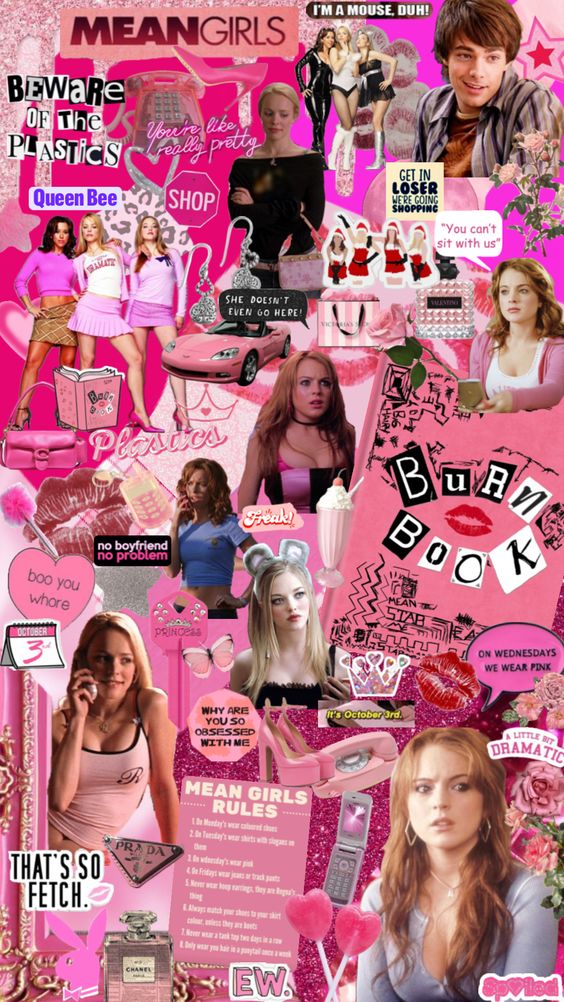

L’hyperféminité est définie comme une représentation accentuée des caractéristiques féminines stéréotypées. Celle-ci est fréquemment diabolisée dans le cinéma à travers plusieurs films destiné à un public majoritairement composé de jeunes filles. En associant les intérêts, les comportements et l’apparence stéréotypiquement féminins à la faiblesse, à la superficialité, à la manipulation et à la malveillance, on teinte l’image de la femme dans notre imaginaire collectif. Bref, la démonisation de l’hyperféminité dans les films n’est pas le résultat de choix artistiques, mais bien le reflet de la misogynie intériorisée de notre société.

Dans notre société, il est courant d’associer la couleur rose aux filles et le bleu aux garçons. Cette convention, apparemment anodine, révèle en réalité la pression sociale exercée sur les jeunes enfants pour qu’ils se conforment aux normes de genre traditionnelles. Lorsque nous nous aventurons dans un magasin de jouets, il est difficile de ne pas remarquer que les rayons sont souvent divisés en « pour filles » et « pour garçons ». Les étiquettes « pour filles » sont souvent synonymes de rose, de poupées, de maquillage et de jouets ménagers miniatures, tandis que les jouets « pour garçons » sont associés au bleu, aux voitures, aux hélicoptères et aux super-héros. Cette stratégie de marketing non seulement renforce les stéréotypes de genre, mais elle exerce également une pression sur les jeunes filles pour qu’elles se conforment à ces normes préétablies.

Cependant, cette pression ne se limite pas seulement à la sphère des jouets. Elle s’étend également aux vêtements, à la mode et même à la manière dont les jeunes filles sont censées se comporter. Les médias et la culture populaire ont perpétué le cliché de la « fille ultra féminine » souvent représentée comme superficielle, obsédée par l’apparence et parfois même médisante. Cette image, bien qu’elle ne corresponde pas à la réalité de toutes les filles féminines, a conduit à la méfiance envers les personnes qui choisissent d’exprimer leur féminité de manière plus évidente.

Résultats:

Le phénomène « Not Like the Other Girls » (Pas comme les autres filles) est une tendance qui se manifeste souvent chez les filles et jeunes femmes. Il se caractérise par une volonté de se démarquer des autres filles en rejetant les intérêts, les goûts, les comportements stéréotypes associés à leur propre genre. En effet, par l’entremise des médias les filles se voit réduite aux stéréotypes véhiculés dans notre société et associé à la faiblesse, à la superficialité, à la manipulation et à la malveillance. Bien souvent elles cherchent à se distinguer de ceux-ci, elle souhaite annoncer haut et fort qu’elle ne sont pas comme toute les autres filles qui aiment le rose et qui sont superficielles! Tout comme les films de notre adolescence, les images partagées en masse cherche à renforcer une perception négative de la femme qui s’exprime à travers des activités typiquement féminines. Il s’agit d’également d’une réponse à la représentation fréquente des femmes ultra féminines dans les films.

En tant que féministe qui se présente de façon féminine, c’est aberrant de voir comment certaines personnes supposent automatiquement que s’habiller de manière féminine équivaut à rechercher la validation masculine. Pour moi, ma féminité me permet d’exprimer ma fierté d’être une femme. La féminité ne diminue en rien la force, l’intelligence ou l’indépendance d’une femme. Nous devons donner aux femmes les moyens de s’exprimer d’une manière qui leur semble authentique. Laissez les femmes vivre et célébrer leur individualité, et ce que ce soit à travers leur apparence, leurs intérêts ou leurs choix.

L’évolution de Barbie et de la Femme

Barbie est une représentation d’une femme qui est à la fois ultra féminine et qui est également intelligente et indépendante. Depuis sa création, la poupée a incarné une multitude de rôles et de carrières, allant au-delà des stéréotypes de genre traditionnels. Son évolution reflète les changements au niveau de la perception de la femme, de leur rôle dans la société, ainsi que dans les luttes féministes.

L’évolution de Barbie, de son rôle initial en tant que poupée mannequin vers une poupée qui incarne une multitude de carrières et d’activités, illustre l’émancipation des femmes dans la société. Effectivement, au fur et à mesure que les femmes ont gagné en autonomie, Barbie a lancé l’image que les femmes peuvent être polyvalentes et accomplies dans différents domaines. De plus, la diversification de Barbie pour représenter une variété de teints de peau, de types de corps et d’origines ethniques illustre bien le mouvement vers une société plus inclusive. Nous pouvons constater que la poupée Barbie est à la fois un reflet de cette évolution et un moteur de changement.

En conclusion, elle est bien plus qu’un simple jouet, représentant à la fois l’aspiration à la féminité idéalisée et un modèle de polyvalence et d’émancipation. Cependant, sous sa plastique irréprochable et sa garde-robe infinie se cache un paradoxe complexe qui suscite beaucoup de débats. Barbie, en tant que symbole de la femme moderne, incarne à la fois des valeurs féministes et des stéréotypes de genre tenaces. Cette dualité me mène à poser la question suivante: Est ce que ce paradoxe exerce une pression sur les femmes d’aujourd’hui?