Nous visiterons l’histoire du peuple autochtone, le contexte émergent des tensions et une étude de cas d’actualité pour mieux comprendre les relations que nous alimentons depuis l’époque colonisatrice.

Les origines et principaux fondements des croyances autochtones au Québec

Les diverses communautés vivant au Canada et leur mode de vie

Les principales tensions entre les colonisateurs et les colonisés (néolibéral vs universalisme)

Le cas horrifique des pensionnats autochtones du Québec; une découverte macabres

Au Canada, le terme peuples autochtones fait référence aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Ces peuples sont les premiers habitants de la terre qui est maintenant le Canada. Lors du recensement de 2016 mené par Statistique Canada, plus de 1,6 million de personnes au Canada ont déclaré s’identifier en tant qu’Autochtones, ce qui représente 4,9 % de la population nationale. Gravement menacés, et dans certains cas anéantis, par les forces coloniales, la culture, la langue et les systèmes sociaux des Autochtones n’en ont pas moins façonné le développement du Canada, et ils continuent de s’épanouir et de prospérer malgré une extrême adversité.

Qui sont les peuples autochtones du Canada?

Au Canada, il existe trois catégories de peuples autochtones : les Inuits, les Métis et les Premières Nations. Les Inuits habitent principalement dans les régions nordiques du Canada. Leur patrie, connue sous le nom d’Inuit Nunangat, inclut une grande partie des terres, de l’eau et de la glace de la région arctique. Les Métis sont d’ascendance mixte européenne et autochtone, et ils vivent principalement dans les provinces des Prairies et en Ontario, mais également dans d’autres régions du pays. Les peuples des Premières Nations sont les premiers habitants de la terre qui est maintenant le Canada, et ils occupent souvent les territoires au sud de l’Arctique.

La Loi sur les Indiens, la principale loi par laquelle le gouvernement fédéral gère une variété de questions concernant les affaires autochtones, crée une division supplémentaire en séparant les peuples autochtones en deux catégories : les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits (voir aussi Statut d’Indien). Les Indiens inscrits sont des personnes qui sont inscrites au Registre des Indiens et qui ont des cartes d’identité (appelées cartes de statut) qui contiennent des renseignements sur leur identité, leur bande, et leur numéro d’inscription (voir aussi Indien).

Tous les peuples autochtones du Canada sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui consacre les droits des autochtones. Les ministères du gouvernement fédéral qui sont responsables des affaires des peuples autochtones sont : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, et Services aux Autochtones Canada.

Plusieurs nations autochtones ont signé des traités avec la Couronne. Ces ententes ont permis l’utilisation de terres autochtones en échange de paiements annuels et/ou d’autres avantages. Les traités forment la base constitutionnelle et morale de l’alliance entre les peuples autochtones et le Canada. https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1S1CTDf-I0HyRwik5NAlaXU1lc00z2znV

Histoire

Les peuples autochtones sont au Canada depuis des temps immémoriaux. Ils ont formé des systèmes sociaux, politiques, économiques et culturels complexes bien avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord.

Avec la colonisation par les Blancs, les modes de vie traditionnels autochtones ont été transformés à jamais. Les politiques et pratiques coloniales, comme la Loi sur les Indiens, le système de laissez-passer, les réserves et les pensionnats indiens, ont cherché à contrôler et à assimiler les peuples autochtones. Ils ont eu des impacts historiques et continus sur des générations de peuples autochtones.

De telles pratiques et politiques, combinées au racisme, aux actes de ségrégation, à la perte de terres et à l’accès réduit ou inégal aux ressources alimentaires et aux services publics, ont eu des conséquences dévastatrices sur la santé et le bien-être socio-économique des peuples autochtones (voir aussi Condition sociale des Autochtones au Canada et Autochtones : conditions économiques).

Les rapports finaux de la Commission de vérité et réconciliation, et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées démontrent le travail continu pour la réconciliation.

Données démographiques

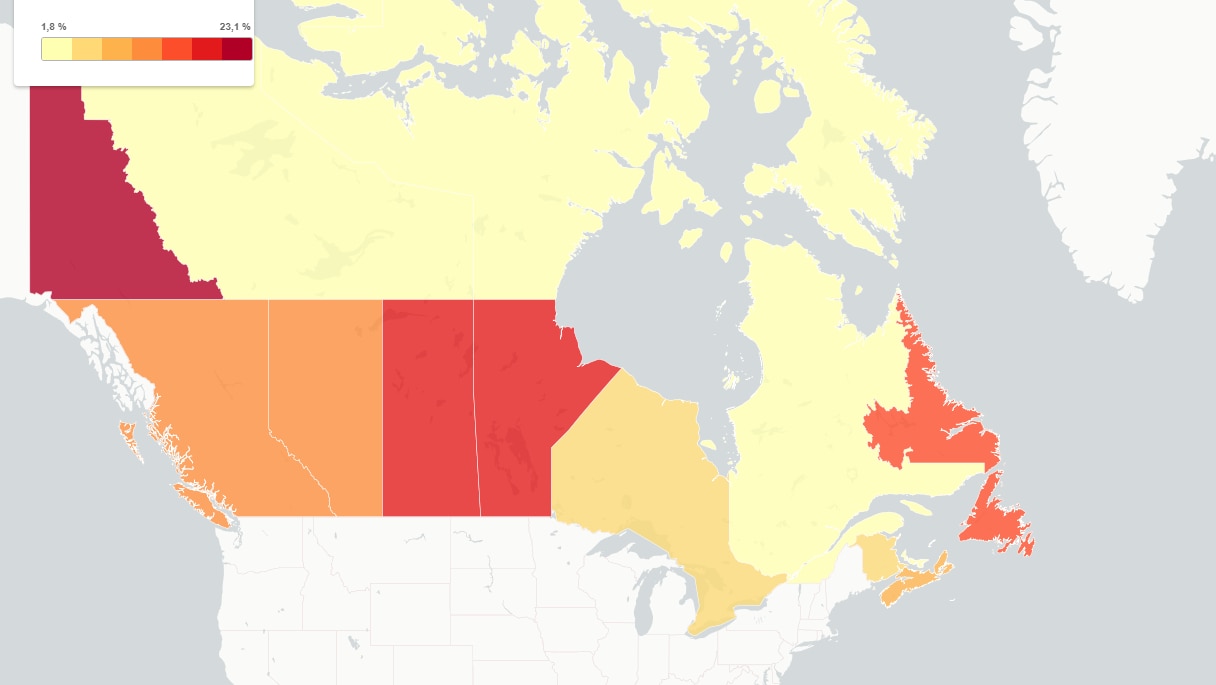

Lors du recensement de 2016, 1 673 785 personnes au Canada ont déclaré s’identifier en tant qu’Autochtones, ce qui représente 4,9 % de la population nationale. La population des Premières Nations est de 977 230 personnes, la population des Métis est de 587 545 personnes, et la population des Inuits atteint 65 025 personnes.

La population autochtone au Canada augmente de manière régulière; depuis 2006, elle a augmenté de 42,5 %, soit plus de quatre fois le taux de croissance de la population non autochtone. Statistique Canada prévoit qu’au cours des 20 prochaines années, la population autochtone atteindra possiblement 2,5 millions de personnes. Ces changements dans la population reflètent la croissance de l’espérance de vie, des taux élevés de natalité, et un plus grand nombre de personnes s’identifiant en tant qu’Autochtones lors du recensement de 2016.

Le recensement de 2016 montre une croissance démographique dans les communautés des Premières Nations, à la fois sur et à l’extérieur des réserves; de 2006 à 2016, la population vivant sur les réserves a augmenté de 12,8 %, alors que la population vivant à l’extérieur des réserves a augmenté de 49,1 %. Statistique Canada rapporte également que les Métis sont le groupe autochtone le plus susceptible de vivre dans une communauté urbaine; près des deux tiers de la population vivaient dans une ville en 2016. En ce qui concerne les Inuits, 75 % de la population habitent dans l’Inuit Nunangat, une étendue de territoire couvrant les terres, l’eau et la glace qui constituent l’Arctique.

Le saviez-vous?

Lors du recensement de 2016, 11 620 personnes au Canada ont affirmé être de descendance Cherokee. La Nation Cherokee est la plus grande nation tribale aux États-Unis.

Diversité régionale et culturelle

Les peuples autochtones de l’Amérique du Nord – à la fois sur le plan historique et contemporain – peuvent être divisés en 10 régions culturelles. Seules les six premières régions ci-dessous se trouvent à l’intérieur des frontières du Canada :

- Arctique

- Subarctique

- Côte nord-ouest

- Plateau

- Plaines

- Forêts de l’Est (région aussi connue sous le nom de Nord-Est)

- Sud-Est

- Sud-Ouest

- Grand Bassin

- Californie

Les frontières politiques contemporaines de l’Amérique du Nord ne reflètent pas (et chevauchent souvent) les terres traditionnelles. Par exemple, la Nation Mohawk d’Akwesasne chevauche deux frontières provinciales (Québec et Ontario) et internationales (État de New York) parce que son existence est antérieure à l’établissement de la frontière internationale en 1783 (voir aussi Territoire autochtone).

Ces zones sont basées sur les divisions linguistiques qui ont été initialement définies par l’ethnologue et linguiste Edward Sapir en 1910, alors qu’il était à la tête de la division d’anthropologie de la Commission géologique du Canada, qui devient plus tard le Musée Canadien de l’histoire (voir aussi Langues autochtones au Canada ). Le cadre géographique d’Edward Sapir est adopté par le Handbook of North American Indians (Manuel des Indiens d’Amérique du Nord) de la Smithsonian Institution, dont les premiers volumes sont publiés en 1978, et il continue d’être largement utilisé dans le milieu universitaire.

Le Handbook indique que ces catégories sont « utilisées pour organiser et faire référence à de l’information sur les groupes contigus qui sont, ou étaient, semblables de par leur culture et leur histoire », mais il est important de noter que ces délimitations sont peu concrètes et que les peuples voisins partagent toujours certaines similarités et certaines différences. Plutôt que de représenter dix cultures distinctes, ces zones reflètent des groupements géographiques et culturels fluides et souvent entremêlés. De plus, les peuples autochtones contemporains peuvent vivre loin de leurs patries ancestrales, et peuvent effectivement former de nouvelles communautés dans les centres urbains plutôt que sur les terres ancestrales.

Ces régions culturelles sont massives et généralisées; ce qui s’applique à une région ne s’applique pas nécessairement à l’ensemble des régions. Par exemple, certaines sources divisent encore les forêts de l’Est en régions du Sud-Est et du Nord-Est, alors que d’autres combinent simplement ces régions en terres boisées, et par conséquent, on ne devrait pas conclure que tous les peuples d’une région culturelle partagent les mêmes expériences.

Les aperçus des recherches de six régions culturelles du Canada ne fournissent que quelques renseignements anthropologiques spécifiques. Les peuples inclus dans ces régions sont semblables à certains égards, et sont différents à d’autres égards. Ce qui est vrai pour les Hurons-Wendats n’est pas nécessairement vrai pour les Micmacs, et il existe effectivement des variations entre les bandes d’un même groupe. Lorsqu’on considère les situations contemporaines, il est impossible de supposer qu’un enjeu, qu’un ensemble de croyances ou qu’une référence culturelle peut concerner tous les peuples autochtones du Canada, bien que dans les politiques contemporaines, les mouvements politiques à grande échelle, comme Idle No More, sont largement acceptés et mobilisés.

Les ethnologues, les archéologues et les anthropologues qui ont écrit au sujet de ces régions culturelles ne sont souvent pas autochtones eux-mêmes. Bien qu’un grand nombre de leurs recherches aient été menées grâce à des entrevues et de la recherche sur le terrain, elles ont dû inévitablement être effectuées dans un cadre colon-colonisateur, une vision du monde qui privilégie l’acquisition de propriétés, le style de gouvernement européen et la croissance économique, et ce, malgré les bonnes intentions des chercheurs. Néanmoins, ces recherches demeurent précieuses à la fois en tant qu’outil historique et historiographique.

Liste des peuples autochtones au Canada

En 2016, plus de 1,6 million de personnes se sont identifiées en tant qu’Autochtones au Canada. Une liste des différentes nations autochtones répertoriées au pays se trouve ci-dessous. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais elle fournit un aperçu de l’histoire, de la société, de la culture, des politiques et de la vie contemporaine des différentes communautés métisses, inuites et des Premières Nations au Canada.

l y a 1,4 million d’Autochtones au pays. C’est moins que la population de Montréal, mais plus que celle de Calgary. Une population répartie dans plus de 600 communautés d’un océan à l’autre.

Mais, dans les faits, les Autochtones vivent majoritairement en ville (51 %) comme à Winnipeg (78 420), Edmonton (61 765), Vancouver (52 375) ou Montréal (26 280). Ils représentent 4,3 % de la population du Canada. Les Premières Nations (Cri, Innu, Mohawk, etc.) sont pour 61 % des Autochtones, 32 % sont des Métis et 4 % sont des Inuits.

Cette carte ne peut recenser les 600 communautés autochtones du Canada. Elle vous donne cependant un bon aperçu des endroits où vivent ceux qui habitent ce pays depuis des milliers d’années. Cliquez sur les provinces ou les territoires pour y trouver qui sont les Autochtones qui y habitent.

Les Autochtones soufflent un vent de jeunesse sur le Canada : l’âge médian est de 27 ans, comparativement à 41 ans pour les non-Autochtones. Ils font aussi plus de bébés que les autres Canadiens : la population autochtone s’est accrue de 232 385 personnes (ou de 20 %) entre 2006 et 2011, comparativement à une croissance de 5 % observée chez les non-Autochtones.

Ce n’est pas le seul type d’inégalité. Les Autochtones gagnent moins, reçoivent moins en budget pour l’éducation et la santé, ont plus de chance de se retrouver en prison et meurent plus jeunes que les non-Autochtones.

Les Premières Nations sont gouvernées par la Loi sur les Indiens promulguée dans sa première version en 1876 et dont de larges pans – comme l’administration des réserves ou des structures comme les conseils de bande – ont survécu jusqu’à nos jours. Une loi qui traite les Autochtones comme des personnes mineures.

rchivée – Faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones

Partout au pays, les peuples autochtones, les Canadiens non autochtones et le gouvernement travaillent fort pour améliorer la qualité de vie des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse. Ensemble, nous réalisons constamment des progrès, et ce, en faisant progresser la réconciliation et en forgeant une nouvelle relation, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Depuis 2015, le gouvernement a réalisé des investissements historiques qui contribuent à rehausser la qualité de vie des peuples autochtones du pays. Des investissements dans le logement, l’éducation et la garde des jeunes enfants, la santé physique et mentale et les infrastructures ont tous aidé à combler l’écart entre les peuples autochtones et les Canadiens non autochtones, mais il reste encore du travail à faire.

Cette réalité est la même lorsqu’il s’agit de réparer les torts du passé et de faire progresser l’autodétermination. Le gouvernement collabore étroitement avec les peuples autochtones en vue de mieux répondre à leurs priorités et de mieux appuyer leurs plans en matière d’autonomie gouvernementale et d’autodétermination et leur travail soutenu visant à rétablir la nation.

Les investissements faits dans le cadre du budget de 2019 nous aideront à faire avancer l’important travail de réconciliation, pour le bien des peuples autochtones et de tous les Canadiens.

Une eau qui est potable

Tout le monde au Canada devrait avoir un accès à une source d’eau potable. Depuis 2015, le gouvernement a investi près de 2 milliards de dollars dans la construction de nouveaux réseaux publics d’alimentation en eau dans les communautés des Premières Nations, de même que dans la réparation et la modernisation des systèmes actuels. Depuis, plus de 80 avis d’ébullition de l’eau à long terme ont pu être levés, et le gouvernement est sur la bonne voie pour éliminer tous les avis d’ici mars 2021.

Dans le cadre de son budget de 2019, le gouvernement poursuit ses efforts en annonçant qu’il consacre 739 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, et 184,9 millions par année par la suite, aux réparations urgentes des réseaux d’aqueduc à risque et à la formation d’opérateurs de l’alimentation en eau ainsi qu’à d’autres programmes de soutien. Cela, afin que les communautés des Premières Nations puissent exploiter et entretenir de manière efficace leurs réseaux publics d’approvisionnement en eau potable.

De meilleurs services pour les enfants des Premières Nations et des Inuits

Le Principe de Jordan aide à veiller à ce que les enfants des Premières Nations puissent accéder aux services de santé, aux services sociaux et aux services d’enseignement dont ils ont besoin, et ce, en temps opportun. En 2016, le gouvernement a adopté une nouvelle approche relativement à la mise en œuvre du Principe de Jordan afin de réduire les écarts entre les services offerts aux enfants des Premières Nations et les services offerts aux autres enfants partout au Canada.

Afin d’aider tous les enfants issus des Premières Nations et Inuits à accéder aux services sociaux dont ils ont besoin, dans le cadre de son budget de 2019, le gouvernement propose :

- d’investir 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour continuer d’aider les enfants des Premières Nations à accéder à différents services de santé et sociaux importants, y compris des services d’orthophonie, des mesures de soutien à l’enseignement, des équipements médicaux et des services en santé mentale;

- de fournir 220 millions de dollars sur cinq ans afin d’offrir des services directs de santé et d’enseignement aux enfants inuits pour qu’ils puissent accéder à des soins de santé et à des services sociaux essentiels plus près de chez eux.

Préserver, promouvoir et revitaliser les langues autochtones

La restitution des langues et des traditions culturelles autochtones constitue une partie essentielle à la reconnaissance de l’identité des peuples autochtones et au renforcement de leurs communautés. C’est la raison pour laquelle le gouvernement s’engage à adopter une loi sur les langues autochtones qui sera élaborée en collaboration avec les peuples autochtones et dont le but sera la restitution, la revitalisation, la conservation et le renforcement des langues autochtones.

Afin de soutenir la mise en œuvre du projet de loi sur les langues autochtones, le budget de 2019 comprend un investissement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et de 115,7 millions par année par la suite, en vue de soutenir les projets de revitalisation des langues autochtones ainsi que le projet de Bureau du commissaire aux langues autochtones.

Des communautés autochtones saines, sécuritaires et résilientes

Dans le budget de 2019, le gouvernement prévoit aussi des investissements qui permettraient :

- de renforcer le Programme d’aide à la vie autonome. Ce programme offre aux communautés des Premières Nations un soutien quotidien afin de leur permettre de maintenir leur indépendance et de rester dans leur propre maison et leur communauté, près de leur famille et de leurs amis;

- de fournir du financement fondé sur les distinctions pour l’éducation postsecondaire qui aiderait aussi les étudiants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse à accéder plus facilement à l’éducation postsecondaire et de mieux réussir leurs études;

- de radier tous les prêts non remboursés consentis aux fins des négociations de revendications globales et de rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts. Ceux-ci ont été éliminés dans le cadre de la renégociation des traités modernes, conférant ainsi aux communautés autochtones la capacité d’investir en fonction de leurs propres priorités;

- de renouveler et d’élargir la portée de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits d’Inuit Tapiriit Kanatami, avec un investissement de 50 millions de dollars sur dix ans;

- d’améliorer les interventions en cas d’urgence dans les réserves, afin de mieux protéger les gens et les communautés des Premières Nations des risques associés aux feux incontrôlés, aux inondations, aux tempêtes et aux autres désastres naturels majeurs. Ces investissements permettraient aussi de financer des projets d’infrastructures dans les réserves qui protégeraient les communautés des effets néfastes liés aux changements climatiques;

- de soutenir les entrepreneurs et les entreprises des Premières nations, des Inuits et de la Nation métisse au moyen de l’élargissement de programmes existants, comme Futurpreneur, et de la création d’un nouveau fonds de croissance destiné aux Autochtones qui permettrait à toutes les institutions financières autochtones, notamment les sociétés métisses de financement, d’appuyer un plus grand nombre d’entrepreneurs autochtones et de projets ambitieux.

Soutenir les priorités des Premières Nations

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose d’importants investissements visant à faire avancer les priorités soulevées par les Premières Nations, y compris :

- Un financement en vue de radier et de rembourser tous les prêts non remboursés consentis aux fins des négociations de revendications globales, ce qui permettra aux communautés de réinvestir dans leurs priorités.

- 1,2 milliard de dollars sur trois ans en vue de continuer de mettre en œuvre le principe de Jordan et de veiller à ce que tous les enfants des Premières Nations puissent accéder aux services sociaux, de santé et d’éducation dont ils ont besoin, et ce, en temps opportun.

- 327,5 millions de dollars sur cinq ans en vue d’améliorer le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire pendant que le gouvernement consulte les Premières Nations au sujet de modèles d’éducation postsecondaire durables dirigés par les Premières nations.

- Plus de 1 milliard de dollars sur cinq ans en vue d’améliorer les services essentiels dans les réserves, comme l’eau potable, la protection contre les incendies, l’intervention en cas d’urgence et les mesures de soutien destinées aux résidents handicapés ou qui ont une maladie chronique.

- Le soutien d’une approche fondée sur les distinctions relatives aux projets de revitalisation des langues autochtones à l’aide d’un financement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et de 115,7 millions par année par la suite, en vue de préserver, de promouvoir et de revitaliser ces langues, y compris celles des Premières Nations.

- 40,0 millions de dollars sur cinq ans en vue d’aider les Premières Nations à mener des recherches et à élaborer leurs revendications particulières et un engagement de renouveler et de reconstituer le financement du Fonds de règlement des revendications particulières pendant trois autres années.

- Soutenir des Premières Nations fortes, performantes et autonomes, notamment en investissant dans une nouvelle politique budgétaire collaborative sur l’autonomie gouvernementale.

- Un engagement d’augmenter le financement des programmes et des services de base offerts dans le cadre des subventions de dix ans afin de veiller à ce que le financement évolue en fonction des principaux indicateurs de coûts en vigueur en avril 2020.

- Jusqu’à 100 millions de dollars pour établir un Fonds de croissance autochtone en vue d’encourager davantage les investissements par les institutions financières autochtones dans des entreprises dirigées par des personnes autochtones, y compris les entrepreneurs des Premières Nations.

Soutenir les priorités des Inuits

Grâce à la mise sur pied du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada ont travaillé de concert pour faire avancer les priorités importantes pour les Inuits, comme l’élimination de la tuberculose dans l’Inuit Nunangat, la création d’une enquête permanente sur la santé des Inuits et les mesures visant le surpeuplement des logements. Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement fournit 286,2 millions de dollars sur cinq ans afin d’élargir la portée des activités qui connaissent du succès et de prendre des mesures dans de nouveaux domaines, notamment :

- 125,5 millions de dollars sur dix ans pour une stratégie sur l’éducation postsecondaire dirigée par les Inuits;

- 50 millions de dollars sur dix ans, pour continuer le travail important de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits;

- 220 millions de dollars sur cinq ans afin de fournir des services sociaux et de santé importants aux enfants inuits;

- le soutien d’une approche fondée sur les distinctions relatives aux projets de revitalisation des langues autochtones à l’aide d’un financement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et de 115,7 millions par année par la suite, en vue de préserver, de promouvoir et de revitaliser ces langues, y compris l’inuktitut et l’inuvialuktun;

- jusqu’à 100 millions de dollars pour établir un Fonds de croissance autochtone en vue d’encourager davantage les investissements par les institutions financières autochtones dans les entreprises dirigées par des personnes autochtones, y compris les entrepreneurs inuits.

Soutenir les priorités de la Nation métisse

En 2017, le gouvernement du Canada et la Nation métisse ont signé l’Accord entre le Canada et la Nation métisse. Dans cet accord, les deux parties ont convenu de travailler de concert à l’avancement des objectifs stratégiques conjoints et de réaliser de véritables progrès en vue d’améliorer les résultats socioéconomiques des peuples métis. Dans le cadre de son budget de 2019, qui s’appuie sur les investissements importants qui ont déjà été réalisés à l’appui des priorités de la Nation métisse dans les secteurs du logement, des compétences et de la formation, de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants, et de la capacité de gouvernance, le gouvernement maintient ces progrès destinés à la Nation métisse, notamment :

- 362 millions de dollars sur dix ans afin d’appuyer une stratégie d’éducation postsecondaire dirigée par la Nation métisse;

- 30 millions de dollars afin de reconnaître la contribution des anciens combattants métis aux efforts déployés pendant la Seconde Guerre mondiale et de commémorer les sacrifices et les réalisations de tous les vétérans métis;

- le soutien d’une approche fondée sur les distinctions relatives aux projets de revitalisation des langues autochtones à l’aide d’un financement de 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et de 115,7 millions par année par la suite, en vue de préserver, de promouvoir et de revitaliser langues autochtones, y compris le michif, la langue traditionnelle des Nations métisses;

- 50 millions de dollars sur cinq ans pour augmenter le financement des sociétés métisses de financement afin qu’elles soutiennent les entreprises en démarrage de même que le développement des petites et moyennes entreprises de la Nation métisse, et jusqu’à 100 millions de dollars pour établir un Fonds de croissance autochtone en vue d’encourager davantage les investissements par les institutions financières autochtones dans les entreprises dirigées par des personnes autochtones, y compris les sociétés métisses de financement.