« Pas de terres signifie : pas de ressources naturelles, pas de pouvoir géopolitique, pas de lieu d’exercice de ses pratiques et pas d’endroit où appliquer son droit. Il y a de quoi avoir une dent contre le système, non? Qu’en est-il de toute une nation sans terre? » 1

Entre le colonialisme et la répression, les cultures autochtones ont été négligé. Est-il possible de réconcilier les colonisateurs et les colonisés ou au contraire, sommes-nous pris dans une boucle dont il est impossible de tous sortir gagnant? Pouvons-nous recéder notre territoire à leur juste propriétaire, ou devrions-nous simplement unifier nos sociétés de façon communiste pour ainsi éviter le problème du droit de propriété ?

Problème de reconnaissance

À ce jour, le colonisateur s’est installé, cette terre, c’est chez lui, chez nous. Qu’advient-il de nos générations qui tentent de changer le passé ? Il est déjà trop tard. La structure hiérarchique établie dans nos sociétés est trop ancrée, les piliers fondateurs de cette échelle sont trop solides ; une minorité détient tous les pouvoirs. Ainsi, il pleut des politiques d’appropriation à n’en plus finir. Certains tenteront de revendiquer le système et les droits fondamentaux des autochtones, même changer les lois.

Selon les variations entre les cultures, la réalité des faits peut être altérée. Dans l’interprétation et la subjectivité, la culture ancestrale et occidentale présentent un point de vue différents pour des mêmes événements. N’ayant donc pas la même signification, la perception des gens sur le sujet dépend de leur culture, leur éducation. Ainsi, donc, la réalité devient subjective, une situation troublante lorsque l’on tente de rétablir les inégalités.

Dans le colonialisme, on présente une volonté d’éduquer et de ‘’civiliser’’ les autochtones. Ne serait-ce pas une forme de dévalorisation de ces cultures ? Les Européens semblaient bien négligents d’autrui. Le problème survient en fait lorsque ce système de supérieurs/inférieurs affecte l’interprétation des gens. Après tout, sur de faux préjugés et prétextes, ces sentiments issus de la construction sociale parviennent à créer de réels sentiments. Ainsi, dans l’absurdité la plus totale d’un système défaillant, la colère des colonisés est réelle et justifiée, en partie.

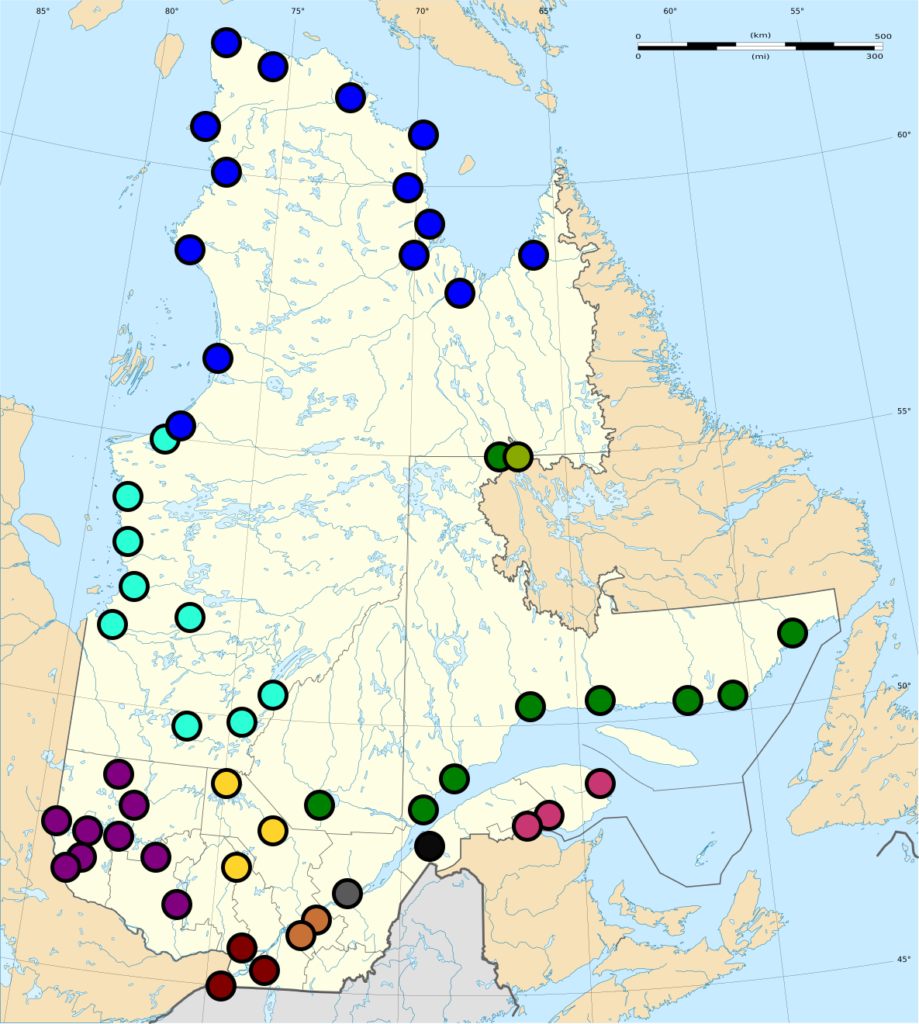

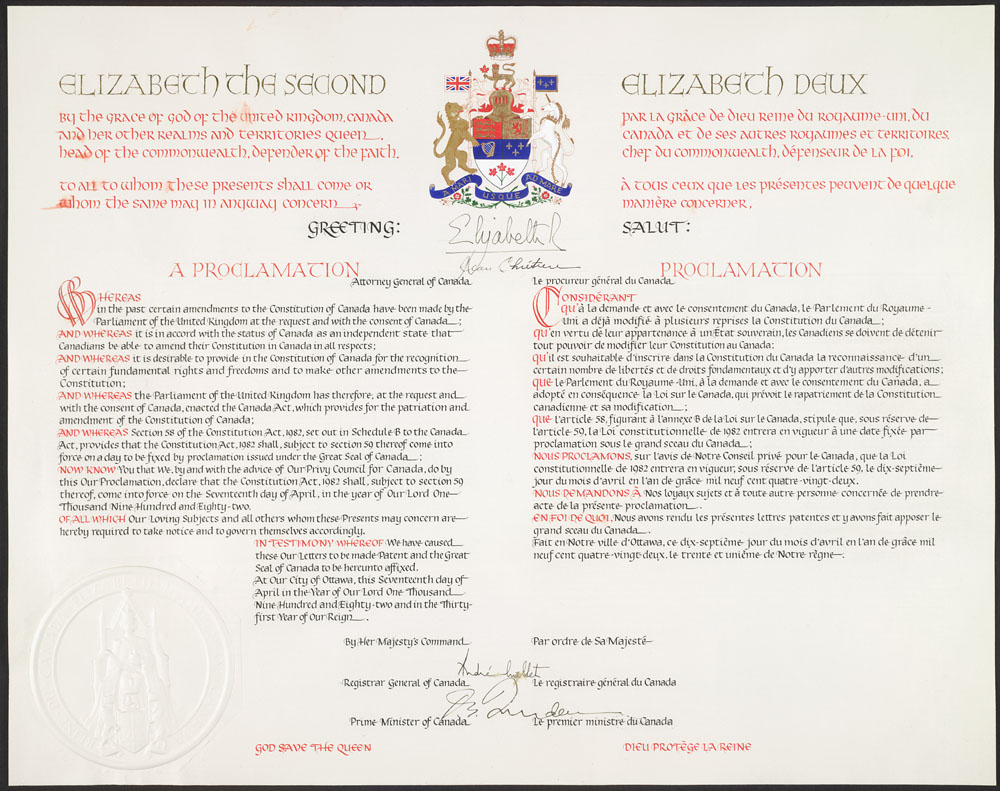

En fait, une colère liée au manque de changements rapides est justifiée. Depuis le rapatriement de la Constitution en 1982, les droits autochtones sont un morceau imposant dans la réalité juridique canadienne. L’article 35 du texte fondateur reconnaît ces droits. Cependant, ceux-ci ne sont pas définis. Pourquoi avoir négligé cette partie ? Il était évident que ça allait devenir un problème ; on aime bien jouer avec les mots. En fait, il y a quelques 630 communautés au pays. Chacune possède un territoire ancestral, des pratiques et une histoire qui existaient avant la colonisation. La reconnaissance est justifiée.

C’est facile de s’insurger, de ne pas être d’accord. C’est un tout autre travail de trouver des solutions. Ainsi, justifier une colère sans amener de solutions est un acte vide. Il faut collectivement (toutes les communautés) solliciter notre imagination pour se défaire de nos habitudes de pensée. En fait, comprendre cette construction permettrait de changer le regard de la réalité, de façon permanente.

Devant la difficulté des communautés à obtenir la reconnaissance, comment faire pour protéger leurs territoires traditionnels en même temps que les nôtres, lorsque ceux-ci sont aujourd’hui fragmentés, exploités et privatisés ?

La divergence dans les écrits

Comparons les textes sur un même sujet, issus des deux groupes ethniques. Dans le texte d’Antane Kapesh Je suis une maudite sauvagesse, elle dénonce l’arrivée des colonisateurs. Pour elle, il s’agit d’une quête pour le bien matériel. En opposition à cela, la commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics tentent de justifier les actes, de les rendre noble. En fait, ils se positionnent sur le point de la victimisation.

Ainsi, dans toute la passivité de ce dernier texte n’établissant que des faits (altérés et subjectifs, évidemment) s’oppose la vérité crue et directe de l’autrice. L’expérience vécue des nations face au vol, à la destruction et à l’exploitation de leurs terres est réelle, mais ne semblent qu’être une forme de théâtralisation dans la commission. Ainsi donc, sous le prétexte de la survie, le blanc rassemble toutes ces horreurs sous l’euphémisme « occupation ». Le colonisateur n’aurait donc qu’occuper le territoire pour survivre. Il semble en fait y avoir un euphémisme généralisée de la conscience autochtone.

Problèmes et influences liés aux réserves

La réalité dans les réserves cache un combat à l’ampleur totalement différente. Issus de certains stéréotypes, l’obésité, l’alcoolisme et la drogue sont des problèmes majeurs ayant un impact sur la santé. En fait, ce premier est-il directement lié à leur consommation élevée de malbouffe, ou est-ce un effet direct du stress et de l’exclusion lié aux réserves ? évidemment, plusieurs facteurs ont une influence sur le poids d’une personne : de l’alimentation à la pratique d’un sport, du stress chronique à la génétique. Ainsi, impossible de déterminer la cause exacte de toute une population. Néanmoins, le facteur colonial n’a pas contribué à leur bien-être. Toutefois, en tant que société consciente et empathique, il faudrait contribuer à défaire nos idées préconçues.

« Le fardeau des morbidités concomitantes est souvent plus important chez les personnes autochtones que pour le reste de la population canadienne. Il découle des inégalités sociales qui ont été perpétuées par la colonisation. »2

D’une autre part, on peut voir l’influence qu’ont eu les réserves autant sur le quotidien des gens, que dans les écrits actuels. Ainsi, j’ai récemment lu un livre de Biz intitulé Mort-Terrain 4. Médecin déménageant dans un village lointain de l’Abitibi, ce livre décrit particulièrement bien la réalité des réserves et celle des relations autochtones – caucasiens. Ainsi, le livre fait l’étalage de la dure réalité que représente les réserves. Évidemment, les stéréotypes y sont grandement exploités. Mais encore là, peut-être que c’est dans l’absurdité totale du stéréotype que l’on apprend. Après tout, le livre le démontre bien. Pauvreté et consommation : « C’est sûr que la réserve c’est déprimant. À part au conseil de bande ou au dépanneur, y’a pas beaucoup d’emplois. Ça fait que le monde consomme beaucoup. » (Mort-Terrain, p.85) D’ailleurs, même si l’on voudrait retourner en arrière, nos sociétés ont évolué. Impossible de régresser dans le progrès technologique qui rend nos vies meilleures :

« Mais on peut pu vivre dans la forêt à l’année longue. On a perdu le savoir des anciens […] C’est comme si on demandait aux Québécois de vivre comme en Nouvelle-France. Vous seriez pas capables. » (Mort-Terrain, p.86)

Comment s’en sortir ?

La question ici ne repose pas nécessairement sur comment se sortir de cette impasse, mais plutôt comment la comprendre pour apprendre de nos erreurs et ainsi donc construire un avenir conscient. En fait comment révéler cette construction sociale ?

Évidemment, chaque avis, chaque écrit, chaque opinion est valable, de façon individuelle. Cependant, le problème arrive lorsqu’on compare les différents points de vue pour réaliser qu’il y a effectivement une mauvaise interprétation des faits. Cette exercice de comparaison amène un paradoxe : une sorte d’oubli ou de négligence de certains faits, un caractère hypocrite face à la vérité.

L’éducation, c’est l’accès à l’information. C’est le meilleur moyen de réinvestir nos rapports aux sentiments. Cependant, le problème survient lorsque l’éducation est manipulée, fausse, ou bien connotée. L’exemple le plus frappant provient d’un livre d’histoire de Chenelière Éducation, destiné aux élèves de 3e-4e année du primaire. Dans ce livre, lorsqu’il est mention des autochtones et de la période de colonisation, on parle d’un besoin des colons de « civiliser » les peuples indigènes. C’est une aversion.

Ainsi, rétablir le rapport aux faits est la méthode à employer. Il faut agir sur chaque point de vue individuel pour avoir un impact sur le vivre-ensemble. L’éducation est donc la première modification à apporter, pour conscientiser la jeunesse face à la réalité de ces peuples. Dans un sens, rétablir ce rapport, c’est avoir conscience des interprétations, du système, de ce paradoxe.

Traité

Les traités sont les preuves écrites définissant les droits, avantages et obligations des signataires. Ainsi, dans la majeure partie des traités canadiens adoptés lors de la colonisation, il s’agissait de fausses mesures et résolutions. Les colons cherchaient simplement à obtenir un gain, peu importe ce que les nations en tiraient.

Par exemple, les traités historiques, dont les nations ‘’bénéficiaient’’ de l’accord, comprenaient souvent :

- les terres à réserver à l’usage exclusif des Premières Nations (appelées réserves);

- les sommes à verser chaque année à une Première Nation (appelées annuités);

- les droits de chasse et de pêche sur les terres inoccupées de la Couronne;

- les écoles et les enseignants dans les réserves qui doivent être payés par le gouvernement;

- les avantages ponctuels (comme l’équipement agricole et les animaux, les munitions et les vêtements) 3

Les traités modernes, eux, peuvent inclure (entre autres) :

- les exigences en matière de consultation et de participation;

- la propriété des terres;

- les droits de récolte des animaux sauvages;

- les règlements financiers;

- la participation à l’aménagement du territoire et à la gestion des terres dans des régions précises;

- l’autonomie gouvernementale;

- le partage des recettes tirées des ressources et les mesures pour participer à l’économie canadienne;

- les préparatifs en vue de l’entrée en vigueur de l’entente (comme la planification de la mise en œuvre) 3

Aussi charmant que trompeur, ces traités ont amené des conséquences directes sur les Nations, autant au niveau psychologique que territorial. Ont-ils été manipulé par une forme de bureaucratie ancestrale ?

Sources :

1 https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1648179/lurgence-de-la-reconnaissance-des-territoires-autochtones Édith Bélanger, Radio-Canada

https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/fca-acf/sja-ajs/index.html

3 https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231

2 Extrait de « L’obésité chez les adultes : un guide des lignes directrices »

4 Livre Mort-Terrain : http://www.lemeac.com/catalogue/1623-mort-terrain.html