Réécrivons l’histoire

Une histoire qui mérite d’être revue

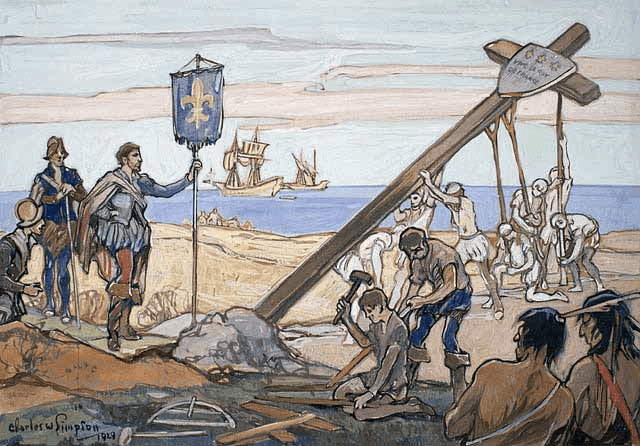

Dans les récits d’explorateurs européens, c’est la version des colonialistes blancs que l’on peut lire et non celle des autochtones. On lit que les navigateurs sont arrivés en Amérique, qu’ils ont « découvert » cette terre qui semblait inhabitée mais qui finalement, était peuplée par-ci par-là de « sauvages », d’«indiens», des mots méprisants fréquemment utilisés pas les colons européens, subjugués devant la nouveauté. Lorsqu’on pense à des noms qui ont marqué l’histoire de l’Amérique, on ne pense jamais a un ou des membre.s des 64 nations canadiennes. Non. On pense plutôt à des explorateurs comme Jacques Cartier. Ce dit « découvreur ». Mais qu’à t’il découvert au juste? un territoire? Puisqu’il était déjà occupé par diverses nations qui vivaient de manière structurée et organisée depuis des siècles, comment peut-il avoir « découvert » ce territoire. C’est ce que l’on peut lire dans les livres d’histoires offerts aux élèves québécois. L’histoire a été écrite par des blancs, personne n’a prit le temps d’écouter et d’entendre ce que les autochtones avaient à dire sur le sujet, sur la fameuse « découverte » de l’Amérique, du Canada , du Québec. Personne n’a retranscrit leur version de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé lorsqu’il a planté La Croix pour marquer son territoire au nom du Roi de France.

« L’histoire du Canada nous présentait, illustration à l’appui, Jacques Cartier plantant une croix à Gaspé en 1534. Il prenait ainsi possession du territoire au nom du roi de France. Il faut cependant se demander si on n’a pas abusé de cette image. Le fait de planter quelques croix sur un territoire pouvait-il suffire à assurer la souverai- neté de la France sur les terres des Premières Nations et les Inuits et leurs sociétés? Rien de moins sûr. »

– Pierre Lepage

Apprendre l’histoire à partir d’une seule version, celle des colonisateurs, amène à la formation de mythes qui s’ancrent solidement dans nos façons de penser, dans nos discours, dans notre attitude face à l’autre et à la différence. C’est pourquoi il est important de déconstruire les mythes, de prendre le temps de réécrire l’histoire, adaptée aux deux versions et non à une seule.

Découverte: un mot problématique

Balados laissez nous raconter l’histoire ccrohie par Marie-Andrée Gill

J’ai fait mention du terme « découvert » un peu plus haut. Il s’agit ici d’un bon exemple de l’histoire qui est écrite sous un point de vue unique, sans prendre en considération chaque aspect important. Dans le Balados numéro 1 de la série laissez nous raconter: histoire crochue, la problématique du terme découverte est mise de l’avant. On nous explique pourquoi nous ne devrions pas utiliser ce terme lorsqu’il est question de l’arrivée des européens sur les terres de l’Amérique. Pour eux, c’est un mot colonisateur, qui est utilisé pour justifier la colonisation d’un endroit qui était pourtant déjà habité. Certains pensent qu’il s’agit d’un mot très ridicule, une manière narcissique de voir le choses, comme si dès que l’on « découvre » quelque chose, on peut se l’approprier, dire qu’elle n’appartient à personne. Pour les autochtones, ce terme sonne comme un mensonge, un mot dérangeant, qui rappelle l’infériorité des peuples autochtones du point de vue des européens. La plupart des personnes ayant témoignées dans le balado dénoncent ce terme et disent qu’il doit disparaitre de notre vocabulaire, que les européens n’ont rien découvert. Pour eux ce mot désigne le génécodies que les colonisateurs ont fait subir aux premières nations.

Le mythe du sauveur blanc

On peut souvent les explorateurs et colonisateurs européens comme des âmes charitables qui ont tout apporté aux autochtones, qui les ont civilisés. Pourtant, on oublie la relation bidirectionnelle entre autochtones et français qui s’est installée dès l’arrivée des voyageurs. Les deux groupes se sont entre aidé, ont apporté des connaissances et des techniques à l’autre. C’est faux de penser que les européens ont tout donné aux autochtones, c’est plutôt eux qui leurs ont apporté beaucoup et qui les ont aidé à bâtir leur colonie.

« Ce qui a modelé les relations

entre Français et Autoch-

tones, c’est avant tout le

commerce, la traite des

fourrures. Cette activité exi-

geait la collaboration et le bon voisinage avec les trappeurs et commerçants autochtones. Ce n’est pas en dominant et en soumettant ces collectivités que ce commerce pouvait être assuré. Il n’y avait qu’une façon de faire : se lier d’amitié et maintenir de bonnes relations. Plutôt que par la conquête et par la force, c’est en favorisant des alliances commerciales et militaires, en concluant de nombreux traités de paix et d’amitié que les relations entre les deux peuples se sont solidifiées. » -Pierre Lepage

Une loi féroce

La loi sur les Indiens de 1876 est un des nombreux outils utilisés par les gouvernements qui se sont succéder à travers les années pour assimiler les autochtones. Elle impose un structure politique, elle rend les autochtones mineurs et elle donne un pouvoir absolu au ministre face aux décisions à prendre concernant les autochtones.

une série de dépossessions

« Vous les Indiens, êtes-vous d’accord que j’aille vous rejoindre dans votre territoire? Êtes-vous d’accord que j’exploite votre territoire? Êtes-vous d’accord que je détruise votre territoire? Êtes-vous d’accord que je construise des barrages sur vos rivières et que je pollue vos rivières et vos lacs? Avant que vous n’acceptiez ce que je vous demande, réfléchissez bien et essayez de bien comprendre. Il pourrait arriver que vous regrettiez dans l’avenir de m’avoir permis d’aller vous trouver chez vous, car si vous êtes d’accord que j’aille dans votre territoire, j’irai pour y ouvrir une mine. Une fois la mine ouverte, je devrai ensuite exploiter et ruiner toute l’étendue de votre pays. Et je barrerai toutes vos rivières et je salirai tous vos lacs. Qu’en pensez-vous? Aimeriez-vous boire de l’eau polluée? »

An Antane Kapesh

territoires :

- pertes de territoires pour la construction d’un chemin de fer

- perte/destruction de territoires pour l’exploitation minière et forestière

- traités signés sans consentement libre et éclairé, dans une langue qui n’est pas la leur, avec des aspects juridiques inconnus dans la culture autochtone et qui prennent la forme du « take it or leave it »

Culture:

- on empêche la pratique de certains rites, rituels et traditions

- on interdit le port de symboles important (masque)

- interdiction de parler leur langue dans certains endroits

Enfants

- placés dans des pensionnats

- arrachés à leur famille

- arrachés à leur culture

- dépossédés de leur coutume, leur langue, leurs cheveux

Dans les dernières années, la cause de l’inégalité et du racisme vécus par les communautés autochtones a été davantage médiatisée. Que ce soit avec la découverte d’ossements d’enfants autochtones sous les anciens pensionnats, la mort de Joyce Échaquan ou encore la rédaction d’articles le manque d’accès à l’eau potable dans plusieurs réserve. Ainsi est né un sentiment chez les québécois de vouloir réparer les dommages causés, de vouloir faire une différence et se lever pour que la discrimination, la violence et les injustices cessent. Il demeure alors primordial de prendre un moment pour réfléchir sur comment bien agir et se poser des questions à savoir si l’on agit pour les bonnes raisons. Le concept « culpabilité blanche » devient ici très intéressant.

« La culpabilité blanche est la culpabilité que ceux d’entre nous qui sont blancs ressentent et expriment souvent lorsque nous apprenons que nous perpétuons le racisme et bénéficions du privilège blanc non mérité. Nous nous sentons peut‑être coupables du fait que nous ou nos ancêtres ayons causé des préjudices. Nous pouvons nous demander ce que cela signifie à propos de nous personnellement, en ce qui a trait à notre bonté, et dans quelle mesure nous devons en assumer personnellement la responsabilité. La culpabilité blanche est particulièrement forte pour ceux d’entre nous qui pensent que nous avons bien agi, particulièrement pour ce qui est d’aider les enfants. »