Un faux dilemme posé par notre société?

Dans une société patriarcale comme la notre où de nombreuses conceptions concernant la femme sont fondées sur des principes mysogines basés sur des fausses représentations qui se sont perpétués pendant des siècles, être une femme vient avec énormément de responsabilités. À travers les siècles, même si les critères ont changés, le principe est toujours resté le même : une femme doit agir d’une certaine façon, s’habiller d’une telle façon, parler d’une autre façon, ressembler à telle chose, etc… Le patriarcat a créer sa vision parfaite de la femme qui doit se soumettre à des standards inatteignables pour plaire aux hommes, comme si cela était son unique objectif de vie. Toute femme qui ne correspond pas à ses ridiculement hauts standards est mal vue, diminuée, perd de sa valeur aux yeux de la société. Est-ce réellement les seules options que les femmes ont? Se soumettre aveuglément ou diverger et se faire rejeter?

La figure de la sorcière: le fruit des fausses représentations issues de l’imagination

Pour comprendre d’où proviennent ces standards et cette manière péjorative de voir la femme lorsqu’elle ne correspond pas à ceux-ci, il faut creuser dans nos plus vieux enseignements, les histoires que l’on nous racontait enfant. Il faut comprendre d’où provient la figure de la sorcière. Dans son texte «Histoire de la sorcellerie», Collette Arnould cherche à comprendre ce qui a influencé la création d’une image d’une sorcière terrifiante et diabolique, comment en est-on arrivé à cela? Appelés conditions d’émergences, l’autrice émet 5 critères ayant selon elle rendu possible la construction de cette démonisation de la sorcière. Parmi ceux-ci, on y trouve la condition anthropologique qui traite de la dualité entre raison et imagination. En fait, il y a une différence entre ce que nous voyions et ce que nous croyions voir ou ce que nous nous représentons dans nos pensées. Donc, chacun ont leur propre conception des choses, leur propre perception intérieure ou imaginaire de la réalité. cela veut dire que même si une chose n’existe, nous possédons la capacité de se l’imaginer de la manière la plus précise. C’est de la que partirait le mythe de la sorcière, la vision d’une femme vieille, terrifiante et diabolique qui ne veut que le mal. décrit un ancien mythe issus de l,antiquité grecque sur la sorcière.

« Ne disposant que de moyens déductifs, ignorant l’expérimentation, connaissant à peine l’expérience et l’analyse, incapable de se dégager du témoignage des sens, d’aller au-delà de l’apparence, la science scolastique s’est bornée à un discours bien construit, suppléant ainsi à l’incohérence avec laquelle le donné s’offrait à elle. »

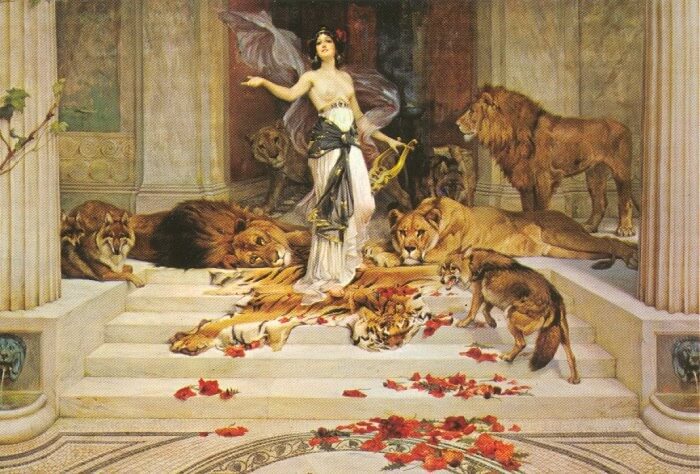

Une autre des conditions est issue de la mythologie grecque ou plus précisément, d’une récit concernant les premières magiciennes (autre terme pour signifier sorcière). Les deux personnages de ce récit sont des soeurs mais qui s’opposent sur tous les points: l’une, Circé est un femme fatale, séduisante, amoureuse et magique tandis que l’autre, Médée est étrangère, dangereuse, prête à tout et vengeresse. On a donc d’un côté une femme séductrice et de l’autre un femme vengeresse qui ont toutes les deux une choses en commun: elles sont dangereuses. À travers les années, la nuance entre le négatif et le positif de ces deux personnages a disparu pour laisser place à une sorcière possédant l’amalgame de ces caractéristiques. Une femme à la fois séductrice, mesquine, méchante et puissante.

« Médée est la scandaleuse qui ose aller jusqu’au bout de la transgression (…) mais aussi, pour les femmes modernes, celle qui ose remettre en cause la suprématie masculine, quitte à troubler l’ordre de la cité. »

Ozanam, Anne-Marie, Le temps des magiciennes, Le point, Paris, p.9-14.

Éviter la tentation

Un parallèle pourrait être fait entre cette puissante et dangereuse séductrice et celle qui commet le pêcher originel dans la Genèse. En cueillant le fruit interdit, Ève est responsable de la chute de l’humain, de sa sortie du paradis. Dans ce récit, la pomme est une métaphore, un symbole qui représente la connaissance de la sexualité. Pour cette raison, elle représente le plus grand danger car si on cède à la tentation, on tombe en enfer et pour le christianisme, il n’y a rien de pire. C’est aussi pourquoi Ève est représentée avec les cheveux roux, un rappel des flemmes de l’enfer. Lors de la période des inquisitions, on persécutait les femmes qui comme Ève, possédait cette flamboyante chevelure car elles représentaient selon eux la tentation, le diable incarné. Il fallait les les démasquer, les brûler au bûcher car où elles allaient le mal allait suivre. C’est pourquoi être rousse à cette époque était synonyme de cible vivante.

La crainte envers l’espèce féminine, que traduisent les procès de sorcières, est née d’une réalité diffuse et dont les hommes semblent prendre une conscience plus aiguë vers la fin du XVe siècle : la place grandissante des femmes dans l’espace social tout au long du Moyen Âge. Les inquisiteurs Institoris et Sprenger, en 1486, constatent, catastrophés : « Ce temps-ci est le temps de la femme. » Des spécialistes de l’histoire médiévale notent : « On pourrait croire que dans une société dirigée par les hommes, telle que la société féodale, le rôle des femmes devait être réduit; la réalité était sensiblement différente. »

Le Bras-Choppard, Armelle, Sorcières, Les putains du Diable, Le procès en sorcellerie des femmes, Plon, 2006.

Le paradoxe interne de la figure de la sorcière

Comme mentionné, la figure de la sorcière est née à partir de la fusion des caractéristiques de deux magiciennes complètement opposées. Ce paradoxe a créer un enfermement, tout le négatif à aspirer le positif. Alors, tout ce qui à trait à des qualités peuvent maintenant être associé à des défauts, à des peurs. Si une femme faisait preuve de bienveillance d’altruisme en soignant quelqu’un ou en concoctant des onguents pour guérir un malade, elle était souvent accusée de sorcellerie.On associe la beauté à la séduction qui est éventuellement associé au danger, à la plus grande menace qui mènera à la fatalité: l’enfer. L’amalgame des deux magiciennes créer une figure de la sorcière terrifiante, dont on ne veut pas s’approcher, qui peut mener l’humain à sa fin; il faut la persécuter, la brûler. Tout ce qui à trait à la femme peut être signe de sorcellerie, on observe tous ses faits et gestes car il faut être attentif aux indices pouvant être associés à la sorcellerie. De ce paradoxe découle les standards de beauté, l’hyper sexualisation et les doubles standards, termes qui hante la femme encore aujourd’hui.

« Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des philtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté, jusqu’à ce qu’on assimile leurs activités à des agissements diaboliques. Plus largement, cependant, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseur de sorcières. »

Les standards de beauté

Une femme à l’image de l’homme

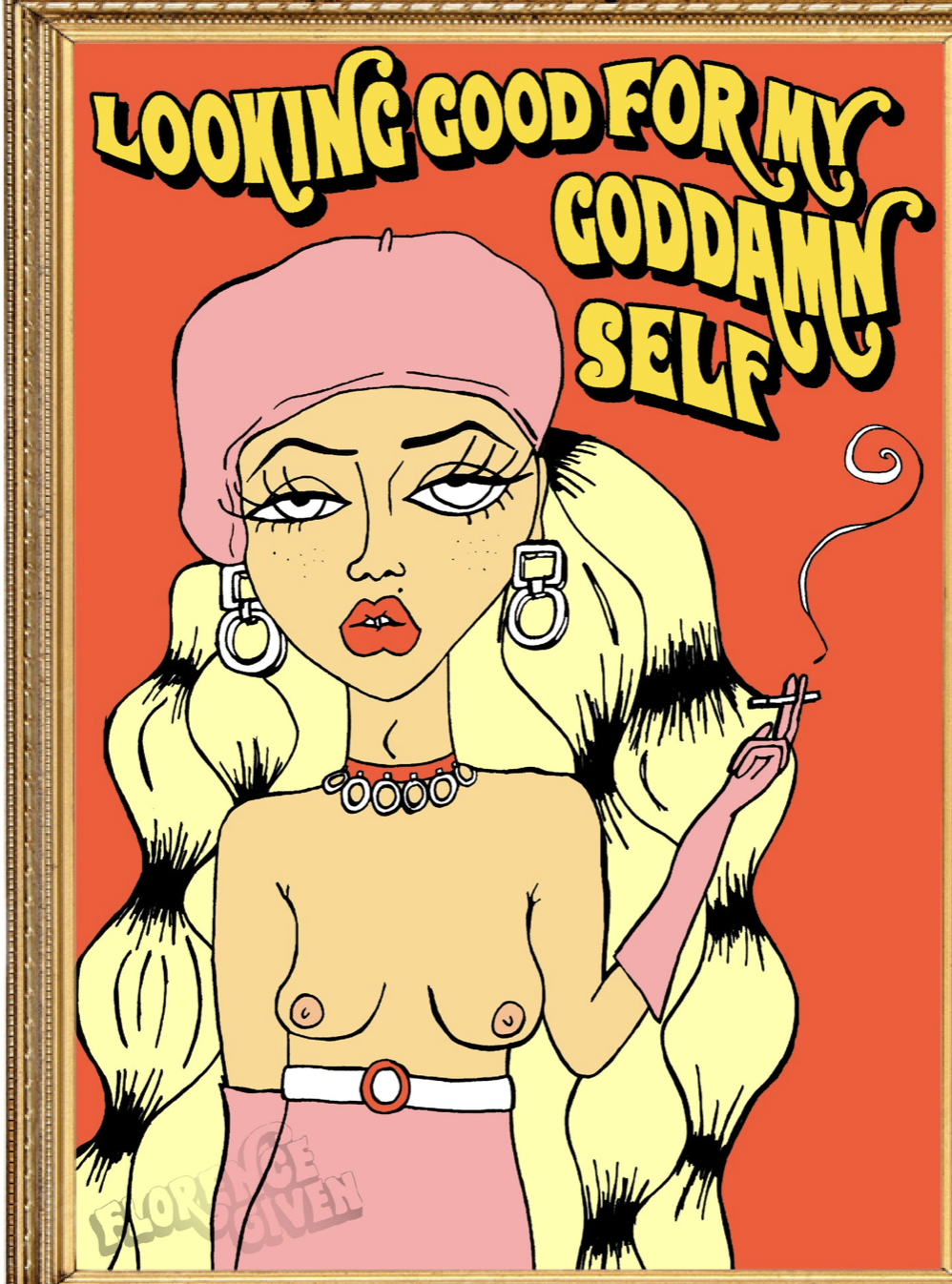

À travers la description de Circé, on peut faire un lien avec la vision de la «femme fatale» ou la femme parfaite que l’homme a créer. Cette vision quasi impossible à atteindre de la femme qui agit d’une certaine manière ,qui ressemble à telle chose, qui parle d’une telle manière, qui s’habille de telle façon, etc… Comme Circé, la vision de la femme parfaite selon notre société patriarcale est séduisante ,elle est facile à atteindre mais pas trop. Cette idéalisation de l’image d’une femme qui représente tout ce donc l’homme rêve est aujourd’hui associé à un terme appelé «male gaze». Ce concept se définit par la vision du monde masculine qui est omniprésente dans les médias, dans notre culture et qui est maintenant encrée en nous. Elle peut être source de misogynie internalisée également. En fait, comme on le voit dans la figure de la sorcière qui perdure dans nos médias et notre société, la femme est perçue selon une vision masculine, toutes les attentes mises sur elles sont d’une perspective masculine et le male gaze n’est que la concrétisation de cela. Il n’y a rien de plus patriarcal qu’une vision plus-que-parfaite d’une femme ou encore de la diabolisation de celle-ci.

« The hegemonic perspective of cisgender, heterosexual men present in art, media and culture, which everyone internalizes to an extent. »

Fiven, Florence, Women dont owe you pretty, 2020, Kansa City, p.199.

Des critères élevés

Encore en lien avec la description de Circé, la vision masculine d’une femme fatale, une femme qui correspond à un idéal selon les hommes vient avec des critères très précis. À travers les siècles, ces critères n’ont cessés d’évoluer et de se moduler selon leur époque mais ils sont tous rester plus irréaliste les uns que les autres. À l’intérieur du paradoxe de la figure de la sorcière, de la dualité entre une femme fatale et une femme monstrueuse, se cache les conséquences des standards de beauté. En effet, si une femme répond à tous les critères émis, elle rentre dans la définition de «beauté» telle que définie par la société patriarcale. Or, si une femme ne présente pas tous les critères, elle penche de l’autre côté, celui de «pas attirante». Ces critères, on les appelle les standards de beauté. Même si le terme n’a vue le jour qu’au milieu du XIXe siècle chez les blancs qui désiraient s’affirmer et créer un model idéal basé sur leur corps, on voit tout de même une semblant de standard de beauté et de personnalité à travers les persécutions des femmes au moyen-âge ou le récit de Circé.

« Standards de beauté: Ce sont des idéaux de beauté valorisés par la société. Ces standards, souvent irréalistes, font la promotion de types de corps, de couleurs de peau, et de caractéristiques qui évoluent avec la société. »

Prudencio, Jessica, les standards de beauté, avec Jessica Prudencio, ici-radio-canada MAJ, 2021.