Pourquoi la femme s’est-elle soudain changée en sorcière?

Cours 1: Le problème de la représentation

Qu’est-ce que la réalité?

Le passage entre l’imaginaire et la réalité n’est pas aussi clair qu’on peut le croire. Parfois, les représentations imaginaires que l’on se fait sont plus rassurantes, plus agréables que l’est la réalité: c’est pourquoi on y tient. L’humain n’est pas objectif: il est toujours subjectif et tout son univers est composé d’éléments imaginaires. L’imaginaire devient réalité lorsqu’on croit tellement fort à l’imaginaire qu’on le concrétise. Dans le contexte de la figure de la sorcière, il s’est produit une importante banalisation entre la représentation historique et la réalité. Toutes sortes d’enjeux en ont découlé, dont la difficulté à atteindre

La figure de la sorcière est stratifiée. La première strate (couche) est celle où la figure de la sorcière est ancestrale et puissante. Cette représentation de la sorcière fait références à des sages-femmes, des femmes aux connaissances nombreuses. Elle fait référence à la spiritualité. C’est une représentation positive: les femmes sont des herboristes, des guérisseuses holistiques, traditionnelles, ancestrales. La seconde strate est la strate où l’on démolit cette puissance. Cette strate est bourrée de stéréotypes. Elle banalise la violence faite aux femmes. Quelques stéréotypes communs de cette strate sont:

- La laideur ou la beauté fétichisée

- La méchanceté, le danger, le mal

- La vieillesse

- L’association à la bestialité, à l’animalité, l’idée que la sorcière (ou la femme) appartient à la nature (elle est restée enfermée dans l’état de nature dans l’imaginaire collectif à une époque où les grands penseurs, comme Descartes par exemple, cherchaient à sortir l’humain de son état naturel)

- La peur qu’elle incarne ou inspire

- La solitude, l’indépendance (souvent des femmes célibataire, mariées avec le Diable) qui dérange.

Un bon exemple de ce que l’on peut retrouver dans cette deuxième strate sont les sorcières imaginées par Roald Dahl dans son roman pour enfants écrit en 1983. Dans ce cas, on passe de l’imaginaire à la réalité: on fait exister une créature inventée à travers les femmes. Les sorcières sont « toujours des femmes », selon les dires de l’auteur. Cela instaure de la méfiance à l’égard de toutes les femmes dans l’esprit des enfants, méfiance qui, en vieillissant, pourrait se transformer en haine ou en violence. L’auteur est conscient de ce qu’il fait, de la représentation qu’il crée. Il emploie un langage violent à l’égard des femmes en plus d’avoir recours à une généralisation problématique, insinuant que n’importe quelle femme peut être une sorcière!

Un autre exemple de cette figure négative de la sorcière qui existe dans cette seconde strate est illustré dans le texte de Catherine Clément qui décrit les démarches de Pierre de Lancre, un démonologue du 17e siècle qui avait reçu le mandat de débusquer les sorcières. Pour sa part, il y a eu confusion dans la représentation: il était terrifié et croyait réellement à ces sorcières dont il parlait, contrairement à Roald Dahl. Il ressentait énormément de peur par rapport aux femmes libres de son temps. Il se sentait dépassé par le sentiment de désir que les belles jeunes femmes allumaient en lui. Il associait le plaisir au mal, ce qui fait qu’il a associé ces femmes belles et ferventes de plaisir au mal et au Diable, à la démonisation. C’est ainsi qu’est née la figure de la sorcière: elle est née de la peur. Ç’a toujours été un moyen pour l’homme d’opprimer la femme, de blâmer ses propres désirs et pulsions sur son dos à elle. Il n’y a aucun doute que cette association de la femme libre qui profite des plaisirs de la vie au mal et au danger a beaucoup à voir avec le fait qu’encore aujourd’hui, il est mal vu pour une femme d’avoir une sexualité libre et épanouie au même titre qu’un homme.

De plus, le mot sorcière est souvent employé comme insulte à l’égard des femmes. Le mot possède une connotation négative et péjorative qui provient de cette deuxième strate.

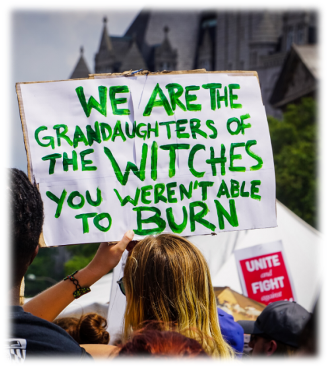

La troisième strate est celle où les militantes se réapproprient la figure de la sorcière, en font une emblème puissante et inspirante à travers laquelle les femmes peuvent réclamer leur pouvoir et s’épanouir. Cette strate est relativement récente et vise à contrer cette violence longtemps dirigée vers les femmes à travers la figure de la sorcière. Sourcé intéressante qui parle de la sorcellerie moderne: LIBERTÉ, SEXUALITÉ, SORORITÉ : CE QUE LES SORCIÈRES NOUS ONT APPRIS – Paulette Magazine (paulette-magazine.com)

Cours 2: Les conditions d’émergence

Qu’est-ce qui a rendu possible la chasse aux sorcières?

- Anthropologique: cette condition concerne l’espèce humaine. Nous sommes des être dotés d’une expérience de pensée et d’imagination, une capacité qui peut être extrêmement puissante, qui est liée directement au corps et qui peut même induire des stimulus physiques (par exemple, si nous nous imaginons croquer dans une pomme, nous pouvons sentir son acidité dans notre bouche, nous pouvons imaginer le jus qui s’en échappe, le bruit que prendre une bouchée produirait). Quelques caractéristiques de l’imagination sont l’expérience vécue, les goûts, la sensibilité, les sentiments, la signification symbolique, l’association de connaissances abstraites et bien d’autres; bref, ce sont toutes les informations qui proviennent de nos sens. L’imagination repose sur l’expérience vécue mais en déborde. Il est possible de constituer un monde entier de valeurs en ne se basant que sur notre imagination. C’est elle qui nous pousse à agir. Elle définit nos croyances. C’est pourquoi la figure de la sorcière s’appuie sur une base réelle, autrement dit sur les femmes. Les femmes sont la partie de réel, et les sorcières sont la partie imaginaire.

- Politique et sociale: cette condition représente le rôle que jouent les institutions dans le passage de l’imaginaire à la réalité. On organise socialement des comportements ainsi que ce qui, à la base provient de l’imaginaire, on concrétise des idées. Quelques exemples sont:

- Les règles

- Les rituels

- Les lois

- Les valeurs

- La pédagogie

- L’architecture

- L’urbanisme

La chasse aux sorcière fut rendue possible lorsque la sorcellerie, produit de l’imagination, devint un vrai crime, régi par de vrais procès et lois et puni par de vraies sanctions.

3. Mythologiques (Circé et Médée): cette condition concerne la mythologie. La figure de la sorcière comprend à la fois des caractéristiques de Circé ainsi que de Médée, ce qui engendre une représentation paradoxale, contradictoire. La mythologie a été adaptée afin de donner naissance à la sorcière telle que nous la connaissons. Cela a pour conséquence qu’il n’y a pas d’issue dans la représentation: il y a généralisation et banalisation, puisque presque tous les comportements ou toutes les caractéristiques d’une femme peuvent la faire passer pour une sorcière: une grande beauté ou une grande laideur, une grande intelligence ou une grande simplicité, etc. La généralisation masque les issues de la représentation, masquent la cohérence, le sens.

Quelques caractéristiques de Circé et de Médée:

Circé: Fille du Soleil, femme fatale, amour et magie, séduction, animalité.

Médée: Magie dangereuse, étrangère, prête à tout (désespérée), meurtrière (infanticide et fratricide), vengeresse.

4. Métaphysique (angoisse métaphysique de la liberté): cette condition concerne les dogmes religieux (idées et principes) qui prennent en compte la liberté. Celle-ci, selon l’Église, serait la responsabilité de chaque individu et la perte de liberté serait une conséquence directe des actions de l’être humain, comme pour la chute d’Adam et Ève, eux qui furent forcés de quitter le Jardin d’Éden après avoir désobéi à Dieu. Leur malheur est une conséquence directe de leurs actions. C’est de la qu’a émergé la mentalité voulant que tous les malheurs de l’homme soient de sa propre faute. L’humain serait responsable de la chute, de la perdition: il a librement consenti au mal. Il est responsabilisé, imputable, coupable. On se met donc à chercher des coupables aux nombreux malheurs des humains d’autrefois parmi les humains, justement. Cela crée une énorme angoisse métaphysique. C’est ainsi que l’on en vient à blâmer certaines femmes qui sortent de l’ordinaire en les accusant de sorcellerie. On les associe au diable, à quelque chose de démoniaque. On pense qu’en les exterminant, on améliorera notre sort. Cela justifie, dans l’esprit des gens du temps, la chasse aux sorcières et la violence.

5. Juridique (de l’hérésie au crime de sorcellerie): cette dernière condition fait référence à la mise en place de procès et de lois afin de rendre la sorcellerie punissable. En 1326, on définit le crime d’hérésie de sorcellerie et les premiers procès concernant ce crime apparaissent. On passe d’une condamnation morale de la sorcellerie à une véritable condamnation.

Cours 3: Hypothèses

Comment expliquer que la femme a été le bouc émissaire de l’Inquisition et quel impact cela a-t-il sur notre réalité actuelle?

- La place grandissante des femmes: nous avons souvent cette image de la femme du Moyen-Âge faible, opprimée, dominée. Or, si cela était réellement le cas, pourquoi les femmes auraient-elles été victimes de l’Inquisition? Elles ne devaient pas représenter une grande menace ou un grand danger. C’est pourquoi il serait plus juste de penser que la femme occupait en réalité une place grandissante dans la société féodale du Moyen-Âge. La doctrine du mariage, l’indissolubilité de celui-ci et la monogamie l’avantagent, la protègent de l’abus. À cette époque, les rapports conjugaux étaient plus égalitaires: le plaisir des deux époux était toléré et recommandé par l’Église. Cela explique toutes les condamnations de femmes au « désir insatiable » lors des procès pour sorcellerie. Cela explique aussi le fait qu’il est encore mal vu pour une femme, de nos jours, d’aimer la sexualité et d’avoir, par exemple, de nombreux partenaires. Elle ne se fera plus traiter de sorcière en raison de ces comportements, mais bien de femme facile, de pute, de salope et de bien d’autres mots tout aussi violents et misogynes.

- La lutte de pouvoir entre l’Église et l’État: au Moyen-Âge, c’est l’Église qui possède tout le pouvoir. On se fie à la foi plutôt qu’à la loi. Puis, peu à peu, une lutte de pouvoir s’instaure entre l’Église toute puissante et l’État. Éventuellement, les pouvoirs se diviseront et l’État deviendra laïque, complètement dissocié de la religion. C’est à ce moment que la lutte de pouvoir entre l’Église et l’État se transformera plutôt en lutte de pouvoir entre hommes et femmes. Les femmes, qui étaient autrefois plutôt avantagées par la doctrine du mariage, sont maintenant plus vulnérables. C’est le père de famille qui deviendra la figure d’autorité toute-puissante. Encore aujourd’hui, et malgré les nombreux droits qu’ont acquis les femmes au Québec au cours du dernier siècle, nous vivons dans une société patriarcale qui avantage les hommes, qui les privilégie.

- La hantise de la lubricité de la femme: dans le texte de Catherine Clément, nous trouvons un long extrait de texte écrit par Pierre de Lancre, démonologue des 16e et 17e siècles. Dans cet extrait le démonologue prête des intentions malsaines et maléfiques aux femmes qu’il côtoie au Pays de Basque. Il décrit avec force détails les activités sexuelles qu’il s’imagine qu’elles entreprennent avec le diable. Or, cette description ne provient pas d’une observation: elle provient de son imagination. Il a condamné ces femmes à la mort, les accusant de sorcellerie, parce qu’il leur a prêté une sexualité débridée et les a blâmées pour son propre esprit tordu et son propre désir débordant. Il a eu peur de leur grande beauté, de leur légèreté, de leur joie de vivre et d’à quel point elles étaient attirantes lorsqu’elles dansaient. Encore à ce jour, les femmes sont souvent blâmées, culpabilisées et punies parce qu’elles engendrent du désir chez l’homme. Par exemple, le code vestimentaire au secondaire est très strict pour les filles, puisque leur corps est objet de distraction pour leur contrepartie masculine. C’est à elles de se couvrir, et non pas à eux d’apprendre à se contrôler. Il y a toutes les notions de culture du viol qui entrent également en jeu: les femmes sont souvent tenues comme responsables lorsqu’elles subissent des agressions sexuelles, sous prétexte qu’elles étaient habillées de telle ou telle manière et qu’elles l’ont cherché.

- La modernité et la domestication: à l’époque des grandes avancées scientifiques, le pouvoir d’action de la science devient tellement grand que l’homme est en mesure de tout instrumentaliser, de tout objectiver. Tout ce qui relève de la nature est maintenant à sa disposition. Or, nous avons déjà abordé le fait que lors de l’apparition de la figure de la sorcière, qui est associée à la nature, les femmes sont en quelque sorte restées enfermées dans cet état de nature. L’homme étant en mesure de contrôler et d’instrumentaliser la nature, il a été en mesure de faire de même avec la femme, qui est tranquillement devenue rien de plus qu’un objet, une génitrice, une décoration. Cette objectivation est encore bien présente dans notre société actuelle: les femmes doivent constamment se battre pour être vues comme des personnes intelligentes, compétentes, qui sont plus que simplement des objets sexuels.

Mon sujet d’enquête: l’oppression de la sexualité de la femme à travers la figure de la sorcière

Quand cela a-t-il commencé? Quels sont les effets encore aujourd’hui?

La sexualité des femmes est opprimée depuis que la figure de la sorcière a été inventée. Les hommes blâment leur désir sur les femmes, leur désir les effraie ( voir paragraphe ci-dessus sur hantise de la lubricité de la femme). À l’époque, on condamnait les femmes qui avaient une sexualité trop libre et ouverte. Encore aujourd’hui, il y a beaucoup de stigmatisation dans la sexualité de la femme.

Voir paragraphe sur la deuxième strate de la figure de la sorcière.

Armelle Le Bras-Chopard: Lutte de pouvoir entre les hommes et les femmes depuis la laïcisation de l’État. Les hommes sont en position de pouvoir. Leur désir devient une faiblesse, ils le blâment sur la femme et la disent maléfique.

Fonction sociale: préservation du patriarcat. En opprimant la sexualité de la femme, on l’infériorise, on la contrôle. Les hommes et les femmes ne seront jamais égaux tant que la sexualité ne sera pas libre des deux côtés.

Tout le monde gagne à avoir une sexualité égalitaire: tout le monde est en mesure de mieux s’épanouir.

Sources intéressantes:

LIBERTÉ, SEXUALITÉ, SORORITÉ : CE QUE LES SORCIÈRES NOUS ONT APPRIS – Paulette Magazine (paulette-magazine.com): « Ce qui dérange à la Renaissance, ce ne sont pas tant leur cheveux roux (parfois jugé comme un argument suffisant pour une condamnation) que la façon dont elles souhaitent vivre leur vie : libres. Libres d’avoir des enfants ou non, libres de vivre seules – comprendre : sans hommes de qui elles dépendraient -, libres de vivre leur sexualité comme elles l’entendent. »

Du balai au godemichet. Femmes, sorcières et sexualité: déviance ou ingouvernabilité? | Observatoire de l’imaginaire contemporain (uqam.ca): « Cette stigmatisation de la sexualité, et spécifiquement de la masturbation, féminine ne date pas d’hier. À l’époque des chasses aux sorcières, plusieurs femmes ont péri au bûcher parce qu’on les accusait d’entretenir des relations intimes avec le diable. »

Roman « Mauvaise foi » de Marie Laberge: « Sans trahir le secret de la confession, je vais vous avouer une chose : dans tout mon ministère, la peur viscérale des femmes, de l’attrait des femmes, de leur séduction, d’un potentiel de vice et de péché m’est apparue avec une clarté… éprouvante. On leur en a mis sur le dos, des abus, des crimes et des péchés. Leur faute! La faute de leur beauté, de l’attirance démoniaque, du désir qu’elles suscitaient. J’ai entendu tellement d’histoires tordues… »