« Que représente la sorcière dans mon imaginaire? »

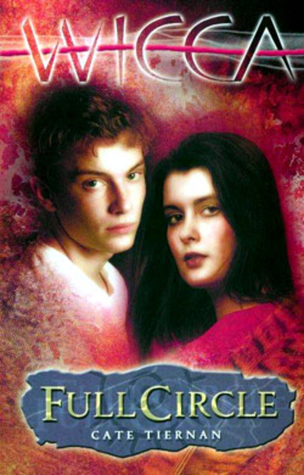

Lorsque je me suis posé la question, alors que Rémi Laroche amorce une explication de Catherine Clément, la réponse m’est venue assez difficilement. Il est vrai que, instinctivement, la figure de la sorcière constitue dans ma pensée l’image d’une vieille femme au nez crochu, acariâtre et cherchant du mal aux enfants. Cela dit, il y a aussi, lors de l’adolescence, ma rencontre avec des figures sorciers et sorcières hypersexualisés, notamment dans la série littéraire Wicca écrite par Cate Tiernan. Quoiqu’en dise, la figure la sorcière vient avec tout un bagage dans l’imaginaire.

Penser la représentation de la sorcière

Quelle signification accordons-nous à la figure d’une sorcière ?

- Des stéréotypes : endroits sombres, préparation de potions, maisons fermées

- La méchanceté : femmes dangereuses/ rapport éthique bien-mal ;

- Laideur : jugement esthétique (rapport conflictuel – attribut de beauté)

- Féminité : processus d’identification féminin

- Imaginaire : visible/invisible – phénomènes surnaturels (croyances)

- Vieillesse : que l’on peut associer à la jeunesse

- Costume : attributs ; animalité – bestialité ( domaine de la nature)

- Peur : indépendance féminine ; célibat ; puissance

Commentaire des textes de Arnould et Dahl : Comment arrive-t-on à croire en l’existence d’une chose qui n’existe pas?

Il faut d’abord dire l’ardeur avec laquelle les deux écrivain.es parlent de la sorcière. Dans celui de Catherine Clément, c’est une charge acerbe, accompagnée d’une plume ironique, pour dénoncer Pierre de Lancre, reconnu pour avoir porté au bûcher des femmes. En prenant soin d’écorcher Freud au passage, Clément démontre l’obsession ambivalente que possède De Lancre avec les femmes : admiration pour le cheveu sous le couvert d’une stylistique méliorative, aversion pour le cheveu, une commande d’un roi lui-même obsédé. Dans celui de Dahl, l’imaginaire est rapidement mis de côté en éliminant l’image stéréotypée de la femme : « Mais ce livre n’est pas un conte de fées. Nous allons parler des vraies sorcières, qui vivent encore de nos jours. » Les trois derniers mots ancrent l’imaginaire dans la réalité, car Dahl veut dire que le stéréotype est peut-être ridicule, mais il ne faudrait pas en rire puisqu’elles existent actuellement, et ce, dans une forme bien pire. Et le bal d’invectives est lancé dès les lignes qui suivent : l’enfant est mis en garde, les sorcières de ce jour ne sont plus identifiables, elles sont partout. Par ces trois mots, l’on viole la conscience jusque-là innocente de l’enfant pour y forcer une misogynie qui se traduira, instantanément ou bien plus tard, par des sensations, des valeurs et des comportements analogues.

Lien à faire avec la figure la sorcière : Wicca, oeuvre de Cate Tiernan

La figure sorcière est-elle toujours négative et néfaste ? Prenons l’exemple du livre illustré sur l’image ci-contre : Sweep ou Wicca, série de romans écrit par Cate Tiernan. La série de roman met en scène Morgan, une adolescent au high-school, qui, à la suite d’une rencontre d’un mystérieux jeune homme (illustré ci-contre), se découvre sorcière. Comme mentionné en introduction de ce document d’enquête, ce livre a forgé ma représentation personnelle, soit une image romancée, idéalisée et occidentalisée des sorcières. Car, bien qu’originaire d’un pays aux multiples cultures sorcières, ma culture demeure occidentale. Cela dit, Morgan n’était pas ce que je connaissais des méchantes dames empoisonnant des pommes. Si l’on peut voir dans Wicca un récit adolescent où l’on traite d’amour, d’amitié, de parentalité, d’émancipation et de sexe, il ne faut pas omettre le processus de récupération de la figure de la sorcière auquel on a tapi des siècles de féminicides étatiques.

Mona Chollet, dans la vidéo ci-dessus, propose à 10:25 minutes des pistes de réflexions (race, genre, etc) et de solutions pour penser la récupération de l’industrie du divertissement de la figure de la sorcière.

Comment comprendre la banalisation de la représentation de la sorcière?

1ère condition : Anthropologique

Ça réfère à l’humain en tant qu’espèce. Comprendre l’humain en ce qu’il a de commun.

L’humain est une l’espèce fabulatrice – ce qui est une puissance. L’imagination dépend de l’expérience vécue et de nos sens, ce qui explique les goûts, la sensibilité, la différence dans le jeu de la représentation. / dans une autre dimension : une symbolique. (Ex. penser à la pomme de blanche neige.) / texture, odeur. L’imagination est connectée au monde des sensations et peut stimuler notre corps comme si la chose était devant nous. La stimulation vient de l’intérieur, de la psyché.

2e condition : Institutionnalisation

Il y a eu institutions de pratiques et des habitudes qui vont renforcer – organiser des comportements. (Ex. Lois, règles, lois, rituels, pédagogie dans le système d’éducation, architecture, urbanisme.) La conséquence de cette institutionnalisation fait exister des choses qui sont de l’ordre de l’imagination pour les transférer dans le réel, de fait même transforme nos sensations, nos valeurs, nos opinions et nos comportements.

3e condition : Condition mythologique

La sorcière issue du Moyen Âge va être un amalgame de ces deux personnages mythologiques : Circé, femme du soleil, fatale, amoureuse, magique et séductrice & Médée : femme dangereuse, métèque à la limite, vengeresse et meurtrière. Le mélange dans ces mythes va légitimer les bûchers grâce aux paradoxes et aux contradictions avec pour cause : la haine des femmes et l’amour des fictions et des mythes.

4e condition : Métaphysique

- Péché originel : l’humain est responsable de sa chute – de la perdition. Il ou elle y consentit librement.

Ce qui apparaît à cette réflexion de Arnould : angoisse métaphysique de la liberté

- Rédemption : Choix d’Ève de manger la pomme – choix du bien, donc de la religion – choisir sa religion pour avoir la foi : ne pas l’avoir = hérésie

Crédit : Wikimedia Commons

Haine, violence, peur, folie , inhibition de l’action, irrationalité = Désignation d’un bouc-émissaire

5e condition : Juridique

Passage d’une condamnation morale à la définition du crime d’hérésie de sorcellerie

- 1326-1327 – Proclamation des magiciens ou invocateurs en hérétiques dans Super illius specula

- 1420 – Début de la chasse aux sorcières dans le Duché de Savoie (au sud des Alpes)

6e condition : épistémologique

La science moderne va être différente de la science moyen âgeuse, notamment grâce à l’acquisition d’une méthode basée sur la rationalité. Arnould s’intéresse à ce changement de paradigme.

Réflexion de groupe : En quoi la judiciarisation fait passer la figure de la sorcière de la représentation en une existence?

- Processus d’institutionnalisation. L’adoption d’une loi vient ancrer dans le code de règles sociétales l’existence d’une pratique sorcière que l’on prohibe. Cela vient restreindre la liberté de se mouvoir, de choix, de foi (directement influencée par la religion).

- La croyance populaire passe à une règlementation. C’est un resserrement lié aux peurs à la croyance et cela influe les comportements humains : on ne veut pas avoir les caractéristiques de la sorcière. C’est une généralisation. La violence devient plus concrète puisqu’on peut en subir les contrecoups physiques.

- Croyance vs. Loi Puisque la loi possède un pouvoir coercitif, de répression, voire de vie ou de mort, elle a un certain pouvoir de dicter l’opinion publique. Une croyance n’est pas, au contraire de la Loi, commune à tous ni même répressive. Livre : Le marteau des sorcières = comment faire avouer le crime d’hérésie

Penser la banalisation de la sorcière à travers l’institutionnalisation :

le langage, un comportement, un trait humain.

Pourquoi la chasse aux sorcières a cessé? Pourquoi l’Inquisition a cessé?

Au 18e siècle, il y a eu un changement de paradigme dans la culture et les connaissances dominante : valorisation de la rationalité. En devenant rationnel, l’on pourrait combattre les superstitions et prendre de la distance avec l’imaginaire

Armelle Le Bras-Choppard n’est pas d’accord et elle explique l’arrêt de la chasses aux sorcières en 6 hypothèses.

1ère hypothèse : L’Inquisition est une réponse à la place grandissante des femmes dans l’espace public au Moyen Âge. Elles possèdent des connaissances en médecine, en science, en agriculture, notamment à cause des métiers pratiqués. On a cru, à tort, que le mythe de la position misérabiliste des femmes au Moyen Âge était valide, ce qui n’était pas le cas. À cet effet, citons Julie Pilorget qui détaille concrètement la place de la femme au Moyen Âge.

Lorsqu’un homme et une femme se marient dans la coutume, notamment picarde, la femme est propriétaire de la moitié des biens avec son époux et on va également instaurer très vite au nord de l’Europe les douaires, qui sont ces gains de survie que l’on va donner aux femmes en cas de décès de leur époux, qu’on ne retrouve pas dans le sud de la France et de l’Europe.

Julie Pilorget, en entrevue avec France Culture

2e hypothèse : le transport de la lutte de pouvoir entre l’Église et l’État.

Institution de l’Église avec Saint-Augustin (6e & 7e siècle) qui engendre une lutte avec l’État laïque. Ce qui a été responsable de l’Inquisition, l’Église, s’est transformée entre une lutte entre femmes et hommes.

État moderne

Laïque

Autorité qui repose sur les humains

État de droit qui apparaît, sous sa forme dominante et patriarcale, va être violente.

Église

Religieux

Autorité repose sur Dieu

Bien et mal / vérité

L’État religieux protégeait les femmes de certains abus dans mariage ; la monogamie à l’avantage de la femme ; reconnaissance du plaisir comme facteur de procréation ; l’affirmation de l’égalité devant Dieu.

Le modèle d’autorité que va prendre l’État quand il va se mettre en place, inspiré par le Pater Familias romain, c’est l’autorité du père de famille qui s’institue – assujettissement de la femme au père de famille. Ça va devenir la manière de construire la souveraineté de l’état moderne, la famille du père va devenir la référence : patriarcat.

Réflexion à faire avec cette hypothèse :

En lisant la théorie Le Bas-Choppard, cela me rappelle les écrits de l’écrivaine Monique Witting qui décrivait, dans son livre La pensée straight, l’hétérosexualité non pas comme une identité, mais bien comme un système politique. Un système visant à contrôler les femmes en les empêchant, entres autres, de rester solidaires (ex. opposer les femmes en ennemies pour l’attention d’un homme, d’être indépendantes – notamment comme les sorcières l’étaient – (ex. contrôle financier par le père), de bien vieillir – des sorcières historiquement conspuées parce qu’elles l’étaient – (ex. ). L’Inquisition avait peut-être cessé, mais un autre type de chasse s’activait à l’arrivée de l’État : l’hétéropatriarcat.

3e hypothèse : Modernité et domestication de la nature

Avec la découverte et la conception nouvelle de la rationalité, l’on assiste à la création de la science moderne qui se caractérise ainsi :

- Passage de l’usage des sens, de la méthode empirique, de l’observation directe (humain au centre de l’univers) à l’installation d’instruments de mesure pour mathématiser, quantifier l’observation, la rationalisation de l’information.

- Naturalisation et domestication de la femme et de la nature : La nature : arbres, oiseaux, rivières et femmes (on ne lui a pas donné sa place rationnelle) La science devient efficace pour agir sur la nature, mais on voudra garder la femme au statut de nature. On voudra la traiter objectivement de la même manière que l’on traite un arbre ou une rivière : pour l’analyser, la mesure, la quantifier. L’homme sera, dès cet instant, dans un rapport de maîtrise et de domestication.

4e hypothèse : Rationalisation capitaliste de la sexualité

Selon la théoricienne Silvia Federicci, il y a eu une accumulation primitive (avec une force de travail d’ouvriers) de propriété privée, de capital. Dans cet intérêt, le travailleur séparé de ses moyens de production et la valeur est accordée à son objet. Selon la théoricienne, cette accumulation s’est effectuée progressivement pendant l’Inquisition ; une accumulation avec comme matériau le corps des femmes, car il faut faire naître des enfants pour constituer une banque de travailleurs. Ainsi, la femme est dépossédée et il ne lui reste qu’un assujettissement. Les bûchers maintenant éteints, l’assujettissement e des femmes pouvait être pérenne grâce au droit.

Et quand elles étaient pendues ou brûlées, on prenait soin que les leçons à tirer de leur agonie soient bien comprises. L’exécution était un événement public important, auquel tous les membres de la communauté devaient assister, y compris les enfants de la sorcière, particulièrement leurs filles qui dans certains cas étaient fouettées devant le bûcher sur lequel elles pouvaient voir leur mère brûlée vive.

La chasse aux sorcières fut une guerre contre les femmes : c’était une tentative concertée pour les avilir, les diaboliser et pour détruire leur pouvoir social.

Silvia Federicci, Caliban et la sorcière