La sorcière évoque la peur et la mal aux enfants. Depuis toujours, j’associe bien involontairement la figure de la sorcière à une forme de magie noire, aux poisons mortels, aux « méchants » des films. Cela est peut-être dû à la représentation trop fréquente de la sorcière projetant de faire le mal absolu sans réel motif. Par exemple, dans le conte musical pour enfant « Émilie Jolie », la sorcière est désignée comme méchante contre sa volonté. Les costumes d’Halloween représentant une sorcière sont eux-mêmes un signe flagrant de cette peur érigé autour de la figure de la sorcière. Le terme « sorcier », quant à lui, est symbole de force, de pouvoir. Harry Potter à l’école des sorciers en est un exemple des plus concrets. Qui ne rêverait pas d’un séjour à Poudlard? Aujourd’hui, je distingue la terme masculin et féminin puisqu’ils ne semblent pas avoir la même connotation. J’associe désormais la figure de la sorcière à une mauvaise compréhension de la science (l’usage de plantes) et de l’humain tant sur le plan cognitif que physique (déséquilibres homéostasiques).

Plan de l’enquête

- Questions philosophiques (exemples)

- Analyse des textes lus dans le cadre du cours

- Analyse de source (périodiques, œuvres et livres)

- Conclusion

- Plan de la dissertation

- Dissertation

- Médiagraphie

Questions philosophiques selon les termes abordés en classe:

- Le figure de la sorcière ainsi que le sort qu’elle a subi sont-ils simplement le résultat d’une mauvaise compréhension d’un phénomène classé « hors normes »?

- L’incompréhension de ce phénomène et la représentation acquise au fil du temps a-t-elle encore des répercussions aujourd’hui?

- Quelles sont les conséquences pour les femmes, de l’évolution des conditions historiques ayant rendu possible la chasse aux sorcières et l’inquisition?

- Comment la figure de la sorcière peut-elle évoquer autant de personnages différents les uns des autres?

- Comment une fiction peut-elle devenir assez présente dans la conscience générale pour entrer dans le réel (À quel moment rentre-t-elle dans le réel?) et quels en sont les conséquences?

- Quelle est la limite entre le réel et l’imaginaire de l’être humain si l’on considère que l’humain est insatiablement poussé à créer de la fiction pour s’expliquer le monde?

- La banalisation de la figure de la sorcière a-t-elle un lien avec la banalisation de la situation des femmes de nos jours?

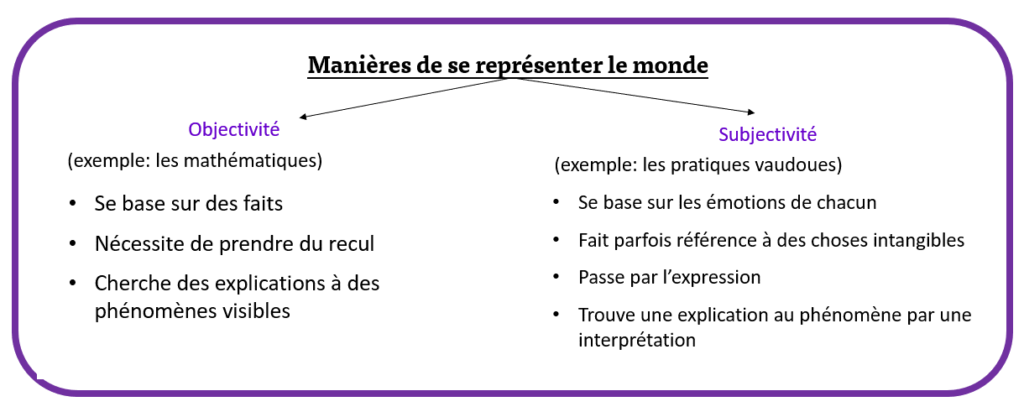

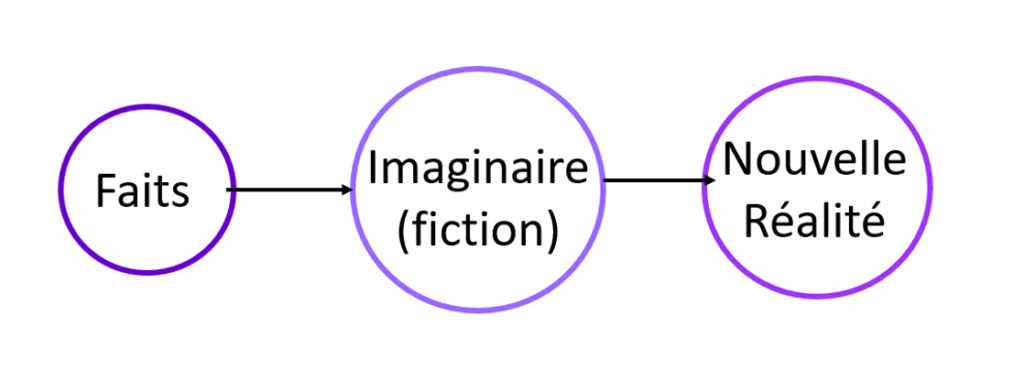

Tout d’abord, la figure de la sorcière subit un traitement singulier dû à la représentation de cette dernière. En effet, afin de mieux comprendre certains phénomènes, l’être humain suit parfois sa tendance à la fabulation (Par fabulation, j’entends la création d’histoires qui, au départ, se présentaient comme des faits réels.) Ainsi, en partant de rituels exercés par certaines femmes, une institution telle que la religion a réussie à bâtir un mythe puissant sur ces personnes transgressant les normes de la société de l’époque. Ce mythe s’est, à son tour, modifié pour de venir une réalité qui a le pouvoir d’effrayer et d’animer la crainte chez la majorité de la population. La plupart du temps, ce qui échappe à notre compréhension est source d’angoisse et de peur. Bref, l’incompréhension d’un phénomène peut mener à la création d’une fiction et finalement aboutir à une réalité truquée. L’objet principal de mon enquête se concentrera donc sur l’incompréhension des divers phénomènes au temps de la création de la figure de la sorcière et des répercussions de celle-ci à notre époque à travers diverses œuvres et articles.

Analyse des textes lus dans le cadre du cours

- Sacrées sorcières de Roald Dahl / Les bûchers du Grand Siècle de Catherine Clément

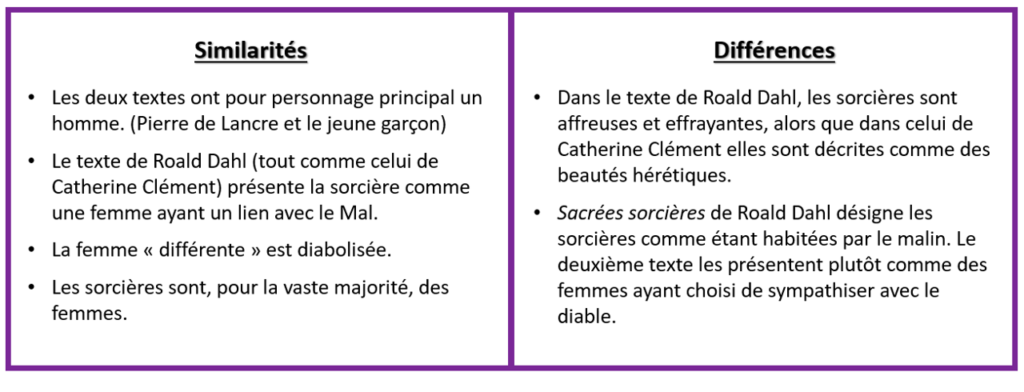

– En comparant ces deux textes, on peut voir à quel point la figure de la sorcière (bien qu’ayant plusieurs formes) reste une image péjorative de femmes qui ne se conforment pas à la norme. Dans le texte de Roald Dahl, les sorcières déteste les enfants et leur font subir les pires cauchemars. Bien qu’elle ne soit plus traitée d’impur, la sorcière reste une menace.

– La grand-mère à intériorisé l’idée (la représentation péjorative de la sorcière) et en fait une réalité par le doute qu’elle crée chez son petit-fils.

– Dans l’extrait du texte de Catherine Clément, Pierre de Lancre exerce un jugement moral en étiquetant le plaisir de certaines femmes (lors de danses par exemple) comme un Mal. Allant même jusqu’à porter des accusation sur des fictions, ce texte crée également une réalité à partir d’un imaginaire. Une réalité qui coutera la vie à plusieurs femmes.

– Les deux textes montre des femmes incarnant le Mal : « En réalité, ce sont des créatures d’une autre espèce, ce sont des démons déguisés en femmes. » « Elle est responsable de la puanteur du sabbat, des « choses sales » qu’il évoque sans les nommer et de la sodomie que le Bouc pratique avec ferveur. » Alors que dans la première citation la grand-mère déshumanise entièrement les femmes, la seconde vient renforcer le lien beaucoup trop répété entre le plaisir (soit un acte sexuel ou une danse) et une force obscure (en l’occurrence, le diable).

– Enfin, la figure de la sorcière est dans tous les cas attachée à la femme. Laide ou belle, les représentation de la sorcière englobe tout ce qui sort de l’ordinaire pour aussitôt le rendre effrayant : « […] elles ont des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela, pour se faire passer pour des femmes. » + « Le malheur, c’est qu’elles sont belles à damner un conseiller au parlement de Bordeaux. »

– Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’issue pour les femmes de l’époque tout comme pour celle d’aujourd’hui. Aux antipodes du spectre de la beauté, les femmes ne peuvent se permettent un écart et doivent porter une attention particulière à leur physique sans dépasser la limite fixée par la société pour ne pas être désirable. Encore d’actualité, cette pression constante reste un poids sur les épaules de plusieurs femmes.

- Histoire de la sorcellerie de Colette Arnould

Hérésie : « tout crime commis contre la foi, toute croyance contraire. »

« Le Moyen Âge a peu brûlé, il a, disons plutôt, cherché à savoir si la sorcière était combustible. Il a codifié, c’est déjà beaucoup, et cette sorcière-là existait à coup sûr, du moins dans l’esprit des inquisiteurs. » Dans ce cours extrait, Colette Arnould fait ressortir le réel émergeant à la suite de la fiction. En effet, les livres de lois et la judiciarisation de la sorcellerie met sur papier et donc rend réel ce qui ne l’était pas avant.

« Reflet de toutes les peurs, de tous les phantasmes, d’une société malade, il deviendra bientôt la cause de tous ses maux et sera tout naturellement associé à la femme, elle-même liée au péché originel. » Le diable qui, au départ ne servait pas à effrayer a été utilisé comme figure de répression effrayant les pieux et faisant augmenter la confiance aveugle de la population envers l’Église.

« De la suspicion naissait le refus de la différence derrière laquelle se profilait le diable mais, les mots ne suffisant plus, on s’orientait vers une juridiction permettant d’en venir aux actes. » Encore une fois, la juridiction est mentionnée comme l’élément ayant permis de passer de l’imaginaire à une réalité établie et incontestable.

Contexte de l’apparition de la sorcière: Les connaissance scientifiques sont refreinées par l’attachement de la société au symbolisme. Les connaissances en médecine sont tout aussi médiocres, ce qui place les sorcière dans une position de force. La religion tente à tout prix d’éviter le développement de la médecine, puisque pour elle, la cause de tout mal est une volonté divine. À ce titre, on pourrait penser que l’Église est effrayée par le pouvoir des femmes et ce savoir qu’elle ne détient pas et pourtant pourrait la détruire.

Le culte de la beauté déjà présent au Moyen Âge associe la laideur de vieilles femmes avec le Mal et la sorcellerie.

« Débutant par des « on dit », on en arrive à des certitudes permettant d’accuser des pires crimes. » Toujours dans le même schéma, des fictions, des histoire que l’on se raconte finisse par être vraies à cause des mots que l’on pose sur un évènement. Comme pour le mot « sorcière » que l’on a mis sur des personnes sortant du lot.

- Les putains du Diable de Armelle Le Bras-Choppard

Hypothèse : Le transfert de la lutte des pouvoirs entre l’Églises et l’État a causé l’atrocité du phénomène de l’inquisition.

Ce qui était une lutte entre l’église et l’état jusqu’au 17e siècle a été transférée en une lutte entre les genres (hommes (laïque, patriarcat) vs femmes (l’église protégeait mieux les femmes)). Avec la médecine, on perd plein de choses (comme le plaisir sexuel présenté comme nécessaire à la procréation).

Protection de l’église donnée aux femmes au Moyen-Âge:

- Égalité devant Dieu

- Doctrine du mariage

- Consentement des époux pours l’union

- Monogamie

- indissolubilité du mariage (permet d’éviter la répudiation)

- Caliban et la sorcière de Silvia Federici

Hypothèse : La rationalisation capitaliste de la sexualité a conduit à l’aliénation de la femme.

En critiquant Marx, elle souligne que pour que le capitalisme se met en place, il aura fallu une forme d’accumulation primitive (biens accumulés sur le dos des autres). On donne plus de valeur qu’il en a à l’argent. Pour Marx cette accumulation se fait sur le dos des ouvriers dans les usines, mais pour elle, elle se fait au Moyen-Âge, dans le corps des femmes (procréation).

« transformation de l’activité sexuelle des femmes en un travail, un service pour les hommes, et en procréation. »

« Cette imagerie trahit une nouvelle discipline sexuelle, qui déniait à la femme ‘’vieille et laide’’, ayant perdu sa fertilité, le droit à une vie sexuelle. Par la création de ce stéréotype, les démonologues conformaient la sensibilité morale de leur époque. »

« Indépendamment de l’âge (mais pas de la classe), il y a, dans les procès des sorcières, une identification constante entre sexualité féminine et bestialité. »

« Dans l’imaginaire populaire aussi, la sorcière fut associée à une femme âgée et lubrique, hostile à la vie nouvelle, qui se nourrissait de chair d’enfants ou utilisait leurs corps pour en faire des potions magiques, un stéréotype plus tard popularisé par les livres pour enfants. »

« Dans ce contexte, il paraît plausible que la chasse aux sorcières ait été, tout au moins en partie, une tentative pour criminaliser le contrôle des naissances et placer le corps des femmes, l’utérus, au service d’une augmentation de la population, de la production et de l’accumulation de force de travail. »

La double pression (à la fois pour procréer et pour réfréner ses pulsion sexuelles) place la femme sous une pression constante du milieu social. En effet, tout en devant procréer et subir les envies de son mari, la femme se devait de ne pas avoir ses propres fantasmes. Rendue objet de procréation, on peut faire le lien avec aujourd’hui, puisque notre société fait de la femme un objet de désir par l’hypersexualisation de cette dernière et la place encore une fois dans un paradoxe: devoir être désirable (image véhiculé par les réseaux sociaux) et ne pas l’être trop (sous peine de se faire accuser de jouer les aguicheuses et de chercher à subir des violences sexuelles).

Analyse de sources (périodiques, œuvres et livres)

- NADEAU, Jean-François. « Quels enseignements tirer de la chasse aux sorcières au Moyen Âge? », Le Devoir (10 février 2018), https://www.ledevoir.com/societe/519859/les-demons-de-la-sorcellerie-aujourd-hui (Page consultée le 2 février 2022).

« La nouveauté est que la sorcellerie ne décrit pas un groupe. « N’importe qui peut soudain en être accusé »»

Paul Castell, historien à l’université libre de Barcelone

Dans cet article, les répercussions de l’inquisition sont présentées sous forme d’exceptions juridiques répétitives. La mise en place d’un tribunal particulier, d’entorses à la loi ne semble pas disparu comme certains pourraient le croire.

Dans l’exemple de la chasse aux sorcières. les tribunaux mis en place lors de l’inquisition ont laissés des traces dans l’importance des tribunaux de notre époque.

La différence entre les sorcière et toute autre forme de répression au cours de l’histoire, c’est que les sorcière ne peuvent réellement être identifiées. Puisque chaque femme peut être potentiellement une sorcière, le doute plane et menace l’entièreté de la gent féminine.

« Alors qu’il s’agit de crimes totalement imaginaires, la répression terrible est, elle, tout à fait réelle »

Martine Ostorero, professeure d’histoire

Cet article souligne qu’un nombre important d’homme se sont fait exécutés au cours de cette période de l’histoire, mais que l’accusation de sorcellerie était plus simple pour les femmes qui ne pouvaient vraiment se défendre.

« Le nombre de condamnation pour sorcellerie est moins fréquent dans les «On voit que dans les États plus solidement constitués, on fait beaucoup moins de procès pour sorcellerie », insiste Pau Castell, historien.

- GROGUHÉ, Marissa. « Féminisme: les sorcières des temps modernes », La Presse (15 décembre 2018), https://www.lapresse.ca/vivre/societe/201812/14/01-5208081-feminisme-les-sorcieres-des-temps-modernes.php (Page consultée le 2 février 2022)

Collectif « Des sorcières comme les autres» :

reprennent le terme «sorcière» qui a une connotation péjorative dans le but de redorer son image. Pour elles, ce mot représente des femmes subissant une répression (de la part de l’État, de la religion ou du système patriarcal) et qui refusent de se conformer et de se soumettre aux normes sociales.

« Celles qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent guérisseuses, sages-femmes, célibataires ou veuves, bref, «toutes celles qui n’étaient pas subordonnées à un homme »», avance Mona Chollet.

« Féministe engagée, elle se dit interpellée par cet imaginaire, car «on réalise rapidement que les femmes qui ont été accusées de sorcellerie étaient souvent celles qui s’opposaient au pouvoir du clergé, de l’État, des médecins»» (Justine, un étudiante de l’Université du Québec à Montréal.)

« La chaîne de magasins Sephora souhaitait lancer en septembre un «kit de sorcières», dans lequel on aurait trouvé du parfum, mais aussi des cartes de tarot, de la sauge et un cristal. » Cet empressement des compagnies à vendre un mode qui pourtant se voulait progressive et dénonciatrice entre-autre du capitalisme montre bien le cercle vicieux dans lequel se trouve notre société de consommation. La figure de la sorcière se voit ainsi banalisé pour ne devenir qu’une simple marchandise paraissant bien aux yeux des acheteurs.

- MARLEAU, Brigitte. La vengeance tome 2, Blainville, 2010, 306p.

Dans ce livre de Brigitte Marleau la sorcière est représentée sous son vrai jour. C’est à dire sous un regard critique du passée et de la tragédie qu’à vécue ces centaines de femmes.

« Nous, juge et assesseurs, regardant et considérant les détails du procès mené par nous contre toi, Asclé, après examen attentif de toutes choses, nous avons trouvé que tu étais incertaine dans tes aveux. Ainsi tu dis avoir soigné par des plantes Juan, mais tu ne reconnais pas sa mort. Il y a des indices qui nous paraissent suffisants pour que tu sois mise à la question et à la torture, » (p.160)

Dans cet extrait, deux choses se démarquent. tout d’abord, le passage de l’imaginaire au réel par la judiciarisation est nette. En effet, partant de simple suppositions (soit l’attitude de la jeune fille lors de ses réponses) ils la condamne réellement à une séance de torture qui prendra vie dans sa chaire. Ensuite, l’incompréhension du jury quant aux techniques de guérison à l’aide des plantes montre un second problème tout aussi grave. Puisque le comité réuni ne comprend pas un phénomène, ils le classent automatiquement comme un sacrilège, voire une alliance avec le malin.

- MAS, Victoria. Le bal des folles, Paris, Albin Michel, 2019, 260p.

« Quant à celles capables de nuire à leur virilité, ils se moquent d’elles ou mieux encore, s’en débarrassent. Eugénie se souvient de ce fait divers qui remonte à une trentaine d’années: une prénommée Ernestine aspirait à s’émanciper de son rôle d’épouse […]; son mari, ébranlé dans son rôle dominant, l’avait fait interner à la Salpêtrière. »

Encore une fois, les femmes ayant la volonté de s’émanciper du rôle genré que leur attribue la société se font punir. Des années après l’inquisition (soit vers le 19e siècle), les femmes sont encore dans cette position : facile à accuser à trot et à punir pour des crimes qu’elles n’ont pas commis. de plus, la maladie mentale abordée dans ce livre rappelle l’association trop souvent faite entre les troubles psychologiques et une quelconque forme de magie noire ou de possession.

« […] lui fait soudain penser à une sorcière- oui cette brune aux cheveux longs est exactement ce que devaient être les sorcières d’autrefois: charismatiques et fascinantes d’apparence, vicieuses et dépravées de l’intérieur. » (p.91)

Tout comme dans le texte de Collette Arnould, la sorcière à deux visages (séducteur et destructeur) enlève aux femmes (l’ensemble des femmes puisqu’elles peuvent toutes être soupçonnées) la possibilité de se dissocier de cette image et de prouver leur innocence.

- [Golden Pop]. REPORTAGE : Les sorcières sortent du placard, 30 octobre 2019, 11 min 24, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=7NuNlmURwG4&ab_channel=GoldenPop (Page consultée le 11 février 2022)

Conclusion

En bref, encore aujourd’hui, la figure de la sorcière est présente et les répercussions de l’inquisition se font sentir. En effet, certaines femmes sont toujours jugées ou pointée du doigt pour avoir dérogé aux principes sociaux et aux normes. Il me vient donc à l’esprit de m’interroger sur

la façon dont une fiction peut devenir assez présente dans la conscience générale pour entrer dans le réel (À quel moment rentre-t-elle dans le réel?) et quels en sont les conséquences? En gardant ces questions en tête, mon enquête m’aura conduite sur plusieurs pistes. Tout d’abord, la judiciarisation de comportement ne relevant que jugement moral avant ont subi une transformation pour s’intégrer au réel par les conséquences auxquelles aboutissaient les procès. Ensuite, l’apparition de la figure de la sorcière comme nous nous la représentons de nos jours (méchante, fatalement rattachée au mal et en même temps ensorceleuse, belle, avec un grande charme) vient de la profonde confusion envers une figure créée de toutes pièces par l’homme, d’une image dont les contours restent encore à définir.

Plan de la dissertation

Intro :

Dans l’introduction (en exergue une citation qui oriente vers l’esprit de la réflexion (image ou citation))

« La nouveauté est que la sorcellerie ne décrit pas un groupe. « N’importe qui peut soudain en être accusé »»

Paul Castell, historien à l’université libre de Barcelone

- Amener le sujet : la chasse aux sorcière au Moyen-Âge

- Expliquer la problématique : la figure de la sorcière n’évoque pas la même chose pour tout le monde. Notre vision paradoxale de la sorcière pourrait avoir des conséquences sur les exigences de la société vis-à-vis les femmes.

- Question : Comment la dualité de la figure de la sorcière représentée dans les livres et les textes contribue-t-elle a une pression sociale exercée sur les femmes?

Développement :

• Conséquences subjectives : Dès le début du cours, nous nous sommes demandés ce qu’évoquait la figure de la sorcière pour nous. Ayant tous vécu des expériences subjective avec cet icône d’épouvante, nos réponses ont passées par Poudlard, puis par pour se rendre chez Hansel et Gretel. Pour ma part, j’associe bien involontairement la figure de la sorcière à une forme de magie noire, aux poisons mortels, aux « méchants » des films. Cela est peut-être dû à la représentation trop fréquente de la sorcière projetant de faire le mal absolu sans réel motif. Par exemple, dans le conte musical pour enfant « Émilie Jolie », la sorcière est désignée comme méchante contre sa volonté.

• Espace public : pour d’autres, c’est l’image véhiculée par la religion qui a influencé leur conception de la sorcière. C’est le cas du roman de Victoria Mas, le Bal des folles, dans lequel « les sorcières d’autrefois [sont décrites comme] charismatiques et fascinantes d’apparence »

• Que signifie l’écart entre les deux : Quand on pense à la figure de la sorcière, certains se remémore immédiatement les « méchants des films de Disney, d’autres penses probablement à Hermione granger (dans Harry Potter ) ces deux types de sorcières complètement à l’opposé n’ont rien à voir et, pourtant, sont tous deux des représentation fréquentes de la figure de la sorcière.

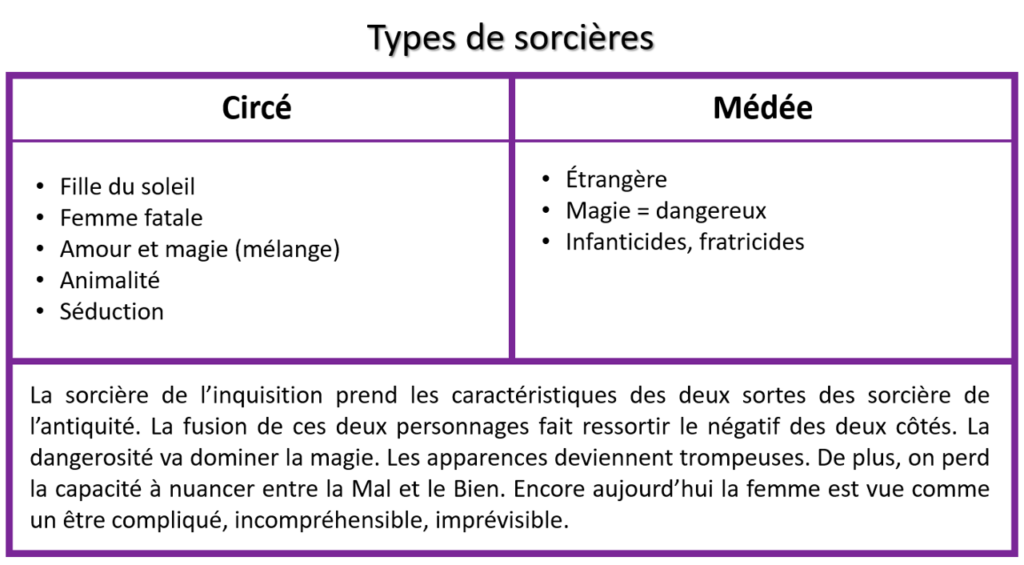

• Réflexion plus théorique : Comparaison entre le texte de Roald Dahl et celui de Catherine Clément, ainsi qu’une comparaison entre deux sorcières de l’antiquité présentée dans le texte de Colette Arnould: Circé et Médée. À travers ces comparaisons, on peut voir la dualité entre les différentes représentation de la sorcière. De plus, l’aliénation des femmes les place aussi entre deux pôles dans lesquels il peut être contraignant de se trouver. Enfin, le passage de l’imaginaire au réel de la figure de la sorcière est aujourd’hui remplacée par l’imaginaire de la femme « parfaite » rendue réelle grâce à la magie de Photoshop.

• Analyser si c’est d’intérêt public : Théorie de Silvia Federici – Les deux niveaux d’exigences sociales et morales (à la fois pour procréer et pour réfréner ses pulsion sexuelles) place la femme sous une pression constante du milieu social. En effet, tout en devant procréer et subir les envies de son mari, le femme se devait de ne pas avoir ses propres fantasmes. Rendue objet de procréation, on peut faire le lien avec aujourd’hui, puisque notre société fait de la femme un objet de désir par l’hypersexualisation de cette dernière et la place encore une fois dans un paradoxe: devoir être désirable (image véhiculé par les réseaux sociaux) et ne pas l’être trop (sous peine de se faire accuser de jouer les aguicheuses et de chercher à subir des violences sexuelles).

Conclusion :

• Changement des institutions : Les médias médias devraient changer, ils rendent réel un imaginaire d’une femme parfaite grâce au photo shop.

Dissertation : La dualité de la figure de la sorcière

« La nouveauté est que la sorcellerie ne décrit pas un groupe. N’importe qui peut soudain en être accusé »1

Paul Castell, historien à l’université libre de Barcelone

La chasse aux sorcières du Moyen-Âge a indéniablement laissé des traces dans notre société actuelle. En effet, bien que la représentation que l’on se fait de cette dernière diffère selon notre expérience culturelle, peu sont ceux qui n’ont aucun lien avec elle. Ainsi, pour certains la sorcière est une vieille femme hideuse et cruelle. Pour d’autres, il s’agit d’une femme enjôleuse dont la beauté est synonyme de péché ou du Mal. Dans tous les cas, la profonde contradiction entre ces deux représentations qui, pourtant, partent du même concept peut mener à un paradoxe dur à suivre pour toutes celles qui tenteraient de se conformer à la norme sociale. En enquêtant sur le sujet, j’en suis venue à me demander comment la dualité de la figure de la sorcière représentée dans les livres et les textes contribue à une pression sociale exercée sur les femmes encore aujourd’hui.[1]

Tout d’abord, ayant moi-même été mise en contact très tôt avec des contes dans lesquels la sorcière faisait office de « méchante », je ne peux nier la subjectivité avec laquelle j’ai, de prime abord, approché le sujet. Effectivement, à mes yeux, la sorcière était liée aux sortilèges, aux soirées d’épouvantes et à l’image d’une femme dont la laideur n’avait pour égal que sa malveillance. Toutefois, pour d’autres, c’est l’image véhiculée par la religion qui a influencé leur conception de la sorcière. C’est le cas du roman de Victoria Mas, le Bal des folles, dans lequel « les sorcières d’autrefois [sont décrites comme] charismatiques et fascinantes d’apparence »[2] Ce qui m’a intriguée dans ce sujet, c’est la divergence entre mes propres idées préconçues et celles des textes lus dans le cadre du cours ou durant mon enquête.

Cette dualité dans la manière dont chacun aborde la figure la sorcière est également très claire lorsque l’on compare le texte de Roald Dahl (sacrées sorcières) et celui de Catherine Clément (les bûchers du Grand Siècle). Dans ces deux écrits, les femmes que l’on soupçonne de sorcellerie n’ont pas du tout le même profil. Alors que dans le texte de Roald Dahl désigne les sorcières comme des femmes ayant « des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu »[3], celui de Catherine Clément argue « qu’elles sont belles à damner un conseiller au parlement de Bordeaux. »[4] La problématique s’exprime alors par une absence d’issue pour les femmes de l’époque. Puisqu’il peut y avoir de graves répercussions lorsque l’on se trouve aux antipodes du spectre de la beauté, les femmes ne peuvent se permettre un écart et doivent porter une attention particulière à leur physique sans dépasser la limite fixée par la société pour ne pas être, encore une fois, jugée ou suspectée de sorcellerie.

C’est aussi ce que l’on peut ressortir de l’Histoire de la sorcellerie de Colette Arnould. Lorsque les sorcières de l’antiquité ayant donné naissance à celle de l’inquisition sont mises en opposition, Collette Arnould souligne la polarité de la nature de ces femmes que l’on mettait pourtant toutes dans le même panier. Circé laisse la marque d’une femme ayant une grande beauté et pour qui la séduction est innée. Médée, quant à elle, est une étrangère dont la magie est dangereuse et violente.[5] Avec ces deux extrêmes, l’apparence ne pouvait plus permettre d’identifier une sorcière, on perd donc la possibilité de différencier le Bien du Mal chez de potentielles suspectes. Encore aujourd’hui, les femmes sont souvent décrites comme complexes et incompréhensibles. On peut penser que cela a un lien avec l’incohérence qu’enseignait et que propage toujours les standards de la société.

La théorie de Silvia Federici apporte un autre point de vue tout aussi intéressant. À travers une analyse marxiste de l’aliénation par rapport à la procréation, elle montre la femme sous une double pression : celle-ci doit à la fois procréer et réfréner ses pulsions sexuelles. Rendu objet plutôt que sujet, tout en devant procréer et subir les envies de son mari, la femme ne pouvait avoir ses propres fantasmes.

Dans notre société, au 21e siècle, on peut transposer cette pensée sur l’hypersexualisation de la femme. En effet, la présence ainsi que l’accessibilité de plus en plus grande de la pornographie contribuent à accroitre la sexualisation des plus jeunes (notamment des jeunes filles) et place la femme, encore une fois, dans un paradoxe: devoir être désirable (soit l’image véhiculée par les réseaux sociaux) et ne pas excéder la limite mise en place par la société sous peine de recevoir des commentaires dégradants et, souvent, blessants.[6] La femme étant montrée dans l’espace numérique et publicitaire comme un objet de désir et de convoitise, la voilà classée au rang d’animal, devant se plier aux normes sans toutefois en faire trop. En plus d’entacher l’estime de soi, cette hypersexualisation peut conduire à l’incompréhension de plusieurs quant à la marche à suivre pour s’accorder avec les codes sociaux contradictoires de notre époque.

En somme, depuis le Moyen-Âge, la femme est prise dans un dilemme sans fin entre ses envies et les standards. La figure de la sorcière ne trouvant pas de consensus à l’époque ni aujourd’hui peut être analysée selon la société postmoderne dans laquelle nous nous trouvons. N’étant plus désignées comme sorcières, mais par d’autres termes péjoratifs, les femmes du 21e siècle continuent de souffrir de l’impasse créée par des préjugés contradictoires et restrictifs. Certaines institutions telles que les médias sociaux devraient être revisités afin de ne plus promouvoir l’hypersexualisation et le passage au réel d’un idéal inatteignable. Alors que lors de l’inquisition c’est la judiciarisation qui a permis de faire émerger la sorcière de l’imaginaire, les logiciels tels que Photoshop sont, de nos jours, des moyens efficaces de promouvoir un idéal corporel qui n’existe pas et qui, pourtant, se trouve publié sur toutes les plateformes médiatiques.

[1] Jean-François, NADEAU. « Quels enseignements tirer de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge? », Le Devoir (10 février 2018), https://www.ledevoir.com/societe/519859/les-demons-de-la-sorcellerie-aujourd-hui (Page consultée le 2 février 2022).

[2] Victoria, MAS. Le bal des folles, Paris, Albin Michel, 2019, p.91

[3] Roald Dahl, « Sacrées sorcières », dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=18135 (Page consultée le 15 février 2022).

[4] Catherine CLÉMENT, Le musée des sorcières, Paris, Albin Michel, 2020, p.35-45.

[5] Colette ARNOULD, Histoire de la sorcellerie, Paris, Éditions Tallandier, 2009.

[6] Claire DENIS, Gilles MILETTE et Isa VEKEMAN-JULIEN, Individu et société, Montréal, CEC Chenelière Éducation, 2019, p.256.

Médiagraphie

- ARNOULD, Colette. Histoire de la sorcellerie, Paris, Éditions Tallandier, 2009.

- BREDA, Hélène. « La critique féministe profane en ligne de films et de séries télévisées », Réseaux, vol. 201, no 1 (2017), p. 87-114, dans Cairn, https://cairn-vieuxmtl.proxy.collecto.ca/revue-reseaux-2017-1-page87.htm?contenu=bibliographie (Page consultée le 15 février 2022)

- CHOLLET, Mona. Sorcières: la puissance invaincue des femmes, Paris, Zones, 2018, 229 p.

- CLÉMENT, Catherine. Le musée des sorcières, Paris, Albin Michel, 2020, 252p.

- DAHL, Roald. « Sacrées sorcières », dans Éthique et politique, http://www.philo-cvm.ca/?page_id=18135 (Page consultée le 15 février 2022).

- DENIS, Claire et al., dir. Individu et société, 6e éd., Montréal, Chenelière Éducation, 2019, 324p.

- [Golden Pop]. REPORTAGE : Les sorcières sortent du placard, 30 octobre 2019, 11 min 24, dans YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=7NuNlmURwG4&ab_channel=GoldenPop (Page consultée le 11 février 2022)

- GROGUHÉ, Marissa. « Féminisme: les sorcières des temps modernes », La Presse (15 décembre 2018), https://www.lapresse.ca/vivre/societe/201812/14/01-5208081-feminisme-les-sorcieres-des-temps-modernes.php (Page consultée le 2 février 2022).

- Jean-François, NADEAU. « Quels enseignements tirer de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge? », Le Devoir (10 février 2018), https://www.ledevoir.com/societe/519859/les-demons-de-la-sorcellerie-aujourd-hui (Page consultée le 2 février 2022).

- LEAU, Brigitte. La vengeance tome 2, Blainville, 2010, 306p.

- MAS, Victoria. Le bal des folles, Paris, Albin Michel, 2019, 260p.

- NADEAU, Jean-François. « Quels enseignements tirer de la chasse aux sorcières au Moyen Âge? », Le Devoir (10 février 2018), https://www.ledevoir.com/societe/519859/les-demons-de-la-sorcellerie-aujourd-hui (Page consultée le 2 février 2022).