But de l’enquête : enquêter sur nos a priori, sur tout ce qui nuit à entrer en contact avec les cultures autochtones

Déroulement des événements

Déroulement du film documentaire Kanehsatake: 270 ans de résistance (Kanehsatake est un territoire Mohawk à côté d’Oka) :

(Source tirée de mes notes de cours de Préparation au stage Optimonde avec Catherine Bernier et Nadine Trudeau, au cours duquel nous avons visionné le film en question.)

Le maire d’Oka veut construire des habitations de luxe et agrandir un terrain de golf en territoire Mohawk. Des Mohawks occupent par la suite le chemin de terre qui mènent au terrain de golf en protestation, malgré l’injonction ministérielle. John Cree, militant Mohawk, fait bruler du tabac, il fait ses remerciements et, quinze minutes plus tard, la brigade anti-émeute débarque, donc les femmes militantes se sont mis à l’avant de tous pour les protéger des violences.

En solidarité, Kahnawake, territoire autochtone à côté de Chateauguay, bloque toutes les routes menant à leur réserve et ils ferment le pont Mercier.

À Kanehsatake, des tirs sont lancés par la brigade anti-émeute, les hommes militants répliquent, le Caporal Lemay meurt (on ne connait pas de quel côté provenait la balle qui l’a tué, mais le public et le gouvernement blâme les Mohawks). Une barricade s’érige sur la 344. Il y a la mise en place d’un camp de paix, la nourriture ne s’achemine plus à la réserve dans les barricades, elle arrive seulement après 15 jours.

Le Juge Allan Gold est nommé médiateur pour la situation par le premier ministre Mulroney, l’armée va remplacer la Sureté du Québec dans les forces armées gouvernementales impliquées à Kanehsatake.

Conditions à l’ouverture des négociations :

- La fédération internationale des droits de la personne choisira 24 observateurs aux négociations

- Les gardiens de la spiritualité, les mères de clan, les conseillers et les avocats pourront circuler librement

- Kanehsatake et Kahnawake auront libre accès aux denrées de base

Des manifestations et des émeutes anti-Mohawks prennent cours sur le pont Mercier et à Chateauguay.

Ultimatum du gouvernement: Les militants Mohawks doivent arrêter de bloquer le Pont Mercier dans 3 jours ou l’armée va avancer sur les barricades.

Joseph Hounahsakenura : Jeune Mohawk qui avait une bonne influence sur sa communauté. Par les sulpiciens, en 1868, à l’âge de 23 ans, il devient grand chef de Kanehsatake, il savait aussi lire et écrire. Il affronta les pères des injustices qu’ils ont fait vivre aux peuples autochtones en affirmant le droit de son peuple sur le territoire. Il fut emprisonné suite à son refus de déplacer son peuple en Ontario.

Juillet 1990: Bus des négociateurs Mohawks intercepté par un tank blindé, en raison de supposées menaces de mort = l’Armée avance, c’est le Major Alain Tremblay qui mène cette avancée.

Les négociateurs du gouvernement atteignent la fin de leur mandat, mais des points n’ont pas encore atteints d’accord commun:

- Souveraineté

- Arrestation éventuelle des warriors une fois le conflit terminé

Mavis Étienne : Négociatrice Mohawk, est arrêtée par la sécurité du Québec et détenue pendant 5 heures.

Les émeutiers attaquent avec des pierres un convoi de 75 voitures transportant des Mohawks âgés, des femmes et des enfants.

Une entente est conclue pour rouvrir le pont Mercier, Kanehsatake se sent abandonnée.

2 septembre 1990 : Les barricades sont démantelées, l’armée a l’ordre de surveiller les warriors qui tenteraient de s’enfuir. Durant la nuit, l’armée accuse les warriors de lancer des pierres afin d’avoir une justification leur permettant de couper et de descendre le rideau érigé par les Mohawks qui leur servaient à ne pas se faire espionner par l’armée. L’armée lance des fusées, malgré les inquiétudes prononcées par les Mohawks face à leur sécurité et face à la sécurité de l’environnement, qui allument ultimement des feux que les militants Mohawks doivent éteindre.

3 septembre 1990 : Raid de l’armée dans la longue maison malgré le fait qu’elle avait accepté de ne pas le faire suite aux négociations qui ont menées à la réouverture du pont Mercier. Il a beaucoup de violences policières durant ce raid : Mohawks violentés, Lasagna (militant) a de la misère a contenir sa colère, Lorraine Montour a failli être blessée par une fusée. Durant la nuit, c’est le silence total. Certains warriors ont rédigés leur testament. Spudwrench (militant) s’endort et l’armée profite de cette opportunité pour lui sauter dessus et le batte sauvagement, au point où il doit être amené à l’hôpital pour soigner ses blessures, mais l’armée est récitante à l’amener car ils ne veulent pas qu’il tombe entre les mains de la Sureté du Québec car, si Spudwrench succombe à ses blessures, l’armée canadienne pourrait être chargée de meurtre.

Les journalistes Albert Nerenberg et Robert Galbraith ont réussi à passer sous la surveillance de l’armée, en rampant à plat ventre durant des heures, et ils ont réussit à arriver de l’autre côté des barricades avec une caméra pour documenter les prochains jours; les journalistes d’un peu partout craignent un massacre.

Déboulement :

- L’armée coupent les lignes téléphoniques

- Raid de la Sureté du Québec sur une île de Kanehsatake, les gens se battent contre l’armée

- Les gens quittent le camp de paix sous la pression de la Sureté du Québec, tous sont interrogés par l’armée

- L’armée jette avec des boyaux à pression de l’eau sur les Warriors, qui répliquent en lançant des condoms pleins d’eau

26 septembre 1990 : Après 78 jours de siège, les militants (siégeant dans le centre de désintoxe de la réserve), en viennent à un consensus : ils sortiront.

Constatation : Il n’y a jamais eu plus de 30 warriors au centre de désintoxe, et un gardien de la spiritualité, un chef traditionnel, dix-neuf femmes et sept enfants. Ce n’était pas une reddition, c’était une sortie (du point de vue des autochtones). Grosses violences policières à la sortie : enfants menottés, baillonnette rentrée dans une jeune de quatorze ans qui protégeait sa sœur de quatre ans. Noreiga est arrêté par la Sécurité du Québec.

11 juillet 1991 : Manifestation pacifiste des Mohawks

Juillet 1992 : Procès d’Oka = Le Jury a acquitté tous les accusés, sauf trois. Plus de 155 millions de dollars à payer pour le gouvernement fédéral et provincial. Tom Paul « le général » (warrior) est mort en février 1992.

Impasse dans la communication

Impasse dans la communication causée par:

- L’armée canadienne qui coupe toute communication entrant et sortant du campement des warriors

- Le capitalisme découlant du colonialisme qui rend les intérêts blancs supérieurs à tous les autres.

- Les procédés coloniaux qui ont nuit à la communication

- Les préjugés existants dans la population québécoise blanche : « Le conflit armé et la figure du warrior alimentent un imaginaire littéraire où les personnages autochtones sont associés à des univers marginaux ou illégaux suscitant admiration et fascination. » (source: livre La crise d’Oka en récit de Isabelle St-Amand, p.180)

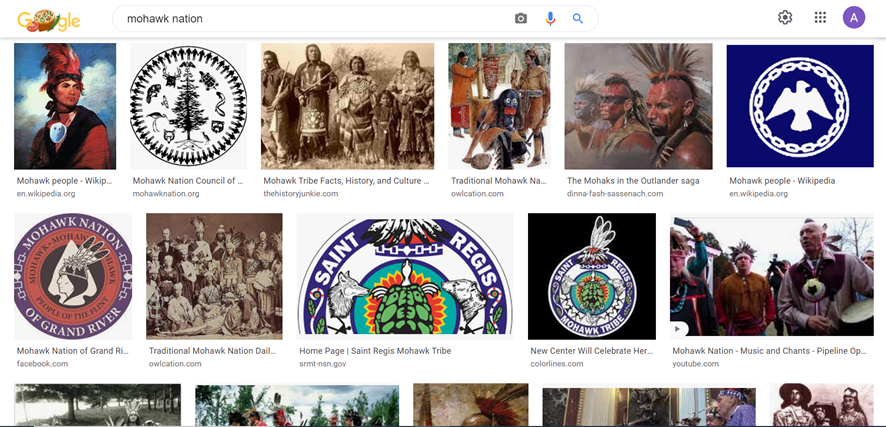

Différence dans la perception des Mohawks versus les autres peuples autochtones en raison du stigma attaché aux warriors : S’observe dans les images google offerte lorsqu’on tape le nom de la nation

Pour les autres nations :

Pour les Mohawks:

Ce qui ressort de l’analyse des images : Les Mohawks se font attribuer une connotation violente, marginalisé, en dessous de la société, ce qui ne fait qu’agrandir l’impasse de communication. Cette connotation est considérable lorsqu’on la compare à d’autres nations vivant sensiblement proches, à qui l’ont attachent pas avec une telle force ces préjugés négatifs.

Débalancement dans les forces utilisées

Se perçoit par les clichés pris lors de la Résistance

Du côté Mohawk:

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-crise-doka-1

Du côté de l’armée canadienne:

https://www.ledevoir.com/documents/special/2020-07-09-crise-oka-jour-par-jour/index.html

Manifestation de la communication après-coup

Par le documentaire :

- Kanehsatake, 270 ans de résistance

- Okanada: Behind the lines

Comment cette forme de communication aide à tenter de résoudre l’impasse : Elle permet de constater, visuellement, le débalancement de force qui a pris lieu. Elle permet de voir la réalité de l’événement du (réel) point de vue des warriors avec les images en preuve et ne pas seulement avoir le point de vue des médias (biaisés par leur ignorance) et des forces armées (biaisés par leur ignorance et leur rôle supérieur). Aussi, la forme documentaire permet de confronter directement le public aux « faits », il est plus difficile de divaguer dans les interprétations des ouï-dire lorsqu’on voit littéralement ces événements se dérouler, des deux points de vue de la caméra (journalistes à l’extérieur).

Par la poésie :

- « L’âme en tannage » de Natasha Kanapé Fontaine

Extrait :

« je ne suis pas une peau à vendre

une nation à suspendre sur le mur du salon

je te le dis tout de suite:

je ne resterai pas une crise d’oka

enfermée dans un livre d’histoire de toute façon. »

= L’impasse dans la communication a enfermé la crise d’Oka dans l’immobilité, elle l’a rendue stagnante, pour une cause ayant mobilisée autant de personnes et de ressources.

Comment la poésie peut être utilisée pour passer par-dessus l’impasse: Elle apporte une finesse et une douceur à cet événement étant perçu et vécu comme très violent, ce qui peut la humaniser pour les Allochtones ne s’ayant pas sentis interpellés par la cause. Permet de transmettre les émotions dans le sous-texte du poème.

- « Remember This! » de Donna K. Goodleaf

Vous vous souvenez de la journée du 18 septembre?

Le jour où vous avez envahi et occupé l’île de Tekakwitha

où nous, les Femmes, avons arrachés vos barbelés à mains nues

le jour où vous avez lancé des gaz lacrymogènes aux femmes, aux hommes et aux enfants

des gaz lacrymogènes qui ont alimenté notre esprit combatif

vous forçant à vous retirer ahuris

ahuris par la résistance des Kahnawakeronons

ces gens qui vous ont botté le cul

Vous vous en souvenez? Nous, oui.

Donna K. Goodleaf, « Remember This! », p.98.

Par les récits littéraires autochtones :

- Razorwire Dreams du Mohawk Dan David

« Dans le récit « Razorwire Dreams », l’auteur mohawk Dan David, frère de Joe David, fait état du caractère traumatisant du conflit armé qui rend la symbolisation difficile dans l’écriture. Il précise qu’il a mis longtemps avant d’arriver à parler de ce qu’il a vu derrières les barricades et encore plus avant de pouvoir décrire ce qu’il a ressenti. Deux ans après le dénouement de la crise, il fait état d’une écriture toujours entravée par l’intensité des émotions : »

Les mots sont noués dans une masse d’émotions confuses. J’ai encore trop de colère, trop de haine envers ce qu’ils ont fait et continuent de faire aux gens de ma communauté. Je sais que je ne pourrais pas élucider ce qui s’est vraiment passé là-bas tant que je n’arriverai pas à comprendre comment je me sens.

Dan David, ‘Razorwire Dreams’, p.22.

Ce qui en ressort : Même avec l’écriture, une impasse persiste. Au courant de son œuvre, Dan David continue d’élaborer sur les sentiments et de comment ils se retrouvent interreliés dans son récit de l’événement, ce qui aide à contrer sa propre impasse dans la communication entre ses souvenirs de l’événement et des sentiments toujours présent en lui, qui lui reviennent fréquemment.