Le rap Français voit le jour dans les années 1980, en mimétisme du rap américain de l’époque. La culture hip-hop est importée en France, elle devient un style de vie, reprenant les codes américains : tenue vestimentaire, attitude, langage, et s’exprimant par la danse hip-hop, par le street-art, ou encore par le rap.

Le rap français se construit sur la vague politisée du rap américain, avec une réelle envie pour les rappeurs de raconter ce qu’il se passe autour d’eux, de témoigner de leurs propres conditions de vie.

De la même manière que le hip-hop aux Etats-Unis est né dans un contexte politique de lutte par les communautés afro-américaines et latino-américaines pour la justice et l’égalité, le hip-hop en France apparait dans un climat socio-politique marqué par le chômage de masse, par une crise du syndicalisme et une montée en puissance des partis politiques d’extrême droite. Les banlieues vont mal, elles sont délaissées par le gouvernement et abandonnées par le pouvoir public, les conditions de vie y sont médiocres, et la criminalité devient de plus en plus importantes dans ces quartiers.

« J’ai grandi à Orly, dans les favelas de France

J’ai fleuri dans les maquis, j’suis en guerre depuis mon enfance

Narcotrafics, braquages, violences, crimes

Que font mes frères, si ce n’est des sous comme dans Clearstream? »

Kery James, Lettre à la république

Les rappeurs deviennent les portes-paroles de la banlieue, ils illustrent par leurs textes et leur présence médiatique une partie de la France qui était jusqu’alors invisible, qui n’existait pas.

Aujourd’hui le rap est moins conscientisé, les textes abordent des sujets divers, plus légers, ils ne reflètent plus la vie des banlieues, la visée politique et la visée sociale sont amoindries, le rap devient de plus en plus commercial.

Comment est-on passé d’un rap majoritairement conscient, engagé et politique dans les années 1990, à un rap principalement commercial, et dépolitisé?

Rap et politique

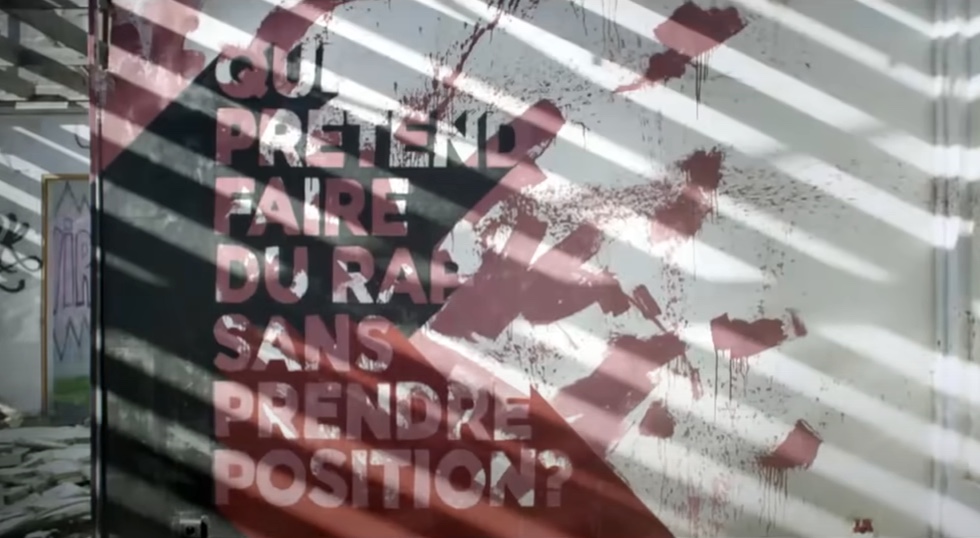

La première question à se poser est la suivante : Les rappeurs ont-ils fondamentalement une mission politique?

Quand le rap est apparu, il a fait naître un fort sentiment d’identification pour les jeunes vivant en banlieue, notamment pour les jeunes issus de l’immigration, qui étaient jusqu’alors invisibles du paysage audio-visuel. Les rappeurs parlaient de leur quartier, de leurs potes, des rapports qu’ils entretenaient avec le système administratif, avec l’autorité, ils parlaient de leurs rêves, de leurs échecs, de leurs embrouilles, ils témoignaient de leur propre réalité. Les textes de rap reflétaient également la réalité des banlieues, les problèmes relatifs à leurs conditions sociales, les violences policières que subissent les populations issues des quartiers les plus défavorisés. Les rappeurs sont amenés à parler de leurs conditions de vie, des injustices qu’ils vivent au quotidien, ce qui confère au rap une dimension politique intrinsèque. Ce témoignage social rendait le rap politique et engagé malgré lui.

En France, la plupart des rappeurs estiment qu’ils n’ont pas de visée politique, ils témoignent seulement de leurs conditions de vie, et la dimension politique du rap réside uniquement au travers de ce témoignage.

Dans le documentaire intitulé Saveur Bitume, de nombreux rappeurs français donnent leur avis sur la question. Pour le rappeur Jo Popo, à partir du moment où les rappeurs disposent d’un instrument pour dire ce qu’ils ont à dire, leur discours devient automatiquement engagé. Akhenaton, membre du groupe IAM, considère les textes de rap comme des chroniques sociales, les rappeurs prennent le rôle de journaliste des quartiers, ils témoignent de ce qu’ils voient, ils donnent leurs avis. Pour Boss One, membre du groupe 3ème oeil, le but du rap est autant de faire réfléchir les gens des quartiers sur leurs propres conditions de vie, que de faire comprendre aux élus, aux gens qui sont à la tête du système, que les banlieues existent.

Parfois le rap abordent des sujets plus larges, tels que le racisme systémique, ou les problématiques liées aux politiques internationales, comme la famine en Somalie, la guerre d’Indochine, ou encore la guerre d’Irak. Le message politique réside alors dans le texte lui-même, et les rappeurs sont conscient de leur poids politique, de leurs engagements.

Authenticité et opportunisme

Dans le rap Français, la question de la compromission est centrale. Pour le rappeur Youssoupha, ceux qui rappent autre chose que l’urgence sociale dans laquelle ils se trouvent, ont cédé au système capitaliste, et n’accomplissent pas la mission des rappeurs.

Dans les années 1990, l’explosion du rap suscite un intérêt médiatique important, clivé d’un côté par une réelle curiosité, et d’un autre par les clichés, les stéréotypes et la condescendance qui en découle. Le rap entre alors dans l’industrie du disque, les contrats et les signatures se multiplient, la diffusion du rap se fait à plus grande échelle. Le rap garde une image assez négative dans l’espace public, les médias et les institutions ne voient le rap et le hip-hop que comme une forme d’expression propre à une certaine tranche de population, et qui ne peut pas intellectuellement et culturellement s’élever ailleurs.

« Je pense que le rap est une sous-culture, d’analphabètes. »

Eric Zemmour, 2008

Une forte opposition apparaît dans le paysage du rap Français, d’un côté le rap s’élève, prend de l’ampleur, de l’autre les condamnations pleuvent, les rappeurs sont accusés d’incitation à la haine, d’incitation à la violence, de diffamation publique envers la police nationale, d’outrage aux bonnes moeurs. Le rap fait polémique.

En 2002, le groupe La Rumeur est attaqué pour diffamation publique envers la police nationale, pour certaines phrases d’un morceaux intitulé « L’ombre sur la mesure ».

« Les rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété. »

« La réalité est que vivre aujourd’hui dans nos quartiers c’est avoir plus de chance de vivre des situations d’abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l’embauche, de précarité du logement, d’humiliations policières régulières. »

La Rumeur, L’ombre de la mesure

Les témoignages des rappeurs semblent être de plus en plus problématiques, et font l’objet de censure, à la fois de la part des représentants du gouvernement, mais aussi de la part des radios et des maisons de disques.

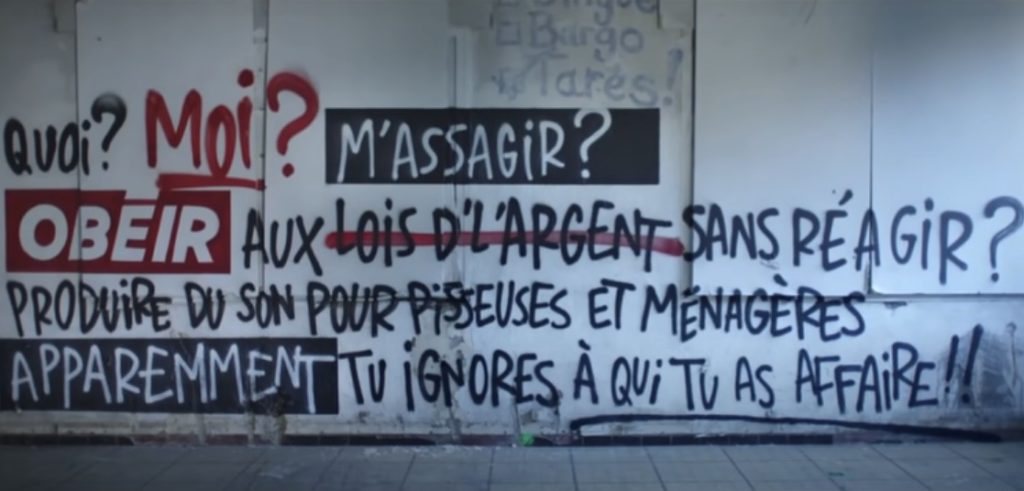

Les rappeurs étant majoritairement des jeunes issus des quartiers, ils peinent à être produit par des maisons de disques et des labels. De nombreux rappeurs adaptent leur textes aux exigences des maisons de disques, et censurent eux-même leur propos pour s’assurer une place dans l’industrie du disque.

Pour d’autres, il n’y a pas de place dans l’industrie musicale pour le rap. Ils ont conscience de la récupération économique de leurs idées par les maisons de disques et choisissent de s’auto-produire pour allier succès commercial et indépendance. Les rappeurs deviennent alors des entrepreneurs, les productions indépendantes voient le jour.

Pour le groupe IAM, les rappeurs se doivent d’être authentiques, c’est d’ailleurs le propos de leur titre « Reste underground ».

Du rap conscient au rap commercial

L’apparition de la radio Skyrock marque un tournant dans l’histoire du rap Français. Cette radio permet au rap d’avoir une audience nationale, de populariser la culture hip-hop. Skyrock a permis la commercialisation du rap français. En 1996, la loi Toubon impose à toute radio française de diffuser au minimum 40% de musiques françaises. Cette loi amènera Skyrock en tête des radios commerciales. De simple diffuseur, elle devient prescripteur dans l’industrie du rap. Pour certains rappeurs la diffusion de leurs titres via Skyrock est incontournable, du fait des retombées commerciales qu’elle génère. Pour d’autres, l’affranchissement vis-à-vis de cette radio est nécessaire pour préserver leur liberté. Le rap est industrialisé, commercialisé et institutionnalisé.

L’hypermédiatisation et la démocratisation du rap posent problème parce qu’elles minimisent la responsabilité des rappeurs vis-à-vis des souffrances véritables dont le rap témoignait. Pour certains rappeurs, le but principal est de faire du chiffre, et non plus de défendre la banlieue. Le rappeur est libre de se formater pour entrer dans les cases de l’industrie musicale, comme il est libre d’évoluer en marge de cette commercialisation.

Au milieu des années 2000, le rap a gagné son pari commercial, au détriment de son rôle politique et social. Le rap conscient est devenu dépassé.

« Pire que ça, c’est devenu une honte d’être revendicateur dans le rap. »

Kery James, 2019

Conclusion

Le rap Français a permis d’entamer une révolution sociale, concernant notamment les conditions de vie en banlieues. Cette révolution sociale s’est peu à peu transformée en révolution culturelle, faisant naître de nouvelles représentations dans le paysage audio-visuel français.

Au fil des années, le rap s’est démocratisé. Dans les années 1980, le rap est revendicatif, dans les années 1990 il illustre la vie des quartiers, il est beaucoup plus pessimiste et témoigne de la vie des banlieues. Aujourd’hui le rap est beaucoup plus narcissique et matérialiste. Le rap est à l’image de la société dans laquelle nous vivons, il doit être simple, léger, facile à consommer.

Kery James avance l’hypothèse que la situation est peut être devenue tellement grave, que les gens ont envie de l’oublier, et n’ont pas envie que les texte de rap leur rappelle une réalité qui est déjà dure.

Médiagraphie

Pavillard, A. (2019). Saveur bitume. Arte. https://www.youtube.com/watch?v=oMjyL8l0b58