N.B Nos propres enquêtes influencent la connaissance des idées à caractère politique et éthique que nous étudions

- Privé = les actions affectent les personnes directement engagées

- Public = les actions affectent des personnes au-delà de celles immédiatement concernées

- La distinction entre le privé et le public n’est pas la même que celle entre l’individuel et le social

Apathie : Synonyme d'impassibilité, est un état d'indifférence à l'émotion, la motivation ou la passion.

Hégémonie : Suprématie d'un État, d'une nation sur d'autres.

Résistance : Au sens figuré, la résistance est la capacité d'un individu à s'opposer aux projets, aux desseins, aux volontés, d'un autre, d'un groupe ou d'une autorité qu'il n'approuve pas. C'est aussi la qualité physique ou morale que quelqu'un montre dans l'épreuve ou l'adversité ou pour résister à ses propres passions.

Les trois grandes sources de l’apathie politique :

- La présence d’un décalage entre les pratiques actuelles et la politique traditionnelle

- Le fait que l’ampleur des activités sociales nous rend sceptique à l’égard de l’action politique

- Notre désengagement est relatif à la nécessité de recourir à des experts

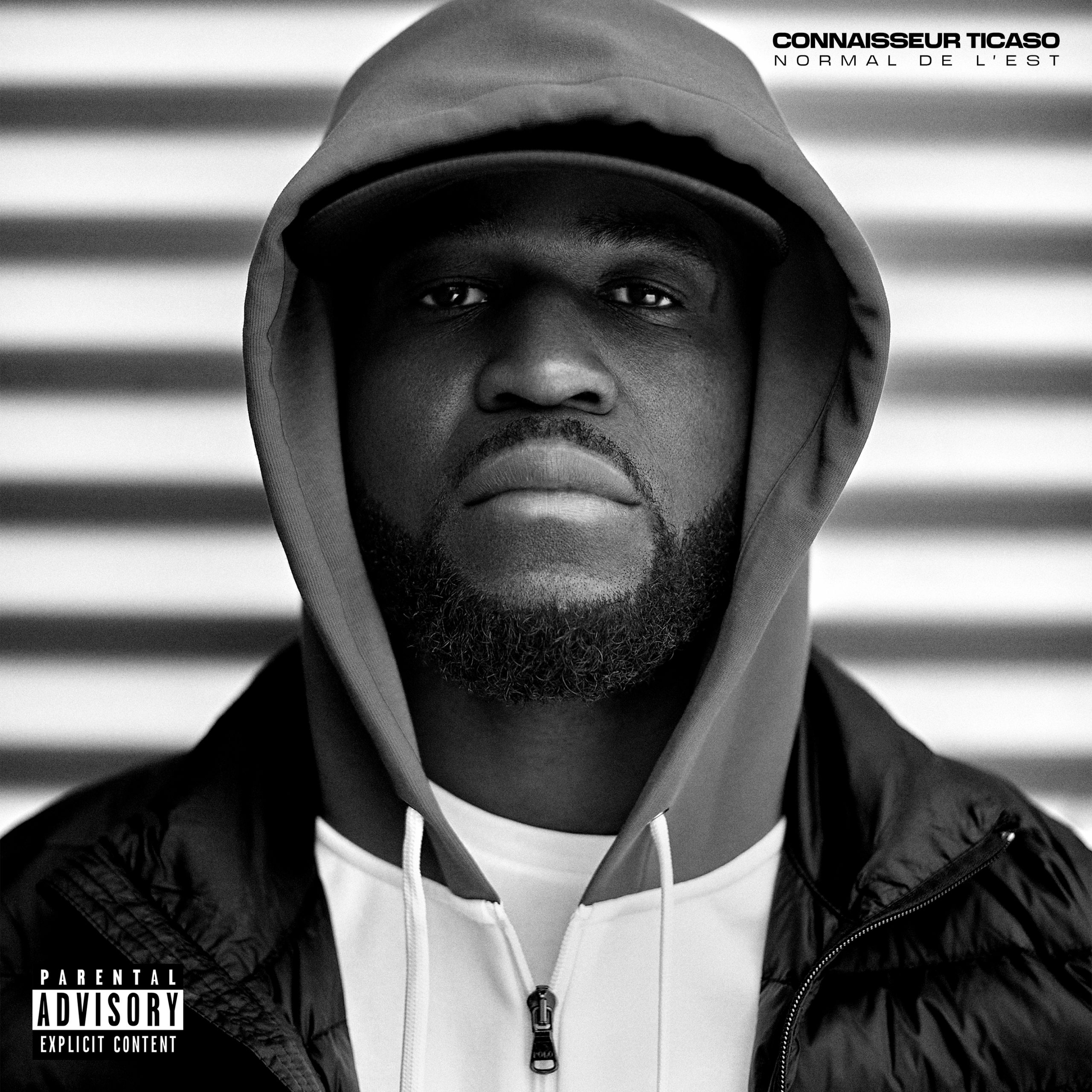

Faire du rap comme on pratique un travail, n’est-ce pas là une contradiction?

Pour le Connaisseur Ticaso, ce n’est pas le rappeur qui est respecté, mais le gars de la street qui rap. Bien que le rap soit à son origine un outil de résistance politique, qu’en est-il aujourd’hui? Il y a-t-il plus de rappeurs qui prétendent être issus de la street ou de rappeurs réellement issus de la street?

Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire du XIXe siècle, a développé une méthode, connue sous le nom de la « méthode de Sainte-Beuve », selon laquelle il suffit de bien cerner la vie d’un artiste afin de comprendre son œuvre. Marcel Proust, écrivain du XXe siècle, a grandement critiqué cette méthode, affirmant que l’œuvre n’est pas l’artiste, qu’elle relève d’une intimité qui n’est en aucun cas liée au « moi social » de l’artiste en question. Cette confrontation est intéressante dans le cas qui nous intéresse : le Hip Hop étant, à la base, la concrétisation d’un « moi social » insatisfait. Les rappeurs, accordant une énorme importance au statut du dit rappeur dans la rue, se rangent alors du côté de Sainte-Beuve : la vie de l’artiste est le seul moteur qui permet de comprendre une œuvre. La distinction complète qu’établit Proust entre l’artiste et son œuvre relève-t-elle seulement d’un privilège que les afro-américains tentent de dénoncer? Faut-il être socialement privilégié pour être en mesure de séparer son « moi social » de ses pratiques artistiques?

Cette chanson de White-B exprime très bien ce que j’ai tenté d’avancer plus haut.

Selon Charles Larmore, il existe deux problèmes fondamentaux que la pensée libérale tente de résoudre :

- Fixer les limites morales du pouvoir gouvernemental

- Les définitions de ce qu’est « la vie bonne » divergent

Cette idée du bien commun doit être une conception à laquelle un plus grand nombre d’individus possible doivent adhérer.

Réflexion : plus grand nombre d’individus possible ou plus grand nombre d’individus puissants (riches) possible?

Un dénominateur commun de valeur ne semble pas exister.

Selon Michael Walzer, « le problème de la critique communautarienne aujourd’hui […] est qu’elle oppose au libéralisme deux arguments différents, et profondément contradictoires » :

- La théorie politique libérale reflète fidèlement la pratique sociale libérale

- La théorie libérale mésinterprète radicalement la vie réelle

Chaque individu s’imagine être absolument libre, désengagé et seul. Puis il entre dans la société et en accepte les obligations, uniquement dans le but de minimiser les risques qu’il court. Son but est la sécurité, et la sécurité, comme l’écrit Marx, est « l’assurance de son égoïsme ».

-Michael Walzer

Il n’y a ni consensus ni débat public sur la nature même de la vie bonne, d’où le triomphe du caprice personnel, mis en évidence, par exemple, dans l’existentialisme sartrien, qui est le reflet idéologique du caractère capricieux de la vie quotidienne.

-Michael Walzer

Le texte de Walzer relève un parallèle très intéressent. Deux questions se posent :

- Une communauté qui donne la priorité à la justice peut-elle jamais être plus qu’une communauté d’étrangers?

- S’il est vrai que nous sommes une communauté d’étrangers, que pouvons-nous faire d’autre que de donner la priorité à la justice?

Le libéralisme suggère que les liens unissant les humains ne sont que des « amitiés mercantiles ».

Le capitalisme transforme tout en produit : nous sommes nous-mêmes des produits par notre seule présence sur les réseaux sociaux. C’est ce qui s’est passé avec le Hip Hop non? Ce qui était d’abord une critique du système capitaliste (qui engendre toutes les autres inégalités) est alors devenu un produit.

L’idéologie libérale du séparatisme ne peut nous enlever notre qualité de personne ni nos liens ; ce dont elle nous prive, c’est de la conscience que nous avons de notre personne et de nos liens. Cette dépossession se reflète ensuite dans la politique libérale. Elle explique notre incapacité à former des solidarités solides, des mouvements et des partis stables, qui rendraient nos convictions profondes tangibles et efficaces.

-Michael Walzer

Jeff Chang :

- Devons-nous lutter pour cette nation ou construire la nôtre?

- Devons-nous sauver l’Amérique ou nous-mêmes?

Entre 1973 et 1977, 30 000 incendies ont eu lieu dans le South Bronx.

La destruction des immeubles est un moyen de toucher l’argent des assurances.

Un état de pauvreté et d’effondrement social, plus qu’une zone géographique.

Robert Jeanson en parlant du South Bronx

Les afro-américains et les latinos au South Bronx dans les années 70 se confrontent à l’opposition entre l’intégrationnisme et le nationalisme. Cette opposition renvoie aux deux questions posées par Jeff Chang.

L’artiste intériorise les conflits sociaux. Cette affirmation dans la Leçon 1 du Cours 6 renvoie à la réflexion effectuée plus haut sur Proust et Sainte-Beuve, par rapport au « moi social » et au « moi artistique ».

La rationalisation capitaliste entraine la ségrégation et la répression.

Le capitalisme est basée sur l’idée barbare que la compétition et la réussite monétaire participe à la grandeur d’un individu. Cette idéologie capitaliste engendre indéniablement des inégalité, car dans une compétition, les vainqueurs sont ceux qui n’ont pas fait de faux départs. Or, le cercle vicieux de l’injustice est féroce et les faux départs se multiplient de génération en génération. Le contraire est aussi vrai : les gens qui naissent aisés financièrement, riches, lèguent davantage de biens matériels et monétaires à leur(s) progéniture(s). Plus un individu est loin biologiquement et socialement de la précarité monétaire et de tout ce qu’elle entraine, moins il sera empathique et généreux vis-à-vis la différence, soit les communautés qui n’adhèrent en rien à l’idée du « American Dream », ce concept même étant issu de la suprématie blanche.

Libéralisme : L'individu se conforme à des idées abstraites et communes tout en cherchant le sens de sa vie privée.

Communautarisme : L'individu accorde une grande importance aux liens sociaux et à la valorisation des différences.

Le 13 juillet 1977 la ville de New York est plongée dans l’obscurité.

L’art permet de passer de l’expérience particulière à l’expérience universelle.

Le graffiti est l’art de résistance par excellence.

Le système a plus à craindre des dominés pour lesquels les institutions de l’hégémonie ont été les plus efficaces.

-James C. Scott

Cette forme de prudence peut également avoir une dimension stratégique : il se pourrait bien que la personne à laquelle nous communiquons cette image faussée soit en position de nous nuire, ou au contraire de nous aider.

-James C. Scott

Cette citation de James C. Scott me fait immédiatement penser à la suivante :

Le seul lien entre les hommes est la nécessité naturelle, le besoin et l’intérêt privé.

-Michael Walzer

Et si, comme le suggère le libéralisme, le lien entre les hommes naît toujours d’un intérêt privé, quel serait cet intérêt lorsque l’on se penche sur l’oppression d’un groupe?

À tous le moins, l’examen critique de la relation de pouvoir entre le fort et le faible telle qu’elle est rapportée dans le texte public pourra suggérer que les gages de respect et d’agrément donnés par le second sont purement tactiques.

-James C. Scott

Il n’y a qu’un pas entre cette défiance et l’idée commune à de nombreux groupes dominants selon laquelle les subordonnés sont par nature dissimulateurs, menteurs, et tricheurs.

-James C. Scott

Le jeu induit par les situations de domination engendre généralement un texte public étroitement conforme à l’ordre des choses tel que les dominants voudraient le voir apparaître, et si ceux-ci ne contrôlent jamais le déroulement de la pièce de manière absolue, leurs souhaits s’imposent néanmoins le plus souvent.

-James C. Scott

Les relations de pouvoir ne sont, hélas! pas limpides au point que nous puissions aisément déclarer faux ce qui est proclamé ouvertement et vrai ce qui est chuchoté sous le manteau.

-James C. Scott

En effet, la mécanique de la pièce est beaucoup plus complexe. Le rapport qui existe entre le faux et le vrai est impossible à bien saisir pour nous, qui ne sommes que spectateurs. Cette citation de Scott fait écho dans mon esprit à un tout petit essai de Bresson, Notes sur le cinématographe.

Le mélange du vrai et du faux donne du faux. Le faux lorsqu’il est homogène peut donner du vrai.

-Robert Bresson

Dans le mélange du vrai et du faux, le vrai fait ressortir le faux, le faux empêche de croire au vrai.

-Robert Bresson

Les dozens servaient de mécanisme destinés à enseigner et à affermir la capacité à contrôler ses émotions et sa colère : une telle capacité était souvent nécessaire à la survie.

-Lawrence Levine

Les groupes dominés se retrouvent dans la positions où ils doivent trouver des moyens afin de faire passer leur message tout en respectant la loi. James C. Scott note plusieurs techniques. Elles peuvent être divisées en deux grandes catégories :

- Celles qui masquent le message

- Celles qui masquent le messager

Lorsque message et messager sont affichés ouvertement, il y a alors une confrontation directe.

N.B. Ces confrontations directes sont plutôt rares.

Les diverses techniques sont les suivantes :

Anonymat : le spiritisme, les rumeurs, l'agression par la magie, les commérages, les menaces et les violences anonymes, les lettres anonymes et les gestes de défis de masse anonyme. (Masque le messager)

Euphémisme : selon le Petit Robert, un euphémisme est une "expression atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant". (Masque le massage)

Parler dans sa barbe : un grognement, un gémissement, un gloussement, un silence qui arrive au bon moment, un cli d'œil ou un regard fixe qui dévisage. (Masque le message)

La chanson Fight The Power du groupe Public Enemy est sortie en 1989, soit l’année de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989), symbolisant le triomphe du capitalisme sur le communisme. Il est indéniable que la rationalisation capitaliste entraine la ségrégation et la répression.

Dans le vidéo, on peut observer les visages de Martin Luther King et de Malcolm X. La question alors lancée est la suivante : afin de changer les choses, doit-on opter pour la violence ou le pacifisme?

L’essence du dozen est la suivante : se pratiquer à encaisser des insultes dans une optique où contrôler ses pulsions colériques peut être synonyme de survie. Dans la vidéo « old rap battle », cette essence est conservée. Le public est une foule d’afro-américains, ceux qui, comme nous le savons, sont à l’origine de ce concept. Jusque là, tout semble logique, bien que le recours à une telle violence verbale afin de se préparer à l’éventualité que les insultes proviennent des dominants soit absolument aberrant, non dans sa pratique en tant que telle, mais dans son origine.

Dans le « rap battle » entre James Cordon et Méthod Man, le langage est beaucoup moins vulgaire, l’essence même du dozen est alors perdue. Le public assistant à ce duel est composé presque entièrement de personnes blanches, venues pour se divertir. Le caractère politique du « rap battle » est inexistant dans la deuxième vidéo. Les insultes (rigolotes, presque enfantines) visent seulement l’autre et non l’entourage de celui-ci comme dans les dozens.

C’est une autre tradition qui n’appartient pas aux blancs et pourtant, ils ont tout de même trouvé le moyen de se l’approprier jusqu’à la téléviser.

Dans la chanson Work It , le caractère féministe est cachée à l’aide de beaucoup de sarcasme, j’irais même à dire qu’il s’agit d’une satire. Missy Elliott sexualise les femmes comme les hommes le font dans leurs chansons Hip Hop. Elle se réapproprie l’objectivation des femmes d’une manière efficace et percutante.

« Funky white sister » = autre motivation, karaoké, ludique

Avec leur chanson Fuck The Police, il y a une confrontation directe : le message et les messagers sont clairs (existe-il une expression plus évocatrice que « fuck the police »?). Cette confrontation directe est alors possible grâce à deux facteurs :

- Le statut élevé du groupe

- Le public adhérant aux mêmes idéaux que NWA (la force du nombre)

Aujourd’hui, existe-t-il hégémonie du pouvoir que représente la marchandisation du Hip Hop? Le Hip Hop demeure-t-il le lieu et l’occasion de résister par l’art?

Mots-clés :

- question du féminisme

- effets de la rationalisation capitaliste

- émergence de la société moderne

- problème de représentation

- société de droit

- autorité

- pouvoir

- popularité