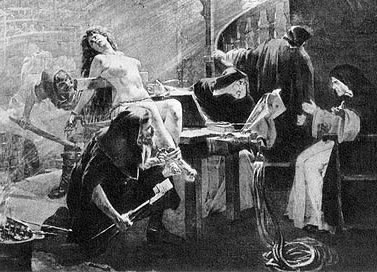

Personnage maléfique inventé de toutes pièces, la sorcière chevauchant son balai parcourt l’espace et le temps et, lorsque cessent ses courses effrénées, elle fait place à une femme vieille et laide, au regard menaçant qui, devant son chaudron, surveille d’horribles préparations, entourée de ses animaux favoris : chat noir, chauve-souris, chouette, crapaud.

Colette Arnould

Peut-être que dans l’image ci-haut nous devrions lire «Ceci n’est pas une pomme et pourtant…» Quel lien demanderez-vous avec le texte de Colette Arnould et la recherche de ce qui a rendu possible l’Inquisition?

Si vous commencez à comprendre le problème de la représentation qui consiste à confondre les images, les concepts, les théories ou encore les récits avec le domaine des choses dites réelles, vous devriez entrevoir que ce problème n’est pas sans relation avec notre capacité à imaginer et à rationaliser. La condition est anthropologique car elle appartient à l’ensemble des caractéristiques qui fonde le rapport que l’humain entretient avec le monde extérieur. C’est de notre capacité à traiter l’information provenant de l’usage des sens pour créer des choses qui n’existent pas qu’il est question ici. Exactement comme dans la citation empruntée au tout début du texte de Colette Arnould.

Commençons la session, avant de nous intéresser aux effets de la rationalité, par nous questionner au sujet de l’imagination. Essayons, dans un premier temps, de déduire les caractéristiques de cette puissante capacité de l’esprit humain en nous appuyant sur un simple exercice de réflexion. Attention car imaginer une chose tout en sachant que nous sommes en train d’imaginer une chose est loin d’être banal! On parle ici de conscience réflexive…

Cela dit, passons à l’action:

- Imaginez une pomme dans votre tête. Faites-le en cherchant à être le plus réaliste possible.

- Que remarquez-vous?

- Jusqu’où êtes-vous capable de décrire la pelure de la pomme par exemple? Prenez soin de noter ce que vous percevez.

- Dans un second temps, faites tourner la pomme sur elle-même. Que dit ce phénomène mental au sujet de l’imagination?

- Arrêtez le mouvement de la pomme et figurez-vous une pomme cubique. Étonnant! L’idée pourtant n’existe pas dans la nature. Vous pouvez-même vous amuser à créer autant de formes que vous le désirez en associant ces étranges pommes à divers mouvements de rotations, de déplacements dans l’espace etc. Que déduisez-vous?

- Si vous libérez votre imagination vous pourrez même créer des pommes extrêmement étranges en agençant des parties animales à ce fruit défendu… oups! Quel lien tout à coup avec le monde des sorcières et celui de la religion?

- Revenez à votre pomme initiale et croquez-la. Décrivez ce qui se produit. Se pourrait-il que des sensations concrètes accompagnent votre effort d’imagination. Lesquelles.

- Réfléchissez à ce phénomène plutôt extraordinaire… que dit-il? Je peux produire des réactions physiologiques à partir des images mentales que je créées dans mon esprit. Quelles sont les conséquences d’un tel phénomène dans le contexte de la croyance à la magie?

- Quels liens faites-vous avec l’histoire de la sorcellerie?

Faites diverses recherches d’images dans Google au sujet des sorcières et relancez la réflexion ou l’analyse.

Privilégier nos représentations plutôt que l’observation de la réalité

À la puissance des images issues de notre imagination et qui finissent par constituer une sorte d’imaginaire commun s’ajoute le fait qu’il n’est pas rare de préférer le domaine de nos représentations plutôt que la réalité plus factuelle s’appuyant sur l’observation. Pourquoi?

Trouvez des exemples.

Se pourrait-il que de la même manière que les images mentales nous connectent avec les sensations physiques, qu’elles investissent aussi ce qui relève des attentes, des désirs et des peurs.

Et si tout cela pouvait se conjuguer avec des idées abstraites, des symboles ou diverses idéologies. Que penser?

Du paganisme au christianisme, une modification importante s’est produite, où magie, religion et superstition ont vu leurs rapports se modifier. Des magiciennes de l’Antiquité à la sorcière des Temps modernes, du glissement de la magie à la sorcellerie, à leur assimilation définitive, que s’est-il passé? Comment, pourquoi, la femme s’est-elle soudain changée en sorcière? Par quels processus en est-on arrivé aux grands bûchers, et comment la sorcière s’est-elle ensuite perpétuée?

Colette Arnould

Réfléchissez cette question en essayant d’en prendre toute la mesure: «Pourquoi la femme s’est-elle soudain changée en sorcière?» C’est le sujet de notre première enquête.

La réponse est simple, la femme à l’époque n’était qu’une moins que rien. aucun droit n’était en vigueur pour elle et elle n’était bonne qu’à cuisiner, ramasser/faire du ménage, faire des enfants et servir l’homme. comme Mona Chollet l’a mentionné, les accusées de sorcellerie était celles qui n’était pas sous le contrôle d’un homme (ex: une veuve) ou les vieilles femmes. Pourquoi? Car elles ne font plus d’enfants, n’est plus agréable a regarder et ne rend pas un homme heureux par ses services.

À une certaine époque, la femme n’avait pas son mot à dire sur ce qu’elle pensait ou ce qu’elle voulait faire. Quand ça se manifestait et que ça allait à l’encontre de ce que l’église ou la société (hommes) pensait, elle était persécutée ou violentée. Bien sûr que quand quelque chose va mal, on a tendance à l’associer ou à mettre la faute à la personne qu’on considère fragile. Dans le cas de la sorcellerie, on l’a tout de suite associé à la femme sans vraiment chercher à comprendre. De plus, comme les femmes étaient responsables de soigner les malades, c’était plus facile de les accuser et de les lier directement à la sorcière.

Je pense que l’Église (avec un grand E) a toujours essayer de qualifier les choses comme étant purement bonnes ou mauvaises. Quand celle-ci sont mauvaise, il y a toujours le doigt pointé à quelqu’un, et la cible « facile » à toujours été les femmes. Auparavant perçues comme étant des magicienne, la magie fut démonisée par l’Église et l’imagination de celle-ci pointa du doigt les femmes parce que les hommes de l’époque (encore aujourd’hui en fait) avaient énormement de pouvoir social et de biens monétaires. Enfin, toutes ces conclusions sont tirés de mes connaissances historiques, alors il fait que je me reseigne là-dessus…

C’est un texte très intéressant par la réflexion qu’elle nous pousse à avoir et à développer. Je crois que la représentation à connotation négative des femmes plus tard vues comme des »sorcières » part de l’idée que tout ce qui n’était pas explicable dans le temps de l’inquisition, était vu comme le mal, renvoyé au diable. Je crois qu’il était rassurant pour eux de se dire que ces femmes étaient dans le tord pour donc se rassurer dans leurs châtiments. Par cette idée, nous mettons la population dans un esprit de peur et nous créons alors une généralisation ( »les sorcières sont des femmes ignobles méritant la mort » ; répétez le un million de fois et ce, par une figure d’ordre, et le reste de la population se conformera à cette idée). Par la suite, on attribuera une image plus ou moins logique à cette idée, on forge cette idée, idée d’imaginaire qui devient un »fait » aux yeux de tous.

Loin de moi était l’idée de questionner la puissance de l’imagination humaine, c’est pourquoi il s’agit d’un texte des plus intéressant. Bien que la réponse demeure vague, cette lecture met plusieurs chose en perspective. Entres autres, comment l’imagination peux facilement déformer la réalité. En effet, l’être humain est une bête social, nous devons nous associer à certain groupe afin de pouvoir prospérer, il est d’autant plus facile de s’associer à des groupes constituer d’individus partageant les mêmes valeurs que nous. Cela étant dit, afin de pouvoir renter dans un groupe il faut faire preuve de conformiste, une personne qui ne correspond pas à l’image que nous avons d’un individu ordinaire est une personne qui dérange. Comme l’expérience de Milgram la prouvé, l’homme peux commettre des choses répugnantes s’il reçoit un ordre qu’il considère comme étant plus grand que lui. Il n’est donc pas étonnant que des citoyens normaux était capable de mettre et de regarder une femme crier pendant qu’elle brûlait vivante sur un bucher. La femme ne s’est donc pas soudainement changé en sorcière, avant d’en arriver la, il aura fallu créer un imaginaire collectif complet, un imaginaire comportant assez de peur et d’ignorance pour pousser les gens à commettre des crimes sans noms.

Ce texte est très intéressant car il explique à quel point l’imagination peut avoir un impact, parfois un peu trop disproportionné, sur nos perceptions. L’exemple de la pomme nous montre qu’absolument tout peut être déformé par la pensée de l’humain, comme la façon dont on perçoit la sorcière par exemple. Les conséquences qui suivent ce phénomène peuvent être graves. L’État qui partageais une image négative de la sorcière au peuple en est la preuve. L’Église s’infiltrait dans l’imaginaire des gens pour changer leur perception et pour installer la peur dans leur esprit. C’était donc beaucoup plus facile de garder le contrôle sur la population. De plus, il est généralement plus simple de se fier à nos représentations imaginaires qu’à la réalité car celle-ci est plus difficile à comprendre. J’ai l’impression que lorsqu’un être humain entre en contact avec quelque chose qui est contraire à lui et qui sort de la masse, son premier réflexe sera de le juger plutôt que d’essayer de le comprendre. C’est pour cette même raison qu’il y a toujours eu de la discrimination par rapport aux minorités, par exemple face aux personnes de couleurs ou aux personnes appartenant à la communauté LGBTQ+. C’est plus facile de se créer une barrière que de la briser et s’instruire pour comprendre la différence à laquelle nous faisons face. Bref, les sorcière ont donc toujours été victime de ce phénomène. Selon moi, nous avons encore du travail à faire par rapport à notre approche face aux minorités et à la diversité.

Marilyne Léonard-Thiffault

L’association de la femme au péché ou à la tentation date de bien avant le Moyen-Âge. La puissance des superstitions dans l’imaginaire collectif a fait en sorte que l’on a pu attribué librement le Mal à la figure de la femme non docile, marginalisée, non conforme. La déshumanisation des groupes marginaux est un long processus, mais lorsqu’il est enclenché, il est difficile de revenir à l’arrière. Le concept des « single stories » (merveilleusement décrit ici :https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story) est, à mes yeux, extrêmement pertinent dans l’explication de la marginalisation des groupes et l’impossibilité de ceux-ci à se sortir du joug de la discrimination ainsi qu’à la compréhension des conséquences du « god complex » dont souffre les victorieux de l’Histoire. La transformation de la femme en créature hérétique, foudroyante, maléfique, enfin, intrinsèquement mauvaise permet à la société occidentale de se donner le droit de persécuter les personnes incarnant cette image brûlée dans notre imaginaire. La peur justifie la majeure partie de nos réactions à l’égard des autres et peut servir d’explication à laquelle on apporte une grande valeur lorsqu’il est question de se défendre. Si on lie la terreur à la femme, il est moins complexe de justifier sa persécution.

Le concept du conformisme a été, et est encore présent dans nombreuses sociétés de ce monde. Le conformisme est un moyen de socialisation extrêmement efficace. Ceux qui se ressemblent s’assemblent. S’associer à quelqu’un est un réconfort, une certaine validation humaine. Partager les mêmes ennuis et difficultés que les autres nous soulage. Rencontrer de nouvelles personnes travaillant dans le même domaine que nous nous intéresse. De ces groupes naissent les jugements, qui eux se conforment à cette division qui nous a été attribuée. Il y a ensuite la notion de l’internalisation, c’est-à-dire que même en l’absence du groupe, les jugements demeurent. Ces jugements erronés créent une sorte de division sociale qui engendre une peur sans nom. C’est un cercle vicieux; l’observation des jugements extérieurs que porte certaines personnes sur d’autres fait naitre la peur de subir ces jugements injustes, donc automatiquement le désir de rentrer dans un groupe fixe survient. Il y a toujours les moutons noirs, ceux qui ne suivent pas le chemin proposé. Sans eux, il y aurait peu d’avancements. Ces moutons noirs n’auront pas la vie facile, plusieurs chercherons à les arrêter, à les décourager, ou même à les éliminer (comme avec le sujet des sorcières). Les esprits de chef qui vivent constamment dans la peur de l’autre et qui voient un groupe différent émergeant comme une menace déciderons de créer de fausses illusions de peur les concernant. Celles-ci se transmettrons et c’est le moment où la peur est instaurée. Semer la crainte ou l’angoisse est un moyen efficace d’affoler une population et leur faire croire n’importe quel chose (exemple le virus du Covid). Le premier réflexe de la plupart des gens n’est pas de s’informer, mais d’obéir sans même réfléchir. C’est à ce moment où les esprits changent, s’assombrissent et que la femme qui est différente, originale, hors de son temps, sera étiquetée comme menace. C’est à ce moment où la femme devient sorcière.

C’est intéressant comme commentaire parce qu’au final c’est comme si, bien que notre imagination soit extrêmement puissante, nous manquions d’imagination.