Le 29 août 2020, des activistes pacifistes militant pour les communautés autochtones ont poussé une statue de John A. Macdonald de son socle, la détruisant. Barbouillée de graffitis, la sculpture a polarisé la ville pendant quelques jours. Les hommes politiques dénonçaient le vandalisme, quand la majorité de la population était ravie d’enlever un autre de ces symboles colonisateurs et racistes qui pullulent dans la ville. Macdonald était un suprématiste blanc qui a contribué aux génocides autochtones ainsi qu’à la création des pensionnats. Suivi par plusieurs régions canadiennes (comme à Régina), Montréal a débuté cette protestation par la destruction de plusieurs statues à l’effigie de ce symbole blanc de suppression de culture et de dominance.

Cours 1

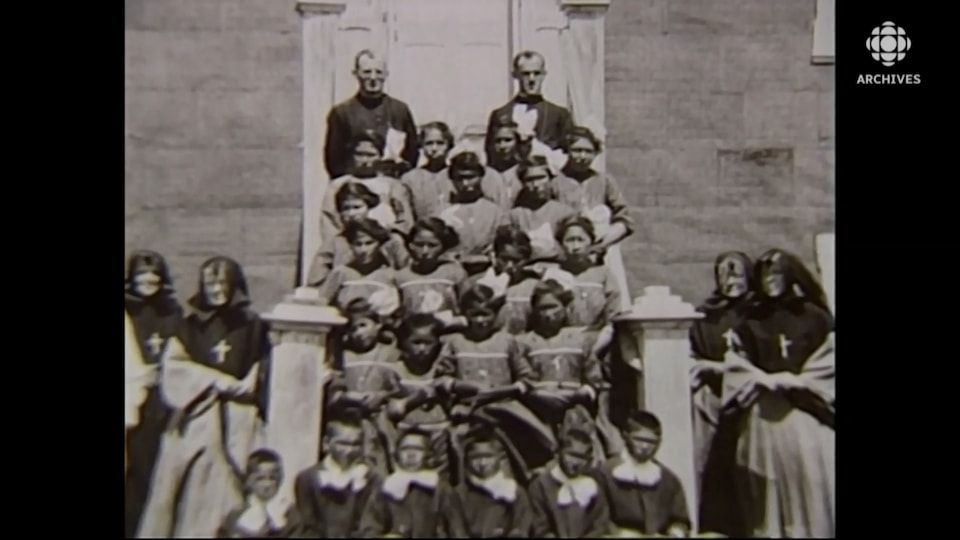

Depuis quelques années, plusieurs cimetières d’enfants autochtones ont été retrouvés sur les territoires d’anciens pensionnats d’assimilation chrétiens. Débutant au milieu du 19e siècle (c’est assez récent!!!!!!!!!), ces écoles/camps de concentration avaient comme but de défaire les petits autochtones de leurs croyances, leur langue, leurs habitudes et leurs traditions pour que ces derniers puissent mieux se fondre dans la vie canadienne blanche. Les enfants étaient arrachés à leur famille qui était impuissante face au gouvernement canadien. Face à ces hommes d’institutions modernes, les Autochtones étaient complètement démunis. Ces derniers se sont retrouvés sans droits, sans reconnaissance sociale et individuelle ainsi qu’en étant ridiculisés pour leur religion et système d’existence. Les colonisateurs ont voulu cacher et détruire ces humains qui auraient été dans la capacité de changer les idéaux chrétiens qu’ils avaient travaillé si fort à implémenter. Les enfants autochtones avaient leurs cheveux rasés, leurs vêtements habituels brûlés et remplacés par ceux des Occidentaux. Quand ces jeunes de 7 à 15 ans ne parlaient pas le français, ils étaient frappés et privés de nourriture. Certains étaient même torturés par les prêtres: bras frottés avec de l’eau de javel, viols, etc. 150 000 enfants ont été envoyés dans ces bâtiments à horreur et plus de 6 000 y ont trouvé la mort. Ces chiffres inclus seulement la province du Québec.

Cette histoire d’horreur est complètement cachée. Lorsque nous étions au primaire et même au secondaire, nous apprenions comment les Autochtones faisaient pousser leurs légumes, la différence entre sédentaire et nomade, et surtout, comment ils avaient eux des ententes avec les colons pour séparer leurs territoires. Nulle part, nous n’avons été informés sur ce génocide brutal et infondé, nulle part nous n’avons été expliqués pourquoi les Autochtones vivent dans des réserves, etc. Le seul aspect négatif dont je me rappelle est que nous avons appris les maladies européennes amenées par bateau qui avaient contaminées et tué les Premières Nations. Pourquoi avons-nous une inculture sur ce sujet si important? Faisons-nous preuve d’ignorance culturelle de génération en génération? Est-ce l’action des gouvernements qui nous ont institué cet inconscient collectif? Selon moi, l’es gouvernements l’État ont eu peur des différences qu’abordaient les Autochtones. Les gouvernements n’ont pas voulu que leur système patriarcal soit détrôné par celui matriarcal des Premières Nations. Mon hypothèse est que l’Église (l’institution qui gérait les pensionnats) se sentait défiée par les croyances et les traditions complètement différentes de celles communiquées et prêchées par le christianisme. Pour l’Église et les hommes, de nouvelles communautés signifiaient changements et terrains inconnus qui menaçaient le pouvoir qu’ils avaient déjà.

Cours 2

Lors de ce cours, nous avons abordé plusieurs thèmes et sujets importants. Dans notre société, plusieurs mots sont banalisés. Comme «beauté», le mot «liberté» et celui «relation» ont perdu leur sens à travers divers usages pas nécessairement pertinents. Quand nous parlons de notre relation avec les communautés autochtones, à quoi faisons-nous référence exactement? Selon moi, nous essayons de nommer cette chose, cette culture, cette identité qui a surgi de nos premiers contacts de reconnaissance avec les Premières Nations. Évidemment, lorsque deux unités avec leurs propres caractéristiques viennent en contact, une troisième naît de ces deux dernières. De la manière que les choses ont évolué pour les Autochtones, nous pouvons clairement relever que cette troisième identité et culture n’était pas en leur faveur. Nous n’avons qu’à prendre l’exemple des multiples enlèvements ou tueries de femmes autochtones pour comprendre qu’encore aujourd’hui, les Premières Nations sont toujours affectées par cette relation.

D’ailleurs, Radio-Canada a publié un article sur des actes de stérilisation forcée à plus de 22 femmes autochtones qui montre cette violence et cette non-reconnaissance des communautés autochtones. Pour la majorité des Québécois, les Autochtones ne sont pas humains et ne méritent pas d’avoir de droit. Cet article en est un parfait exemple. Ça me rend malade. De savoir que la haine d’un groupe de personnes est assez puissant pour que ces derniers veulent arrêter la procréation de cette communauté me tue.

https://www.instagram.com/p/ClXCp68LBtX/?igshid=MDJmNzVkMjY=

» Je n’ai rien signée pour être ligaturée. J’allais très bien encore. […] Ils l’ont décidé sans mon consentement. Sans ma signature. Ils l’ont fait pendant ma césarienne. »

Extrait du rapport Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Première Nations et Inuit au Québec

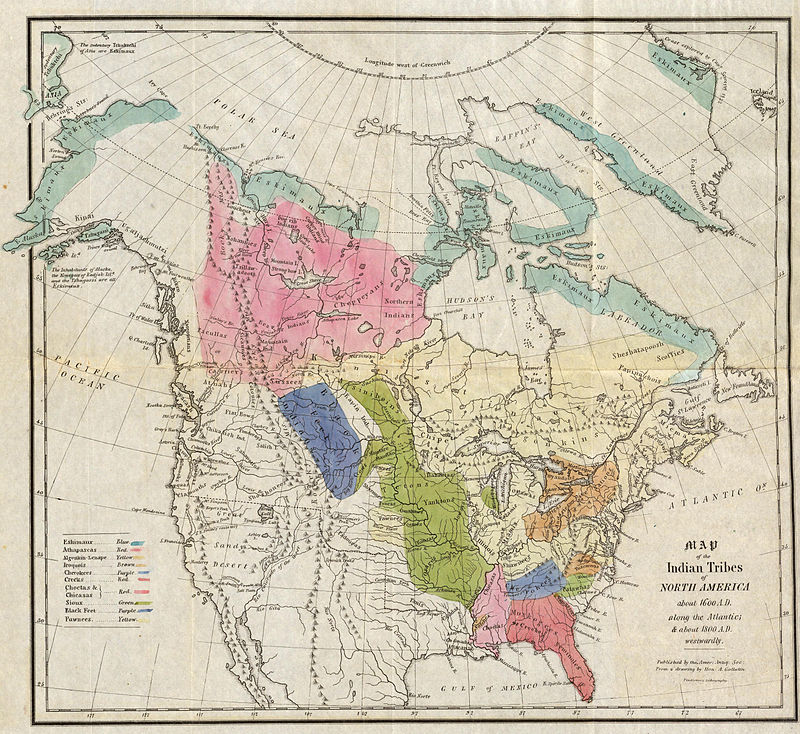

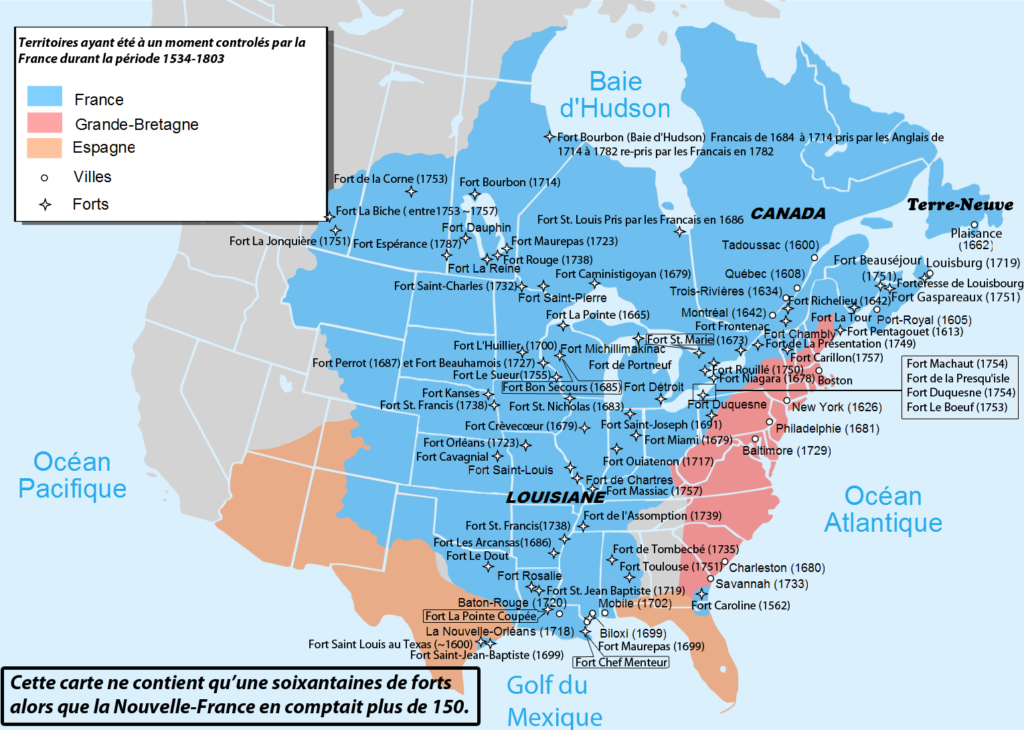

La culture occidentale est conduite par une faim de rationalité et de pouvoir. Lorsque les colons sont arrivés en Amérique, et qu’ils se pensaient en Inde, ils ont décidé de contourner ses occupants, en leur marquant le mot indien sur le front, ainsi que de prendre ces territoires comme les leurs, sans aucune hésitation. C’était la course à la conquête du monde, et les hommes blancs voulaient le plus de terres possible. Toutes personnes autres qu’eux-mêmes et leur race étaient considérés comme des ennemis à cette quête de pouvoir. Ayant des croyances, des coutumes et une langue différente que les colons, les Premières Nations n’ont même pas eu le temps de formuler une réponse, que les Européens avaient déjà installé des communautés sur leur terrain. La religion catholique dirigeait la société à l’époque de Jacques-Cartier et comme la science, les croyances différentes des peuples autochtones ne pouvaient qu’être négatives et dangereuses pour l’importante place qu’avait l’Église. Toujours dans l’évaluation du degré de menace, les Européens avares de pouvoir et d’influence ont tout simplement statué d’éliminer la compétition en fermant les yeux sur ces êtres humains qui occupaient la région avant eux. Cependant, lorsqu’ils ont vu que ce n’était pas suffisant de cacher ces communautés, ils ont décidé d’essayer de les transformer en Blancs, comme eux, pour pouvoir avoir une plus grande population qui parle la langue française, qui prie à Dieu ainsi qu’un plus important territoire disponible.

Certaines institutions qui occupent une place majeure dans la société ont tout juste commencé à considérer qu’elles étaient situées sur des terres volées. L’Université de McGill, le Centre Bell, etc. ont commencé, au 21e siècle, des centaines d’années après les génocides et le vol de terrains, à dire la vérité sans filtre.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1834612/canadien-montreal-territoire-non-cede-droit

Cette question de reconnaissance est un souci, selon moi. Le problème ne se règlera pas en admettant que les communautés autochtones sont bel et bien réelles. Nous devons modifier notre manière de penser et de parler quand il vient à ces dernières. Lorsque nos ancêtres ont complètement ignoré la vie d’autres humains à des fins égoïstes et personnelles, une relation de domination et de non-respect a débuté. À cause de cela, avec les années, ces caractéristiques nous ont été instituées par les écoles et le gouvernement, à l’époque dirigé par l’Église qui voulait faire disparaître les Premières Nations.

Encore une fois, le fait que ce génocide et ce vol de territoire n’aient pas été mentionnés dans nos cours d’histoire au primaire et au secondaire, bref dans l’éducation de base au Québec, montre une série d’angle mort et de représentations complètement imaginaire provenant de notre communauté. Nous nous sommes fait instituer une version abrégée, justificatrice, malaisante et rationnelle du massacre intentionné que nos ancêtres et gouvernements ont affligé aux Premières Nations.

Lecture suggérée: Mort-Terrain de Biz (membre du groupe Loco-Locass)

Au Québec, selon moi, plusieurs choses demeurent dissimulées à la population. Les gouvernements parlent des mêmes sujets et la majorité des grands évènements n’ont aucune place sur les chaînes télévisées connues. Il est difficile de savoir quelles sont les activités culturelles disponibles ou comment se procurer un billet pour des expositions. Imaginez le casse-tête de devoir trouver de l’information sur le racisme systémique, surtout quand le premier ministre de la province en nie son existence. Dans les derniers mois, de nombreux hommes ont tué leurs familles, et ce pour aucune raison apparente. Il y a une violence croissante extrêmement inquiétante vis-à-vis les femmes au Québec et personne ne semble le remarquer ou même en parler. Pourquoi tant de sujets sont-ils évités? Sommes-nous esclaves aux tabous? Selon moi, cela s’explique facilement par le fait que les Canadiens français avaient des valeurs très différentes, quasiment arriérées, contrairement à celles que nous avons aujourd’hui. Tout à une racine, un dénominateur commun, et au Québec, c’est l’Église. Dans le fameux livre Maria Chapdelaine, on comprend que le centre de la vie des habitants du Québec était la famille et la religion. Les Canadiens français devaient travailler leur terre, se tenir les coudes et faire des enfants. Ajoutez à tout cela la conquête américaine et une intimidation provenant des anglophones et la honte de soi même est complètement légitime. À cause de l’Église, la modernité était considérée comme le diable. Le changement était déplorable et synonyme de mal. Toute cette histoire forme, que nous le voulions ou non, une bonne partie de notre identité. Même après la Révolution tranquille et les déménagements dans la ville, nous conservons toujours ce mauvais œil envers les différences. D’après moi, cela est une des raisons pourquoi nous avons tant de difficulté à accepter les communautés autochtones et surtout à nous excuser et à les écouter.

Cours 3

Ce que nous connaissons de la justice est complètement arbitraire. Nous avons une histoire politique contextualisée et déterminée par des intentions, des conflits, etc. chargés de passions qui ne sont pas rationnelles. Si nous suivons cette idée, cela veut dire que tous nos systèmes ne sont pas issus du rationalisme/de la modernité. Notre société n’est pas juste ni universelle. Il faudrait repenser une nouvelle idée, une novatrice théorie de la justice qui éviterait au monde de tomber dans le chaos actuel (racisme, génocide, violence conjugale, sexisme, misogynie, etc.) En classe, nous avons donc réfléchi sur la doctrine de la justice de John Rawls, qui défend l’universalisme et l’individualisme.

Cependant, dans l’essai « Pourquoi je ne suis pas une Indienne » de Daphné Poirier, plusieurs aspects de sa réflexion m’ont fait réaliser que la théorie ci-dessus n’est pas nécessairement la manière de fonctionner.

Wikipédia« L’universalisme philosophique repose sur l’idée, née au xviiie siècle, dit Siècle des Lumières, que les humains sont supérieurs à toutes les autres créatures, du fait qu’ils disposent de la raison et de la parole et qu’ils peuvent s’organiser entre eux et s’accorder, en recherchant systématiquement le consentement universel, c’est-à-dire de tous.

Selon cette conception, les individus sont compris comme des éléments interactifs d’un tout : la société. En ce sens, l’universalisme s’oppose à l’individualisme, qui considère les individus indépendamment les uns des autres. »

En considérant un individu au lieu d’un groupe de personnes, ce dernier perd selon moi plusieurs de ces caractéristiques définitives et identitaires. Selon moi, pour que le monde soit juste, équitable et égal pour tous, nous devrions avoir un mélange homogène de règles basées sur le communautarisme et le libéralisme. Souvent, ce n’est qu’en étant en communauté que nous pouvons atteindre notre plein potentiel et trouver ce qui nous définit. En appliquant alors la conception de l’universalisme, nous fondons nos institutions sur l’idée d’une société uniforme et identique partout. Le problème avec cela est que nous sommes dans un sens forcé de suivre un moule préétabli, selon moi, de règles qui ne permettent pas le changement et la nouveauté. Avec le temps, cela amène une haine contre tout ce qui est différent, comme il en est le cas aujourd’hui.

En plaçant et en délimitant les réserves autochtones loin des villes et de la « normalité » quotidienne, les gouvernements ont aidé cette séparation entre les communautés autochtones et les Québécois. Également, le fait qu’il y ait eu plusieurs années avant que des changements soient adoptés n’a pas aidé à cette acceptation entre groupes. Comme mentionné plus haut, je crois réellement que pour arriver à une société juste, il faut qu’il y ait une répartition entre deux idées de pensée qui défendent le communautarisme ainsi que l’individualisme.

Lecture suggérée: Pourquoi je ne suis pas une indienne de Daphné Poirier

Taqawan d’Éric Plamondon

Dans la société actuelle, pour recevoir son statut d’Autochtone, nous devons prouver que nous possédons au moins 50% de sang autochtone. Ce qu’explique Daphné Poirier est que la majorité des familles autochtones mélangées ne parlent pas nécessairement de leur identité autochtone puisque cela amène beaucoup de répressions et d’intimidations à ceux qui sont métis. Cela résulte en une diminution de la population autochtone étant donné que plusieurs personnes ne savent même pas qu’ils sont d’origine autochtone. À cause de la société et surtout des gouvernements qui ne changent rien à la situation, un jour, plus aucun membre des communautés autochtones ne sera vivant. Autant avec les stérilisations non consenties qu’avec que ce manque de transmission de culture entre les générations (souvent traumatisés par leur passage aux pensionnats d’assimilation), notre société est en train de détruire une identité humaine sans même le réaliser. Comme je l’ai mentionné plus tôt, en restant dans une ignorance collective, en demeurant dans cet imaginaire commun, nous mettons en danger la survie d’un ensemble de croyances, de traditions, etc.

Pour conclure, en tant que Québécoise, je sais qu’il faut changer quelque chose dans notre « relation » avec les communautés autochtones. Nous sommes contraints à modifier notre éducation drastiquement sur le sujet et il faut changer notre discours sur cette problématique de plus en plus inquiétante. La mise en place d’une nouvelle loi (par François Legault) stipulant que les cégeps anglophones sont obligés d’ajouter 2 cours de français de plus au curriculum de leurs élèves nuit à l’apprentissage des langues natives de plusieurs communautés autochtones. Ce sont des décisions gouvernementales comme celle-ci, ne prennant pas en considération tous les habitants du territoire concerné, que nous détériorons les liens que nous avons avec les communautés autochtones. Ces dernières ne devraient pas avoir besoin de se battre pour de l’eau potable. Nous devons modifier nos institutions.