2022-08-29

Je ne me suis jamais vraiment questionnée sur le concept de sorcière. Honnêtement jusqu’à ce jour, c’était pour moi un déguisement d’halloween. Si j’essaie de repérer la figure de la sorcière autour de moi, je pense évidemment à cet engouement pour les magasins de sorcellerie, de cristaux, de tarot, et j’en passe. Dans mon entourage, j’ai certaines personnes qui ont fait place à ces rituels et ces objets spirituels et qui en font un courant usage. Je m’y suis moi-même intéressée sans faire un lien véritable avec l’idée de la sorcière. Je crois que cet engouement peut provenir d’un désir de mieux se comprendre, de se connecter à soi et au monde qui nous entoure. Je trouve qu’il s’agit d’une belle voie pour accéder à notre subjectivité. Le «matériel» utilisé en sorcellerie est d’ailleurs souvent issu de l’artisanat et constitue de réelles formes d’art. C’est peut-être ce qui m’a intéressé quand je me suis acheté un jeu de tarot, illustré par un artiste peintre, ou quand je me suis procuré des bagues et des bijoux constitués de pierres avec certaines propriétés. Cependant, je trouve dommage et contradictoire que le concept de sorcière/sorcellerie qui prend de l’ampleur soit devenu une industrie, une esthétique. Encore l’idée de capitaliser tout… même un concept qui peut sembler vouloir être en marge de ce que notre société propose. argh. Après avoir survolé quelques articles, je peux faire un lien entre la représentation négative des sorcières que l’on connait depuis l’enfance, et le désir de certaines femmes de s’identifier à cette figure, comme une réaction à ce que la société patriarcale attend d’une femme. Ça me fait penser à une réflexion que j’ai eu récemment. Les femmes se font souvent dire de sourire par les hommes, j’ai moi-même eu ce commentaire plusieurs fois dans mon milieu de travail – commentaire qui provoque souvent chez moi une réaction négative, une sorte de malaise. Parce que je suis une femme, je devrais être belle, douce, souriante, et répondre à ce qu’un homme attend de moi? hum, peut-être que je me reconnais alors dans la figure de la sorcière, qui rejette ce qui est attendu de la femme.

bon c’est vraiment des pensées mêlées mais c’est ce qui me vient en tête!

2022-09-03

En recherchant des balados ou des musiques à écouter sur les sorcières je me suis mise à porter une attention particulière aux paroles de la chanson «sorcières» de Pomme et Klo Pelgag et j’ai été surprise d’entendre les paroles «si tu n’aimes pas trop qu’on te dise de sourire (…) tu es surement une sorcière». J’ai trouvé curieux que cette expérience soit rapportée dans une chanson traitant des sorcières puisque je venais tout juste d’avoir une réflexion sur ce genre de situation et les luttes féministes. Au fond, je crois que la réaction négative engendrée par ce commentaire est le reflet d’un refus de s’identifier à l’image de ce que devrait être une femme, et un désir de construire et de se réapproprier sa propre féminité. Ai-je le droit d’être sérieuse, de mauvaise humeur, d’être laide? Un peu plus loin dans la chanson, on entend : «Si tu trouves que rien ne remplace ta liberté, tu es surement une sorcière» Est-ce que je peux avoir accès à un peu de liberté, ne serait-ce que celle de décider des émotions que j’affiche sur mon visage? Si les sorcières s’accordent ces droits, alors moi aussi je veux en être une.

2022-09-19

Encore de la musique… Cette semaine on m’a parlé de la chanson «Une sorcière comme les autres» d’Anne Sylvestre, que j’ai écouté et qui m’a beaucoup touché, et que j’écoute à l’instant même. J’avais déjà entendu la version de Fanny Bloom mais cette fois-ci, j’avais une écoute différente puisque j’ai une compréhension plus approfondie de la figure de la sorcière. J’ai voulu l’apprendre et m’accompagner au piano et la première fois que je l’ai joué, je me suis mise à pleurer tellement le texte m’a ému. Plusieurs paroles me font penser à ce que nous avons vu en classe. Par exemple :

Celle qui parle ou qui se tait

Celle qui pleure ou qui est gaie

et

Forte vous me combattiez

Faible vous me méprisiez

En abordant la mythologie, nous avons mis en lumière les contradictions qui sont au cœur de la figure de la sorcière. Qu’elle soit belle ou laide, elle est condamnable. Pour faire le pont avec l’extrait de chansons, qu’elle parle ou qu’elle se taise, qu’elle pleure ou qu’elle soit joyeuse, il s’agit d’une sorcière.

Quelques questions me sont venues en tête :

- Comment est-ce que les contradictions au cœur de l’objectivation de la femme prennent leur source dans la figure mythologique de la sorcière?

- Comment est-ce que l’objectivation de la femme prend sa source dans la condition mythologique de la figure de la sorcière?

La figure de la sorcière dans la mythologie grecque rassemble les caractéristiques de deux magiciennes, filles du soleil, qui ont plusieurs différences.

Circée est une femme fatale, très belle et reliée à l’amour et à la séduction.

Médée est plutôt une femme vengeresse pleine d’animalité, une étrangère qui effectue des fratricides, des infanticides.

Ces contradictions sont le reflet d’un effort d’universalisation de la figure de la sorcière. Ainsi, davantage de femmes deviennent victimes de cette figure paradoxale.

Et c’est ma mère

Ou la vôtre

Une sorcière

Comme les autres

Ces paroles expriment bien cette universalisation. La sorcière, ça peut être n’importe qui, c’est une femme comme les autres. Ce sont les contradictions mentionnées précédemment qui facilitent la condamnation de toutes les femmes.

S’il vous plaît

Regardez-moi je suis vraie

Je vous prie, ne m’inventez pas

Vous l’avez tant fait déjà

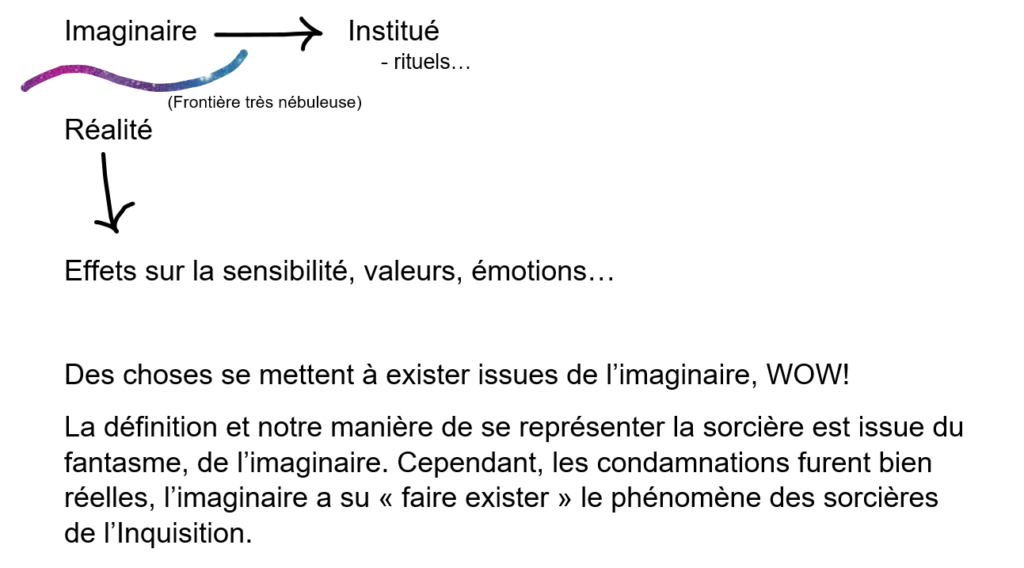

Ce passage quant à lui est évocateur de la place que l’imaginaire a eu à travers l’Inquisition. À travers les paroles «ne m’inventez pas, vous l’avez tant fait déjà» je perçois une tentative de se détacher de l’imaginaire, de certains fantasmes qui ont forgé la figure de la sorcière. En effet, durant l’Inquisition, des propositions imaginaires ont du être instituées pour ensuite «faire exister» la sorcière.

2022-09-20

Quelques questions/idées de problématique qui me sont venues en tête au cours des deux derniers cours :

- Quel impact est-ce que la capitalisation de la figure de la sorcière a sur la banalisation de la violence faite aux femmes?

- Quel est l’impact de la figure de la sorcière présentée aux enfants (films, livres) sur la vision des femmes dans notre société?

- Comment est-ce que la figure de la sorcière peut-elle être utilisée dans le cadre de luttes féministes?

- Quel lien existe-t-il entre la condition anthropologique (imagination) derrière l’avènement de l’Inquisition et les oppressions actuelles issues de l’ordre du fantasme vécues par les femmes?

- Comment est-ce que l’objectivation de la femme prend sa source dans la condition mythologique de la figure de la sorcière? On observe le même processus d’universalisation des caractéristiques de la figure, la femme devient alors victime de la figure, elle est réduite à cette objectivation.

- Comment est-ce que les contradictions au sein de la figure de la sorcière tout comme celles au cœur de l’objectivation de la femme renforcent-elles l’oppression vécue par ces dernières? Universalisation…

- Comment est-ce que l’organisation rationnelle du monde banalise les violences faites aux femmes? Déguisement de sorcière, violence conjugale vs féminicides…

Petit résumé de ma compréhension en lien avec les faits objectifs et l’interprétation.

Les jugements que l’on porte sont teintés de nos valeurs. Les faits objectifs ont donc une signification différente selon la méthode d’interprétation ou le point de vue adopté. Il est difficile d’avoir accès au fait brut puisqu’il nécessite très souvent une forme d’interprétation. Même les faits politiques ne sont pas à l’abri du désir et des valeurs humaines. C’est un phénomène qu’on peut illustrer grâce au regard d’Armelle Le Bras-Choppard sur l’Inquisition. Elle questionne l’idée que les condamnations de sorcières étaient une réaction à la montée du pouvoir chez les femmes. Cette analyse des conditions de l’Inquisition serait né d’un regard patriarcal sur le passé. Cependant, les événements qui ont eu lieux durant l’Inquisition n’ont pas la même signification lorsqu’on les situe dans le contexte réel des femmes de l’époque, que lorsqu’on les interprète avec des lunettes teintées de nos valeurs actuelles.

Imagination et passage au réel

L’imagination est une expérience de pensée très puissante, presque sans limite. Bien souvent, l’imagination modifie notre rapport au réel. Lorsqu’on institue des propositions imaginaires, on légitimise cette idée, on la justifie, on la fait passer de l’ordre de l’imaginaire à l’ordre des faits. Les émotions engendrées par des propositions imaginaires sont réelles, il s’agit d’une vraie expérience, on assiste donc au passage de l’imaginaire au réel.

Est-ce que tout notre rapport au réel serait issu de l’imaginaire (commun) ?

Problème de la représentation et banalisation

Représentation : processus de catégorisation, généralisation, créer une image mentale, schémas mentaux.

Problématique : Lorsqu’on organise en catégories pour se représenter quelque chose, on a tendance à généraliser, à trouver des caractéristiques communes pour classer. Si on effectue ce processus sur un humain, on se retrouve rapidement à objectiver une personne, un groupe. Un groupe stéréotypé perd sa profondeur, il est réduit à ses caractéristiques générales.

À l’époque de la modernité, les savoirs fondés sur la raisons sont valorisés. On sépare la connaissance des valeurs. On peut définir une table objectivement, tout comme on peut considérer la forêt comme une ressource naturelle (idée abstraite). À travers ce processus de généralisation, on ne tient plus compte des différences, de la valeur intrinsèque d’une chose. Le même phénomène est observé à l’égard des femmes. Elles n’ont pas de réelle valeur, elles sont réduites à leur simple fonction sociale. C’est là que se justifie la violence faite aux femmes durant l’Inquisition. Elle est légitimé grâce à la catégorisation objectivante issue de l’effort d’abstraction qui ne considère pas la valeur intrinsèque du sujet. La banalisation de la figure de la sorcière (un enfant déguisé en sorcière à l’Halloween) est le reflet de la banalisation de la violence faite aux femmes.

J’ai eu la chance de voir le film Je vous salue salope : La misogynie au temps du numérique et plusieurs liens avec les thèmes du cours me sont venus en tête.

Premièrement, ce film dénonce la banalisation de la misogynie et de la violence faite aux femmes en documentant le vécu de quatre femmes. Je trouvais qu’il existait un parallèle à faire avec la notion du passage au réel. Le documentaire traite de la cyberviolence. Ce qui était mis de l’avant était le fait que ce qui se passe en ligne se passe également dans le réel. Les femmes témoignaient vivre réellement dans la peur. Le monde en ligne offre un sentiment de détachement face au monde réel. Cependant, la violence et les émotions engendrées par la cyberviolence sont vécues de la même manière. Un autre aspect sur lequel je me suis questionné est la capitalisation derrière ce phénomène. Les profits effectués par la réaction à des vidéos controversées sur la culture du viol, la misogynie et bien d’autres contribuent à accentuer la problématique. C’est en quelque sorte une forme de légitimité offerte à la violence faite aux femmes. Je me posais la même question quant à l’imapct de la capitalisation en lien avec la figure de la sorcière sur la banalisation de la violence faite aux femmes.

Super manière d’illustrer l’universalisation de la figure de la sorcière!